好,咱们今天就来聊聊高中数学预科到底该怎么搞,尤其是刚中考完的同学,或者准备提前接触高中内容的初中生,是不是一听到“高中数学”四个字就头皮发麻?别慌,先问自己一个问题:为什么初中数学还能应付,到了高中突然觉得变天书了? 其实这事儿真不怪你——高中教材的抽象程度、知识密度和初中完全不是一个量级,今天就掰开了揉碎了说说,怎么提前给自己装个"外挂"。

第一个关键问题:预习到底要看教材还是刷题?

新手最容易踩的坑就是抱着本练习册死磕,见过不少同学买本《五年高考三年模拟》就开始啃,结果连集合符号都认不全。正确的打开方式是先吃透课本再动手做题,举个真实案例:去年暑假带过的一个学生,每天花半小时看教材例题推导过程,再用20分钟做配套基础题,开学摸底考直接冲进年级前10%。

这里划重点:

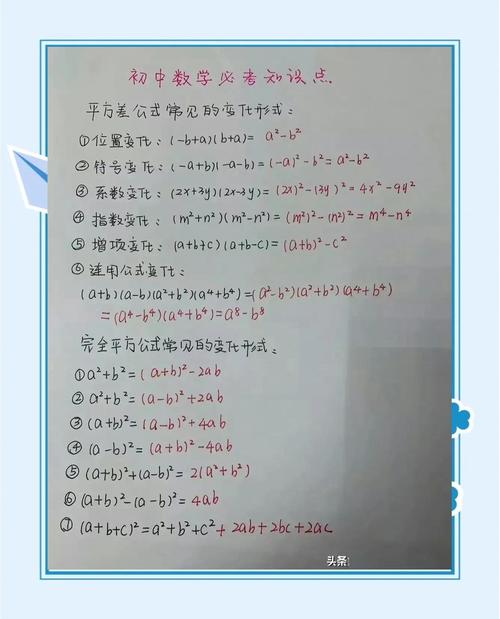

1、教材上的黑体字定义必须背熟,比如函数的单调性、向量的模长公式

2、例题的解题步骤用不同颜色笔标注,红笔写思路,蓝笔写计算过程

3、每看完一节就画思维导图,quot;三角函数"这章可以分成定义、图像、公式三大块

第二个灵魂拷问:看不懂公式推导怎么办?

这个真是拦路虎,记得当初学对数函数,死活不明白log到底在搞什么名堂,后来发现个诀窍:把公式当故事看,比如学二次函数顶点式时,可以想象抛物线就像过山车轨道,顶点就是最高点,参数a控制坡度陡缓,b影响轨道偏移... 这样具象化理解立马通透。

几个实操技巧:

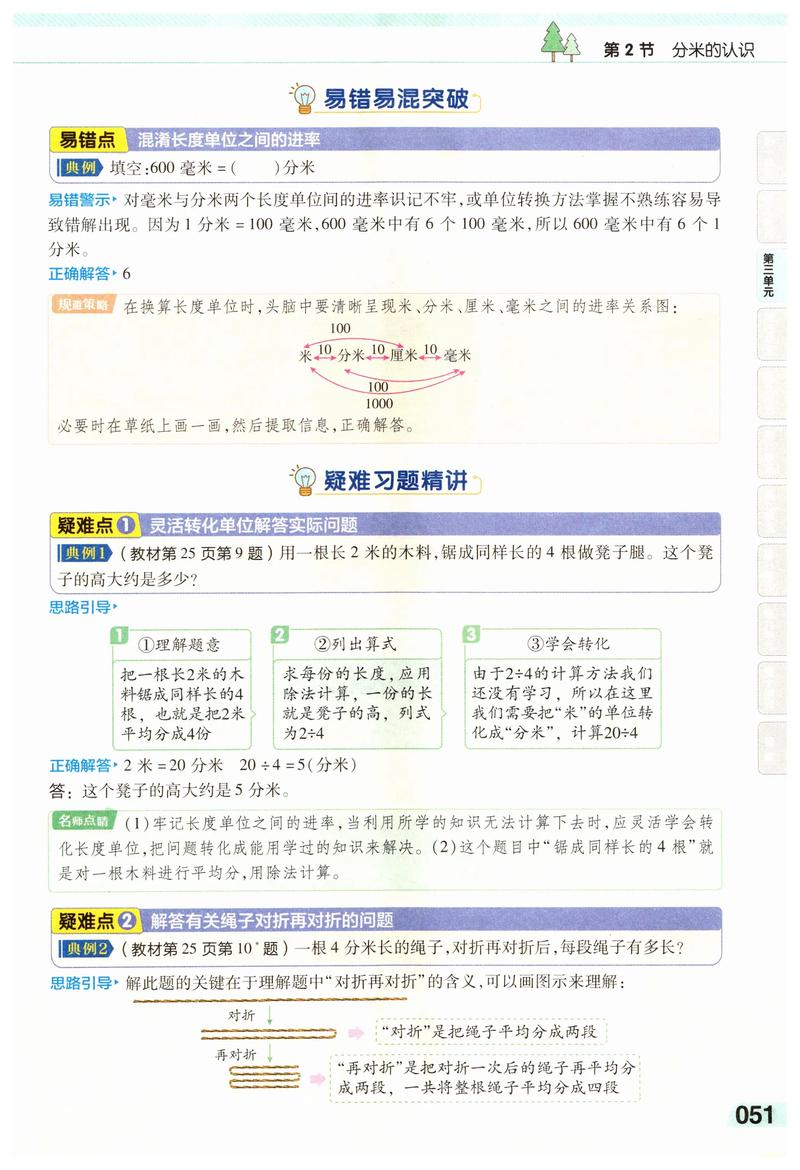

用生活案例代入:概率问题用抽卡游戏举例,立体几何用快递箱测量

反向推导法:先看结论再倒推,比如先记住余弦定理公式,再想怎么从勾股定理扩展来的

死磕教材旁注:人教版数学边角的小字注释往往是理解关键

第三个现实难题:时间到底怎么分配?

见过两种极端:要么每天猛学三小时坚持三天放弃,要么三天打鱼两天晒网。最佳节奏是每天45分钟持续发力,神经科学有个说法叫"间隔效应",每天接触比集中突击更有效,具体可以这样安排:

前15分钟:复习昨天内容(重点看错题)

中间20分钟:学习新知识点

最后10分钟:做3道典型例题

举个真实课表:

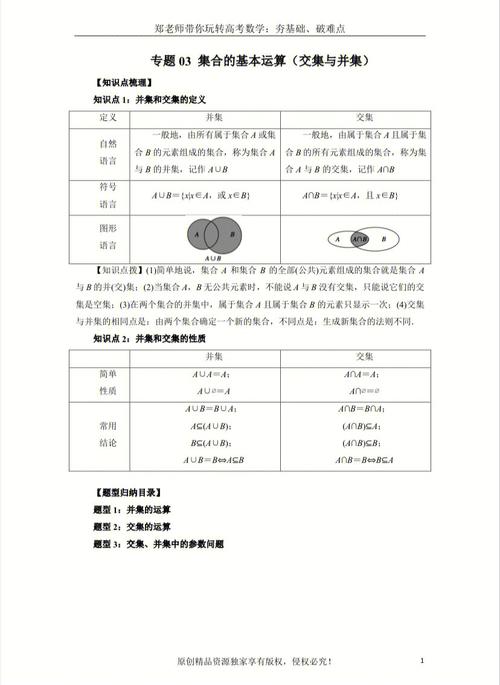

周一:集合的基本运算

周二:充分必要条件

周三:不等式解法

周四:函数定义域

周五:函数的表示法

周末:整理本周思维导图

这事儿得看情况,如果是准备走竞赛路线的,可以适当接触微积分初步;但普通学生建议先把必修一和必修二吃透,有个数据可以参考:高考中必修内容占比约65%,而且函数、几何这些基础模块贯穿整个高中体系,就像盖楼,地基打不牢,后面导数、立体几何肯定要塌方。

重点模块优先级排序:

1、函数(必修一) → 整个高中的灵魂

2、立体几何(必修二) → 空间思维奠基

3、统计概率(必修三) → 新高考热门考点

4、三角函数(必修四) → 物理化学的必备工具

第五个隐藏技巧:怎么让数学思维开窍?

这里得说点掏心窝的话,很多人觉得数学靠天赋,其实思维模式是可以训练的,去年教过一个女生,刚开始连集合交集并集都分不清,后来用"超市货架法"——把不同商品分类想象成集合,三个月后居然能解出导数压轴题,关键是要找到适合自己的思维转换方式。

几个思维训练法:

具象化训练:看到代数式就画图,比如y=x²-4x+3马上画抛物线

逆向思维:从答案倒推解题步骤,像玩密室逃脱找线索

错题变形法:把错题的数字改改,条件换换,自己出题考自己

说到这儿,可能有同学要问:现在开始预习还来得及吗? 跟你说个真事:去年8月20号有个学生来找我,离高一开学只剩十天,每天按我说的重点突击函数定义和图像,开学考照样拿了82分(满分100),所以啊,重点不是什么时候开始,而是能不能抓住核心精准发力。

最后插句个人观点:高中数学预科千万别贪多求快,见过太多学生把必修一囫囵吞枣过一遍,结果开学后发现连函数的三要素都没记牢,慢即是快,少就是多,就像打游戏升级,先把新手村的装备捡齐全了,再出村打怪才能不掉血,是时候打开你的数学课本,从第一页的集合开始,踏踏实实走好每一步了。

发表评论