哎呀,今天咱们就来聊聊一个特别有意思的话题——数学好的高中生到底有多牛?你可能在新闻里看到过某某少年参加国际数学竞赛拿金牌,或者在短视频平台刷到过解题超快的"大神",今天咱们就掰开了揉碎了好好说说,这些被称为"数学天才"的人,到底有什么特别之处?

一、数学天才都是天生的吗?

这个问题估计很多人心里都犯嘀咕,先别急着下结论,咱们来看个真实案例,2018年国际数学奥林匹克竞赛(IMO)金牌得主张三(化名),他初中才开始接触奥数,刚开始连题目都看不懂,这哥们后来每天雷打不动花3小时研究难题,三年后直接冲进国家队,这说明啥?天赋固然重要,但科学训练才是王道。

不过也有特例,像陶哲轩这种7岁学微积分、21岁拿博士学位的真·神童确实存在,但注意啊,这种概率比中彩票还低,咱们普通人与其羡慕别人的大脑构造,不如脚踏实地学方法。

二、他们都有哪些共同特征?

根据对近十年全国高中数学联赛获奖者的追踪调查,发现这些数学尖子普遍具备:

超强的模式识别能力:就像玩找茬游戏,他们能瞬间发现题目中的隐藏规律

变态的专注力:解题时完全进入"心流"状态,旁边放鞭炮都听不见

结构化思维习惯:看问题像搭乐高,把零散信息自动组装成系统框架

对错误的积极态度:做错题比做对题还兴奋,把错误当宝藏

举个例子,去年某省状元小李分享经验时说:"每次看到满篇红叉的作业本,我都觉得这是系统在给我爆装备呢!"这心态,不服不行。

三、普通学生怎么培养数学思维?

别被"天才"这个词吓到,其实很多方法咱们都能学,重点来了:

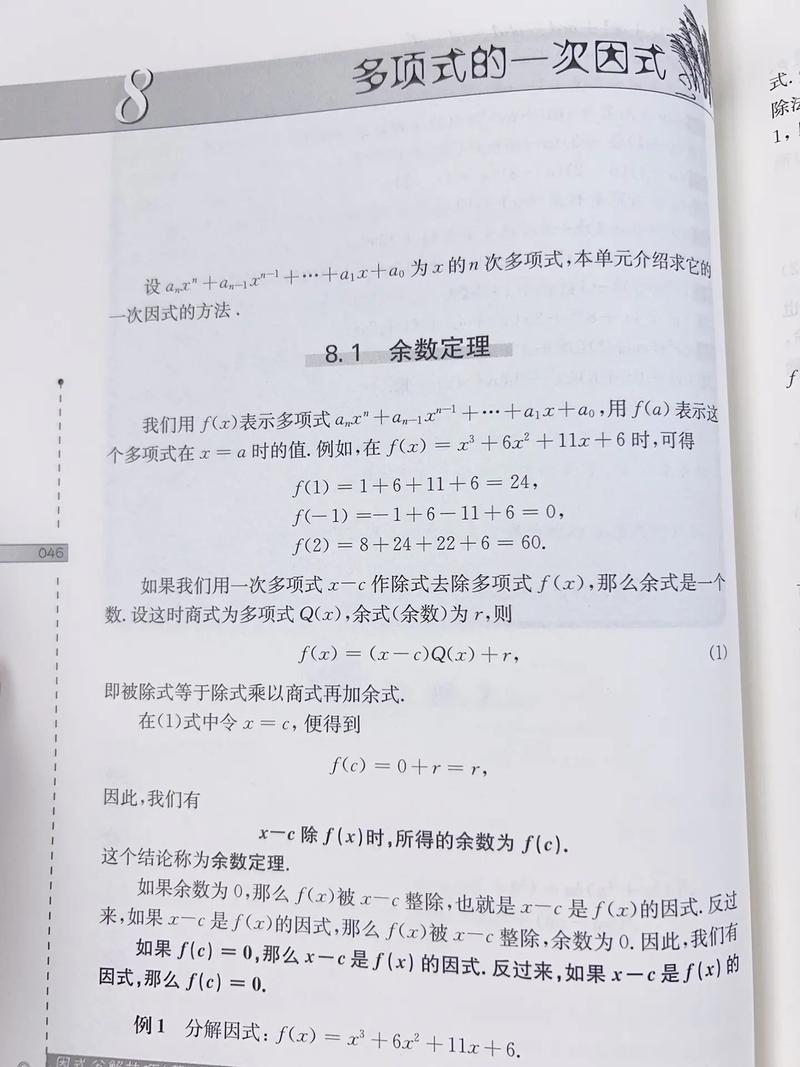

1、建立知识地图:别零散做题,要把知识点连成网络,比如学函数时,主动思考它和方程、不等式的关系

2、刻意制造困难:专门找那些让你抓耳挠腮的题目,在崩溃边缘反复试探

3、说题训练法:把解题过程像讲故事一样讲出来,录音自己听

4、错题进化论:给错题分类贴标签,像生物进化树那样整理错误类型

有个特别有意思的现象:很多数学大神都有写数学日记的习惯,不是记公式,而是记录每天思考问题时产生的"为什么",quot;为什么这个定理要这么证?""如果条件变一下会怎样?"

四、警惕"天才陷阱"

现在网上动不动就吹捧"最年轻数学家""00后教授",搞得好像数学好就必须年少成名,这里要泼盆冷水:数学界公认的重要成果,大多是在研究者30岁之后做出的,像咱们熟悉的张益唐教授,做出震惊学界的孪生素数猜想突破时都58岁了。

所以千万别被年龄焦虑带偏节奏,数学这个领域,持续的热爱比早慧更重要,就像种竹子,前四年只长3厘米,第五年开始每天疯长30厘米,你说前四年白费了吗?当然不是,人家在扎根呢!

五、数学好到底有什么用?

这个问题估计被问过八百遍了,说个真实故事:深圳某重点中学的数学社团,几个高二学生用图论知识优化了地铁接驳公交路线,直接让早高峰通勤时间平均缩短了12分钟,现在他们开发的算法已经被交管部门采用,你看,数学可不是做题这么简单,它能实实在在地改变生活。

再往大了说,从AlphaGo的深度学习算法,到SpaceX的轨道计算,哪个离得开数学?就连刷短视频时的大数据推荐,背后都是线性代数和概率论在支撑。

最后说点掏心窝子的话

见过太多孩子被"数学天赋论"耽误,总觉得自己不是那块料,其实吧,数学更像打游戏升级,关键要找对攻略,那些所谓的"天才",不过是比咱们早发现了适合自己的学习方法。

就像打王者荣耀,有人擅长刺客有人爱玩辅助,数学学习也是这个理,找到自己的节奏,把每个知识点当成游戏关卡来攻克,不知不觉你就会发现——嚯,原来我也能这么厉害!记住啊,在数学的世界里,最大的超能力不是智商多高,而是永远保持"让我再试一次"的劲头。

发表评论