(开头部分)

哎,你说数学这玩意儿,是不是总让人又爱又恨?尤其是初中数学,从小学的加减乘除突然蹦到方程、几何、函数,好多孩子直接懵圈,别慌!今天咱们就掰开了揉碎了聊一聊,初中数学到底该怎么学、怎么辅导,不管你是家长、家教老师,还是自己正在头疼的学生,看完这篇绝对能捞到干货!

一、数学学不好,真的是因为“笨”吗?

先问个扎心的问题:为什么同样一个知识点,有人一听就会,有人死活搞不懂?是不是智商问题?

打住!我敢拍胸脯告诉你,90%的情况和智商无关,初中数学的难度,还没到拼天赋的地步,问题往往出在两点:

1、基础不牢:比如分不清“等式”和“代数式”,遇到复杂题自然卡壳;

2、方法不对:死记公式、硬刷题,结果越学越累。

举个真实例子:我带过一个学生,初一方程学得稀烂,后来发现他连“移项变号”的原理都没搞明白,补了一周基础,正确率直接从50%飙到80%!

二、基础到底该怎么补?

“老师,我娃小学成绩还行,怎么初中就跟不上了?”——这是家长常问的问题。

核心答案:初中数学是小学的“升级版”,但升级的不是难度,而是逻辑链条的长度,比如小学应用题一步出答案,初中得设未知数、列方程、解方程,分三步走。

补基础的关键步骤:

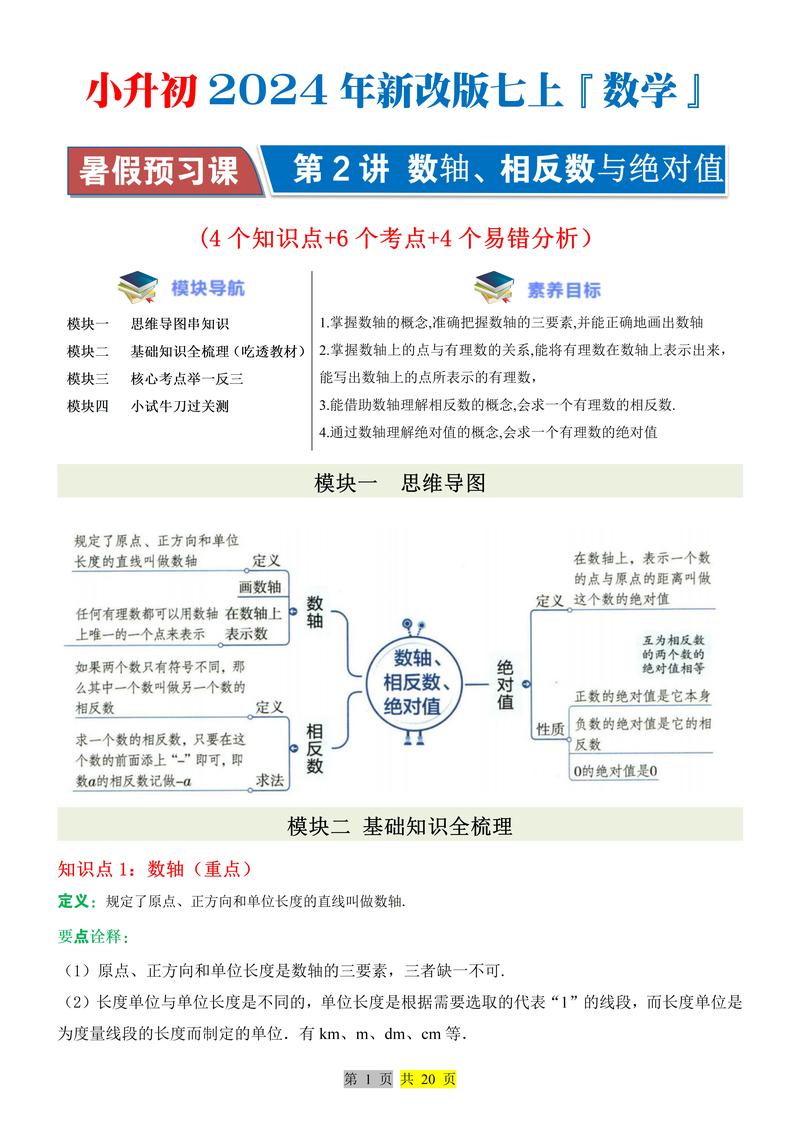

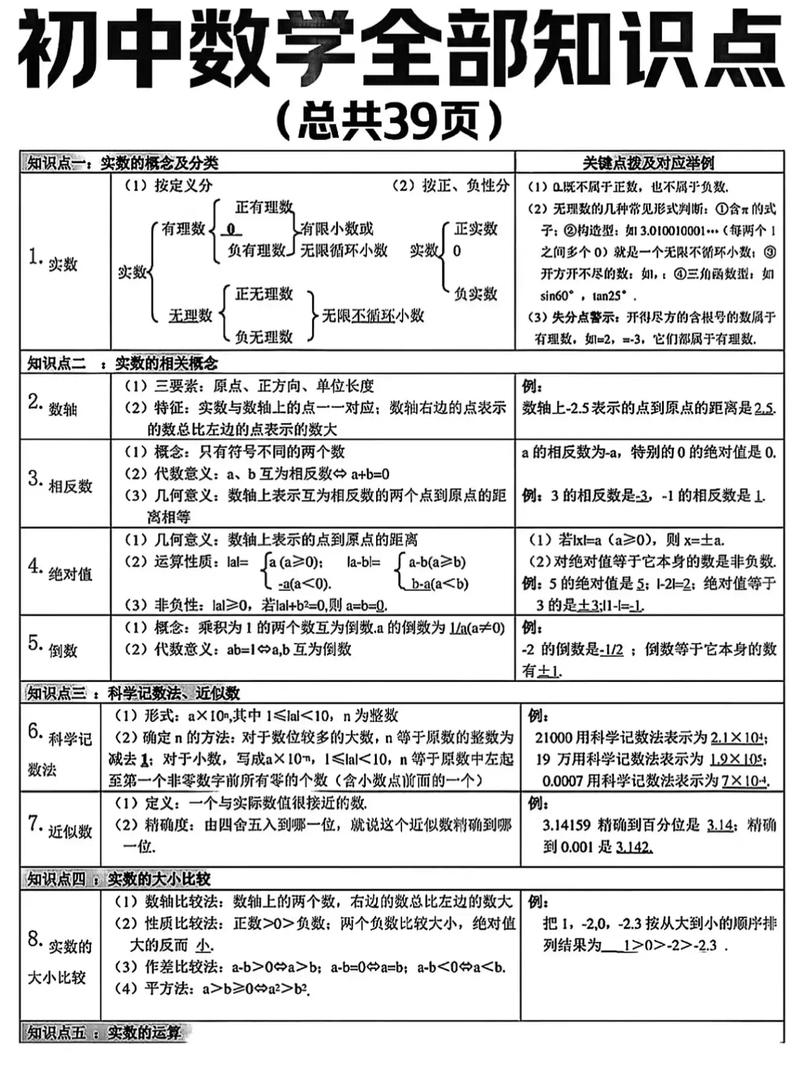

1、画知识树:把章节内容用树状图连起来,方程”下面分“一元一次”“二元一次”“分式方程”;

2、针对性查漏:做10道题错8道同类题?先别急着刷题,回去翻课本定义;

3、用生活例子理解抽象概念:比如用“零花钱记账”讲负数,用“切披萨”讲分数运算。

三、刷题有用吗?怎么刷才不浪费时间?

“题海战术”早过时了!但完全不刷题也不行。关键在于“精准打击”:

刷什么:优先课本例题→课后习题→真题错题;

怎么刷:

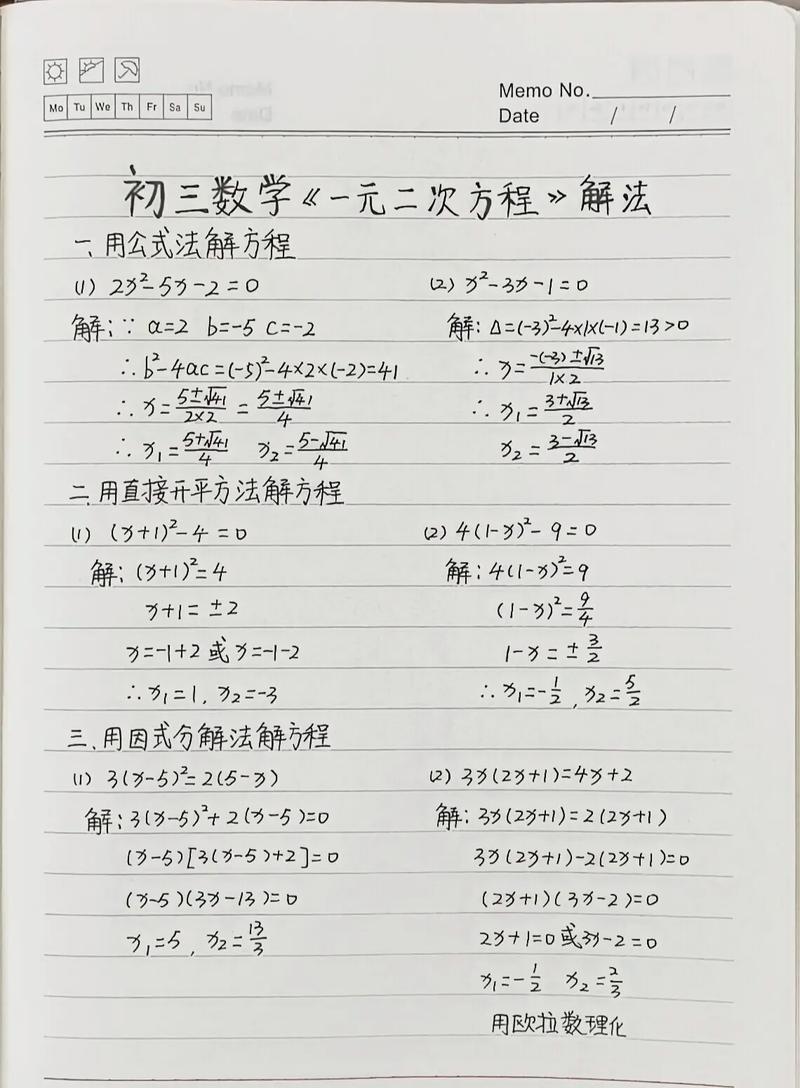

- 第一遍:不限时间,搞懂每一步逻辑;

- 第二遍:卡时间,练速度;

- 第三遍:只做错题,专治不服。

举个反例:有个学生一学期刷了3本练习册,成绩反而降了,后来发现他跳步严重,连“去括号变号”都能错,纯属无效努力。

四、家长能做什么?别当“监工”当“队友”!

很多家长一辅导数学就上火:“这么简单都不会?!”——停!情绪上头只会让孩子更抗拒,试试这三招:

1、一起制定计划:比如每周二、四晚7点学数学,形成规律;

2、用游戏化思维:解对5道题换15分钟游戏时间;

3、承认自己不懂:“这题妈妈也不会,咱们一起看答案研究?”(反而能激发孩子主动性)

我见过最成功的案例,是一个爸爸和孩子比赛做数学题,输了的人洗碗,结果孩子为了不洗碗,主动多练了30%的题……

五、考试总粗心?你可能冤枉孩子了!

“粗心”其实是伪概念。90%的“粗心”背后是知识点模糊或习惯问题:

- 计算总出错?→缺乏步骤拆分意识(比如把“-2²”算成4,其实是没理解运算顺序);

- 审题漏条件?→养成圈画关键词的习惯;

- 忘记写单位?→给每道题留30秒检查时间。

一个小技巧:让孩子把错题本分成两类——“真不会”和“不该错”,后者用红笔标出具体原因,没看到单位换算”“抄错数字”,考前重点看。

六、函数、几何这些难点怎么破?

别被专业名词吓到!初中数学的难点都有“套路”:

函数入门:先搞懂“输入→处理→输出”的机器模型(y=2x+1就是“放进x,加倍后加1吐出来”);

几何证明:用“倒推法”——从要证明的结论反推需要什么条件;

概率统计:动手实验!抛硬币20次记录正反面,比死记公式直观多了。

去年有个学生死活理解不了“一次函数图像”,我让他用手机画图软件自己调k和b的值,观察直线怎么变化,半小时后他大喊:“原来k是斜率啊!早说啊!”

七、个人观点:数学不是“天才游戏”,而是“思维健身”

最后说点掏心窝的话:很多人觉得数学就是为了考试,考完就扔,但初中数学真正的价值,是训练逻辑思维和解决问题的能力。

举个例子:学方程本质上是在学“如何把复杂问题拆解成可操作的步骤”——这种思维迁移到生活中,小到规划零花钱,大到处理人际关系,都有用,所以啊,别把数学当敌人,把它当成锻炼大脑的哑铃,练着练着,你就发现自个儿变“聪明”了!

发表评论