(开头部分)

哎,你刚接触数学竞赛是不是有点懵?题目难到怀疑智商,别人刷刷写完,自己连题都看不懂?别慌,其实大部分初中生一开始都这样,今天咱们就唠唠,数学竞赛到底该怎么入门、怎么坚持、怎么拿成绩,先说个扎心的事实:数学竞赛不是天才的专利,普通人用对方法也能逆袭!

第一个核心问题:数学竞赛到底难不难?

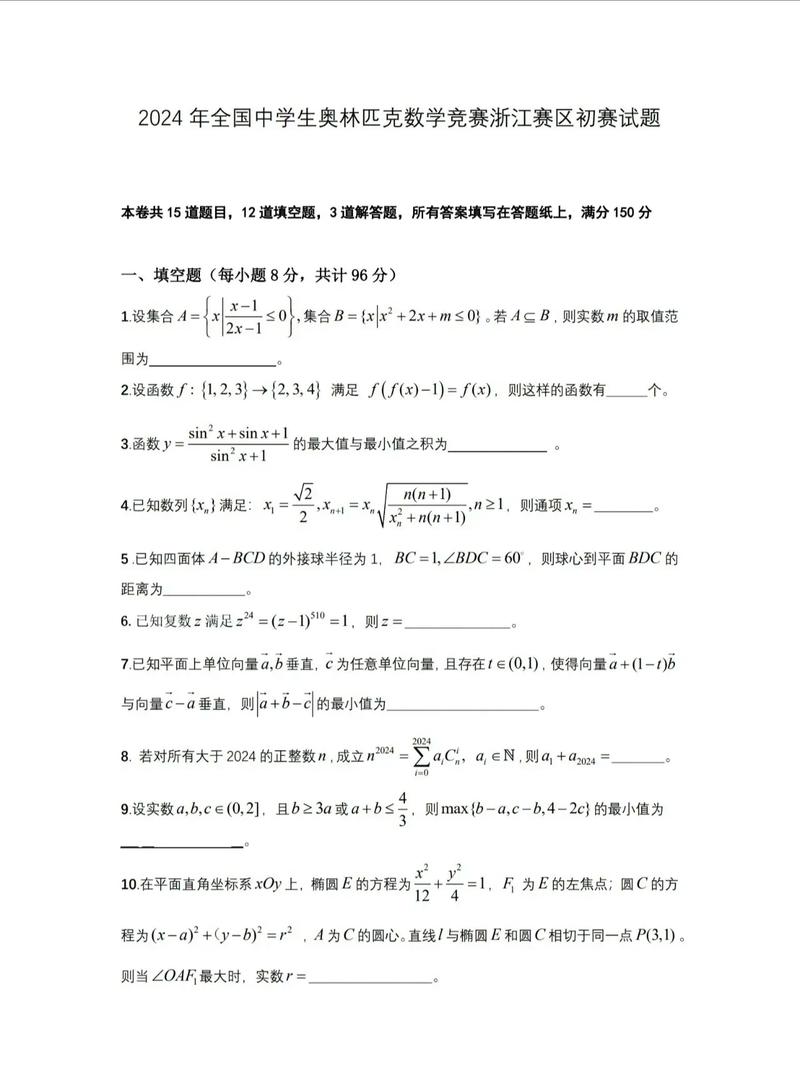

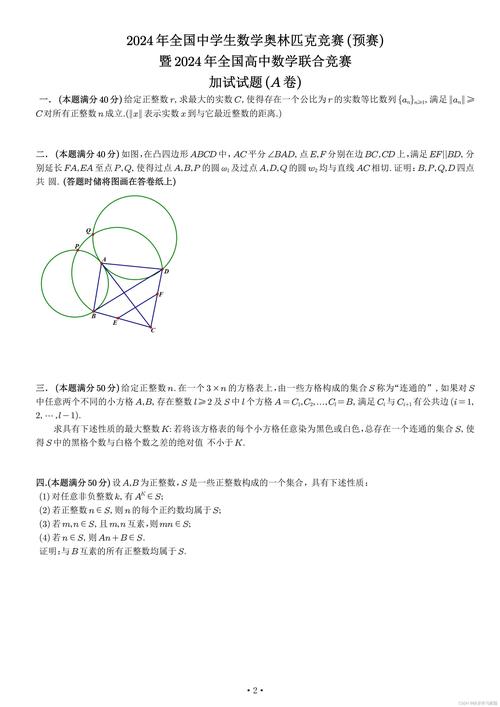

说实话,难,但也没那么夸张,它和校内考试最大的区别是——题目更灵活,解题需要“绕弯子”,比如校内考的是“已知三角形边长求面积”,竞赛可能变成“用一张A4纸折出最大体积的容器,怎么折?”(这题还真在某年竞赛出现过)。

这时候有人要问了:“那我基础一般,是不是没戏了?” 错!竞赛的核心不是堆知识点,而是培养思维习惯,举个例子,同样是学方程,校内要求算得准,竞赛却要你从一堆条件里自己“挖”出方程,说白了,得学会“把问题翻译成数学语言”。

第二个重点:备赛到底该从哪儿下手?

别一上来就啃高难度题!见过太多人直接刷历年真题,结果被打击到放弃,正确的打开姿势分三步:

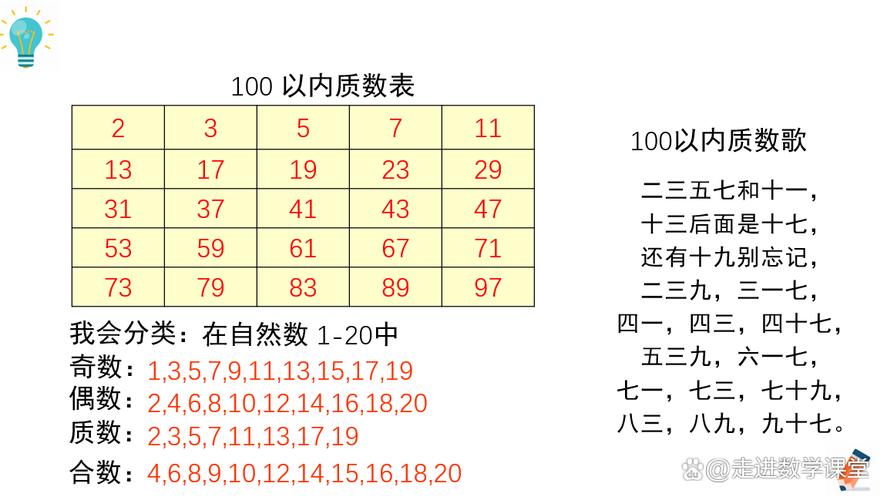

1、先搞定校内知识:尤其是代数、几何、数论三大块,课本例题必须做到“闭眼能推演”;

2、刷专题练习册:奥数精讲与测试》这种分难度级别的书,从1星题开始磨;

3、养成错题本:不是抄题目,而是用红笔写“当时为什么卡住”,没想到辅助线该画这儿”“条件之间的关联没看出来”。

举个真实案例:去年认识个初二学生,一开始连质数题都搞不定,硬是靠每天30分钟专题训练+周末复盘,半年后拿了省三等奖,人家靠的是啥?持续性小步快跑,而不是突击猛冲。

第三个痛点:时间不够用怎么办?

作业都写不完,哪有空搞竞赛?这事儿得用“碎片化战术”。

课间10分钟:专门练速算或者背公式(别小看这个,竞赛经常考巧算);

放学路上:脑子里过一遍当天学的解题思路,像放电影一样;

周末2小时:集中攻克一个专题,比如这周专练几何旋转模型。

对了,千万别陷入“仪式感陷阱”!有人非得书桌整齐、泡好咖啡才能学习,结果准备半小时,做题5分钟。竞赛党要的是“随时随地进入状态”,哪怕用草稿纸背面画图也行。

第四个关键:遇到瓶颈期怎么破?

刷题三个月,成绩没进步?先恭喜你——这说明你马上要升级了!瓶颈期通常有两个原因:

1、方法没迭代:比如还在用校内那套背套路,但竞赛题每年都在变花样;

2、心态绷太紧:总想着“必须拿奖”,反而限制思维发散。

这时候不如干两件事:

找高手聊解题思路:有时候人家一句话就能点破你的思维盲区;

跨学科找灵感:物理里的杠杆原理,计算机的递归思想,都可能变成数学题的突破口。

记得有个学生卡在组合数学题半年,后来玩魔方突然开窍,用空间思维解开了平面排列问题,你看,跳出框架反而能破局。

最后聊聊个人观点:竞赛到底值不值得投入?

坦白说,如果你冲着升学加分去,可能会很痛苦,但要是喜欢“用数学解开谜题”的感觉,竞赛绝对是个宝藏,它培养的不只是解题能力,更是面对困难时的冷静分析习惯,就像玩密室逃脱,每次卡关时的心态和策略,才是真正受用终生的技能。

对了,千万别信“竞赛必须从小开始”的鬼话!初中才入门的大有人在,关键看你能不能把“坚持”变成肌肉记忆,就像跑马拉松,重要的不是起跑多快,而是调整呼吸的节奏。

在数学竞赛中应对初中生的关键在于打好基础、熟练掌握基础知识与技能,同时注重思维训练与实践操作能力的提升结合平时积累的知识储备和临场应变能力进行灵活应用以取得优异成绩!

初中生面对数学的竞技考验时须心态平和、基础扎实,深入理解知识框架与公式原理是制胜关键;日常练习提升解题速度及准确性也不可或缺环节之一 。

面对初中数学竞赛的挑战时保持冷静和专注是关键,学生需熟练掌握基础知识与解题技巧相结合的能力训练;同时注重日常积累和实践应用题的练习以提升实战应对能力。