(开头不用标题)

哎,你说,初中数学课怎么才能教得让学生不犯困?尤其是刚入行的老师,面对一群坐不住的小年轻,怎么把知识点讲清楚还不让他们觉得无聊?今天咱们就唠唠这事儿,掰开了揉碎了说说怎么设计一堂“能打”的数学课。

第一步:搞明白学生到底需要啥?

先问个扎心的问题:学生为什么讨厌数学? 很多人觉得数学就是“算数+公式”,枯燥得要命,但真相是,他们讨厌的可能不是数学本身,而是“听不懂”或者“不知道学了有啥用”,设计教学的第一步,得先摸清学生的底。

比如刚上初中的孩子,很多连分数加减法都卡壳,你直接讲代数方程,他们能不懵吗?这时候,可以用个小测试或者课堂提问摸摸底,举个例子,我去年带初一班,发现一半学生连“负负得正”的原理都说不清,于是临时调整计划,用“欠钱还钱”的生活例子讲负数,效果立马好多了。

关键点:

别假设学生“应该会什么”,先调查实际水平;

用生活场景解释抽象概念,比如用分披萨讲分数,用公交路线讲坐标系;

每节课留5分钟“吐槽时间”,让学生匿名写纸条提问题。

第二步:目标别定太高,拆成小台阶

新手老师常犯的错是:一节课塞满知识点,结果学生啥也没记住,比如讲“勾股定理”,恨不得把历史背景、证明方法、应用题全塞进去,但人的注意力峰值也就15分钟,对吧?

这时候就得把大目标切成“零食包”。

1、先讲个故事:毕达哥拉斯怎么发现勾股定理?

2、用拼图游戏让学生自己“摸”出a² + b² = c²;

3、最后只练3道基础题,确保80%的人能独立完成。

一节课核心目标不超过1个;

每15分钟换一种教学形式(讲→练→讨论→游戏);

用“闯关模式”设计练习,比如先解锁“计算边长”,再挑战“实际应用题”。

第三步:互动不是走过场,得动真格的

你是不是也见过这种场面?老师问:“听懂了吗?”台下齐刷刷:“听——懂——了——”结果作业一交,全错,问题出在哪儿?单向输出≠有效互动。

去年我试过一种“反向教学法”:提前录个10分钟微课,让学生回家看,课堂上直接分组做题,谁卡住了就举手,我挨个组溜达着教,结果月考平均分涨了12分!为啥?因为学生真正动手的时间多了,而不是干坐着听。

互动技巧:

“3秒等待”原则:提问后憋住,至少等3秒,总有人会憋不住回答;

让错误“见光死”:故意写错板书,看谁能发现;

小组竞赛配“沙雕奖励”,比如算对题可以给老师发个表情包。

第四步:分层教学,别逼兔子学游泳

同一个班里,有人已经会解二次方程,有人连一元一次都搞不定,怎么办?分层任务啊!

比如布置作业时设ABC三档:

- A档(基础):解5道课本例题;

- B档(进阶):设计一道应用题并解答;

- C档(挑战):用几何画板验证方程图像。

关键操作:

不公开分层,避免伤自尊,偷偷给不同学生发不同任务卡;

允许“越级挑战”,B档做得好可以尝试C档;

定期轮换小组,让高手当“小老师”教其他人。

第五步:技术要用,但别被工具绑架

现在动不动就说“智慧课堂”“AI教学”,但咱得清醒:工具是辅助,不是主角,我有次观摩公开课,老师用了8种高科技,结果下课问学生记住了啥,答:“PPT动画挺酷的。”

正确姿势:

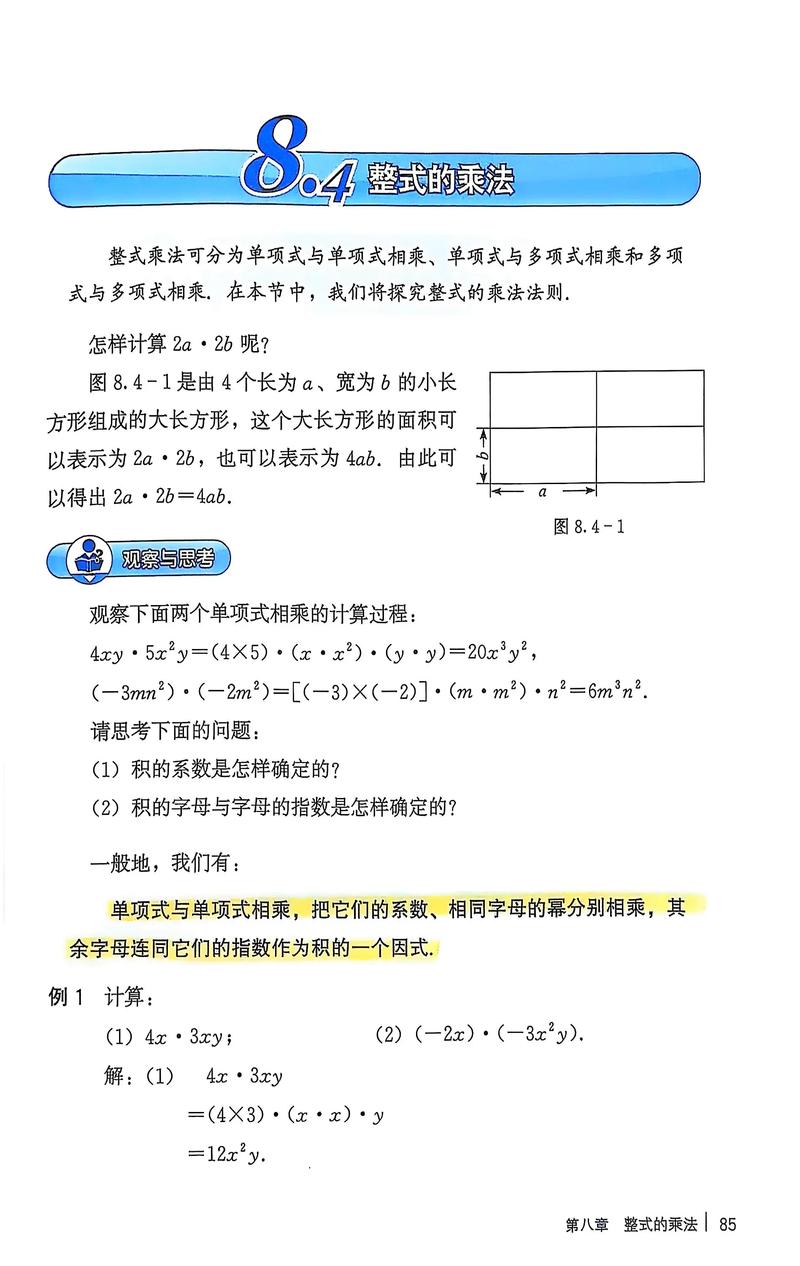

用图形计算器讲函数图像,比黑板画得更动态;

偶尔来场“无电子设备日”,纯靠纸笔推演公式;

让学生用手机拍“生活中的数学”,比如对称建筑、抛物线轨迹。

第六步:反馈要快,调整要狠

很多老师改作业就是画√和×,学生拿到本子往抽屉一塞,完了。无效反馈=浪费时间。

我的野路子是:

作业本上只标对题数,不打分,减少焦虑;

错题必须用红笔抄题干,逼着他们重读题目;

每周五搞“错题拍卖会”,谁讲清楚一道错题,就能换免作业券。

最后叨叨两句

教数学这么多年,我算是明白了:没有教不会的学生,只有不会变通的老师,刚入职那会儿,我也照本宣科,结果学生睡倒一片,后来发现,只要肯蹲下来听他们吐槽,把知识点揉碎了换个花样讲,再难的内容也能啃下去。

对了,千万别信“数学天赋论”,大部分孩子的问题根本不是笨,而是缺了一次“啊哈!原来如此”的顿悟瞬间,咱们要做的,就是给他们制造这种瞬间的机会。

精心设计初中数学课程需结合学生实际水平与发展需求,注重基础知识的巩固与拓展延伸相结合;运用多种教学方法激发学生兴趣并培养其逻辑思维和问题解决能力是关键所在。。

初中数学教学设计应注重启发式教学、因材施教和多元化评价,结合学生实际水平与发展需求制定教学目标和内容安排;运用直观教具与信息技术手段辅助教学实施过程并注重实践应用题的训练以提高学生问题解决能力为目标导向进行设计教学方案并实施评估反馈机制促进教学质量提升和学生全面发展相结合的策略方法进行教学创新探索与实践总结反思不断改进完善教学方法和手段以适应新时代教育教学的要求和发展趋势实现优质高效的数学教学效果达成教育教学目标的要求和目标期望的实现成果展示等目的和意义所在的设计思路和方法技巧的运用和实践经验的分享和总结概括性的表述供您参考使用!