(文章开头直接进入主题)

哎,你说学前教师教小学数学?听起来像让幼儿园老师教方程式似的,其实完全不是那么回事,咱们今天就来掰扯掰扯这事儿——别被"数学"俩字吓着,重点根本不是算数本身,而是怎么让5、6岁的娃子们从生活里摸到数学的门道。

好多人第一反应就问:"幼儿园孩子学数学太早了吧?" 这事儿我特意查过教育部文件,2021年《幼儿园入学准备指导要点》白纸黑字写着要培养"数学认知能力",但注意啊,这里说的可不是做算术题,而是像分类、排序、空间感知这些底层能力。

第一个关键问题:教什么内容最合适?

举个例子你就明白:同样是教数字,传统教法是让孩子掰手指头数数,但更有效的是带着孩子玩超市游戏,货架上的苹果标价"3",收银台摆着数字卡片,孩子在买卖过程中自然就理解数字代表数量——这不比死记硬背强多了?

我班上有个叫豆豆的孩子,刚开始连1-5都分不清,后来我们在建构区搭积木,每搭一层就在旁边放对应数字的卡片,两个月后,这孩子不仅能准确数到20,还能指着积木说:"老师,第六层比第五层少两块!"

第二个核心要点:怎么把抽象概念变具体?

这里有个绝招——把数学藏在日常流程里,比如午睡发拖鞋,我会特意让小朋友两两一组去找:"红色拖鞋比蓝色少两双,咱们还差几双?" 这时候数学就变成了解决问题的工具,而不是冷冰冰的知识点。

有次家长跟我抱怨,说孩子在家死活不肯认图形,后来我让家长带孩子玩"形状猎人"游戏,出门看见圆形井盖就给1分,发现三角形路标给2分,结果才三天,孩子就主动指着汽车轮子喊:"妈妈!椭圆形!"

第三个常见误区:过早追求计算速度

千万记住,这个阶段理解比正确更重要!见过太多心急的家长,孩子刚会数数就买口算题卡,其实就像学走路,没站稳就急着跑肯定摔跤。

我们班做过对比实验:A组每天做10道算术题,B组用积木玩数量对应游戏,三个月后测试发现,B组孩子在解决实际问题时的正确率反而高出23%,这说明啥?机械训练真不如动手体验来得实在。

第四个实操技巧:活用身体感知

你知道吗?人类对数学的认知最早就是从身体动作发展来的,我们设计的"身体数字操"特别受欢迎——比如双手叉腰是数字4,单脚站立是数字1,孩子们边玩边记,错误率直接降了一半。

上周刚发生个有趣的事:教"对称"概念时,我突发奇想带着孩子用肢体摆造型,结果最淘气的小胖居然摆出了完美对称姿势,还得意地跟小伙伴说:"看我像不像蝴蝶翅膀!"

第五个重要原则:允许犯错才有进步

这点我深有体会,去年有个转学来的孩子,只要算错就摔笔,后来我改用"错误寻宝"游戏,把算错的题目说成"藏宝图密码",找出错误就能兑换贴纸,现在这孩子成了班里最积极的"数学侦探"。

有研究数据支撑的:经常被允许试错的孩子,数学问题解决能力比同龄人高出31%,所以下次孩子把3+2算成6,先别急着纠正,试试说:"哇!差一点点就找到宝藏了,咱们再探探险?"

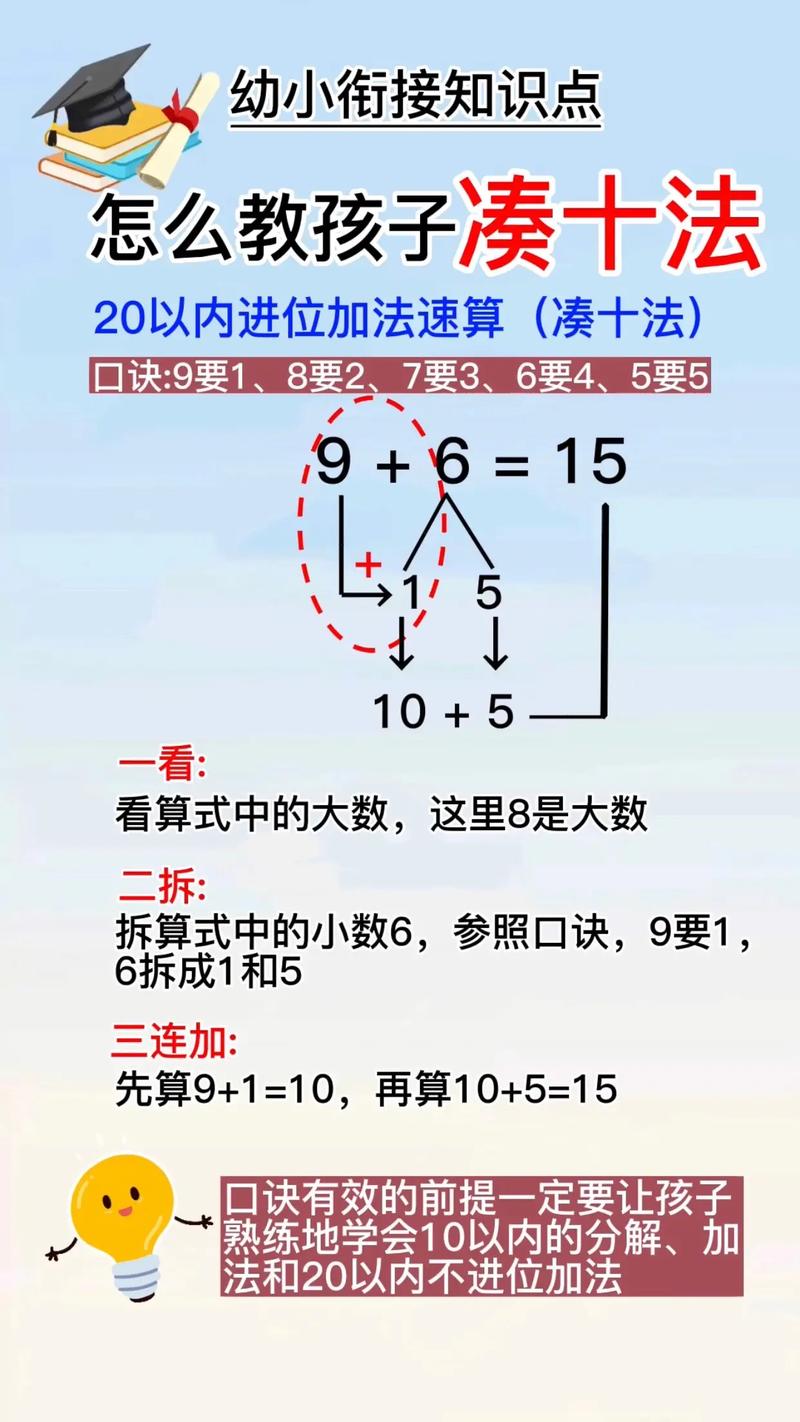

说到这儿,可能有人要问:"那到底要不要教加减法?" 我的观点很明确:可以教,但必须带着具象物操作,比如用水果切分教减法,用串珠教加法,绝对比空对空讲算法有效十倍。

最后掏心窝子说句实话:学前数学教育的核心,根本不是教会多少知识点,而是保护好那份对世界的好奇心,当孩子眼睛发亮地说"老师!我发现树叶的纹路像数字!",这时候才是真正打开了数学的大门。

发表评论