哎,小学数学到底怎么教才能让孩子学得扎实?这个问题估计很多家长和刚入行的老师都头疼过,知识点明明看起来简单,但孩子做题总出错,考试分数上不去,问题到底出在哪儿?今天咱们就来唠唠这个话题,分享点实在的经验。

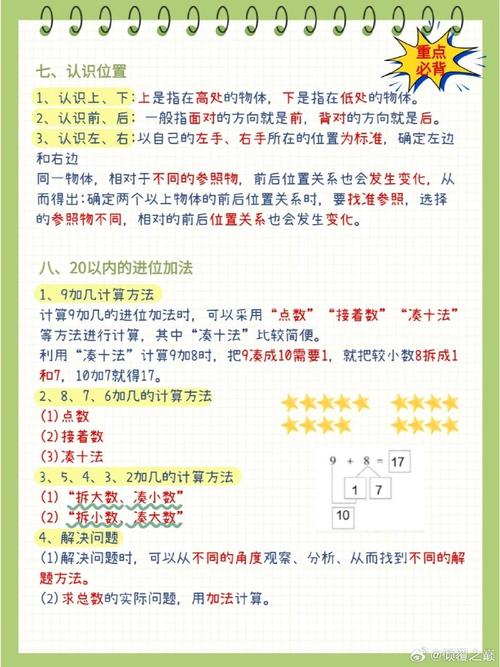

第一个关键点:基础概念必须“嚼碎了喂”

数学就像盖房子,地基没打好,后面全得塌,比如教“加减法”的时候,千万别急着让孩子背口诀,有个真实案例:有个三年级孩子连“8+5”都要掰手指,后来发现他根本没理解“进位”是什么意思,这时候该怎么办?

答案很简单:用实物操作代替抽象讲解,拿小木棍、糖果或者硬币,让孩子亲自摆弄,8+5”,先摆8根木棍,再摆5根,然后教孩子把10根捆成一捆,剩下3根,结果自然就是13,这种具象化的操作,比干巴巴的算式有效十倍。

对了,千万别小看“数感”培养,比如让孩子估算一袋糖果大概有多少颗,或者比较两堆积木哪边更多,这些日常练习能帮孩子建立对数字的直觉,以后学复杂运算才不会抓瞎。

第二个问题:孩子总说“听懂了”,但一做题就错?

这种情况太常见了!其实啊,问题可能出在知识迁移能力上,比如学完“长方形面积=长×宽”,孩子会做题了,但如果题目变成“用篱笆围菜地,一边靠墙怎么算面积”,很多人就懵了。

这时候需要阶梯式练习:

1、先做标准题(直接套公式)

2、再做变形题(比如少一条边的周长问题)

3、最后挑战应用题(结合生活场景)

举个实际例子:教“分数”时,先让孩子分披萨,再引入“1/2+1/4”的运算,最后解决“三个人分两块披萨怎么公平”的问题,这样层层递进,孩子才能真正举一反三。

第三个秘诀:错题本是神器,但99%的人用错了

很多老师家长都让孩子抄错题,但效果差强人意,问题在哪儿?因为多数人只是机械地抄写,没抓住核心。

正确的操作应该是:

分类整理:把错题按知识点归类(进退位错误”“单位换算错误”)

标注思维断点:用红笔在错题旁边写“当时为什么选了这个错误答案”

定期重做:隔一周、一个月再做,直到三次全对为止

我有个学生之前计算总出错,后来发现他错题本里80%都是抄错数字,于是我们专门练了“指读法”(用手指着题目逐字读),两个月后正确率从60%飙到95%。

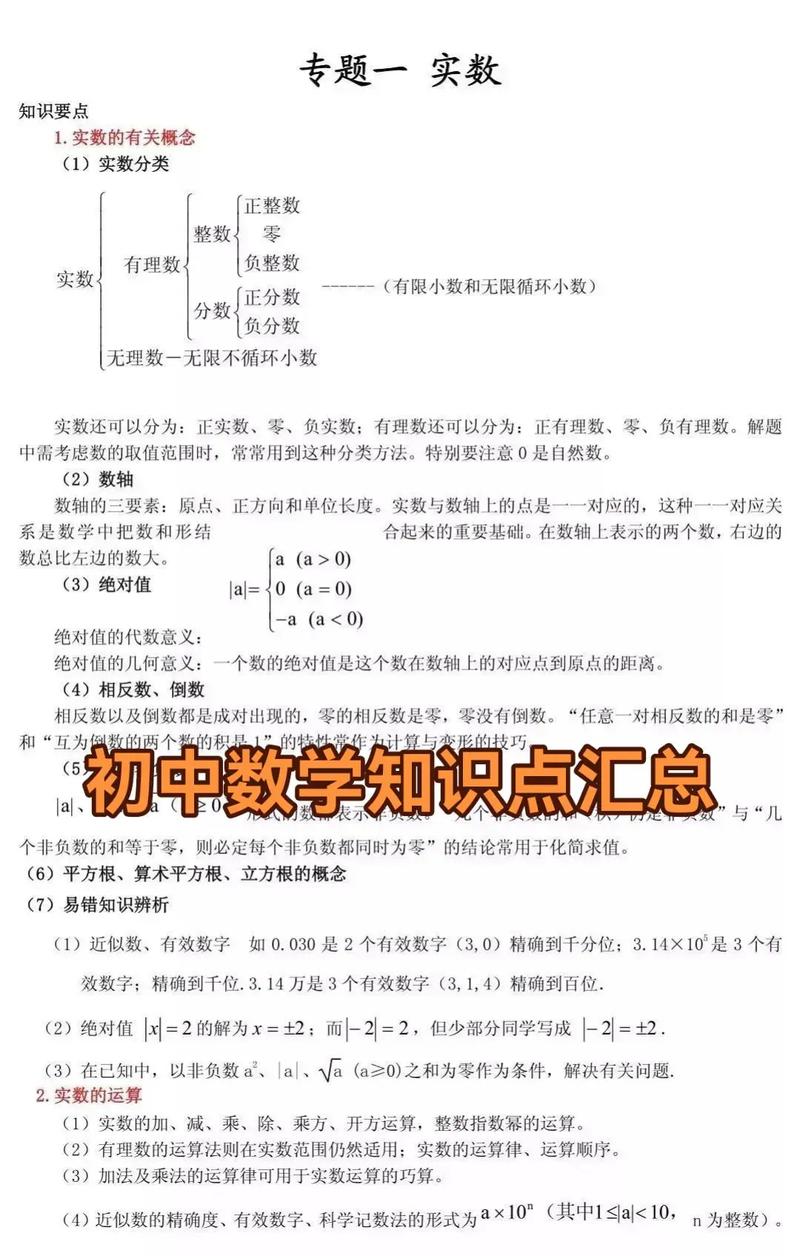

第四个重点:千万别忽视“数学语言”训练

很多孩子不会做题,其实是看不懂题目,某数比另一个数多5倍”和“某数是另一个数的5倍”,看起来差不多,实际意思天差地别。

这里有个绝招:把数学题当语文阅读理解来做。

1、圈出关键词(“一共”“剩余”“平均”)

2、把文字转化成算式(小明比小红多3块糖”→小明的糖=小红的糖+3)

3、用画图辅助理解(线段图、表格、思维导图)

上次有个孩子死活不懂“追及问题”,我让他用玩具车演示追击过程,十分钟后他突然大喊:“原来速度差才是关键啊!”——看,这就是把抽象问题具象化的威力。

第五个陷阱:盲目刷题不如精练一道

见过太多家长买五六本练习册,结果孩子越做越抗拒,其实啊,吃透一道典型题比刷十道更有用,鸡兔同笼”问题,如果孩子能用三种方法解(列表法、假设法、方程法),那他的逻辑思维绝对碾压刷题机器。

具体怎么做?试试“一题三变”:

- 改数字(把4条腿的兔子改成3条腿的变异鸡)

- 改条件(已知头数变成已知腿数)

- 改场景(把动物换成三轮车和自行车)

这样练下来,孩子遇到新题型才不会慌。

最后说点掏心窝的话:教数学最怕着急,见过有的老师一学期赶完两本书,结果学生连乘法口诀都没记牢,其实小学数学就那么几块核心内容——数感、运算、几何、逻辑,把这些根基打扎实了,哪怕进度慢点,到了高年级反而会后来居上。

记住啊,每个卡壳的知识点都是宝藏,就像修车师傅说的:“哪里坏了修哪里,修好了就是升级的机会。”数学教育也一样,发现问题才是进步的起点,咱们要做的是耐心陪孩子拆解问题,而不是急着盖上新知识的补丁,对吧?

发表评论