(开头自然引入)

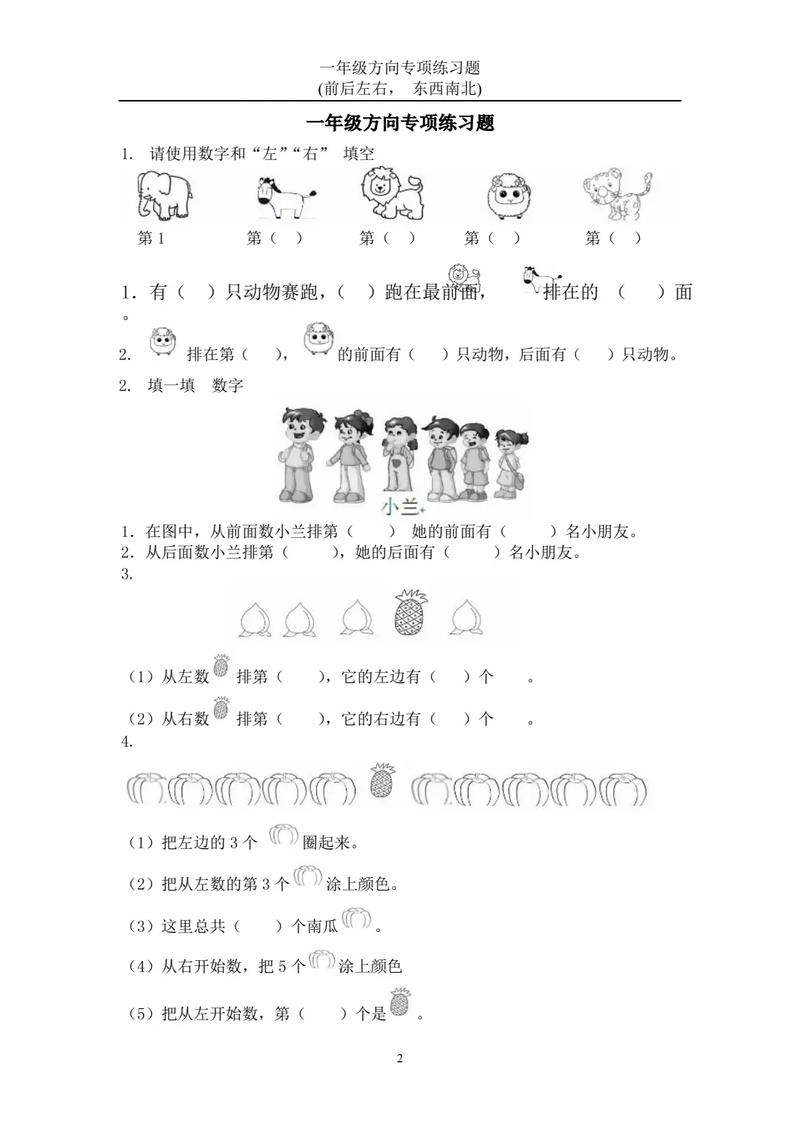

哎,你说现在小学数学题里头的"左右"问题,是不是让好多家长都抓狂过?特别是刚上一年级的小豆包们,经常把左手边的铅笔盒放到右边,或者在题目里分不清左右方向,今天咱们就来掰扯掰扯这个看似简单、实际暗藏玄机的小问题。

(抛出核心问题)

第一个灵魂拷问来了:为什么连大人都觉得理所当然的左右概念,小朋友就是分不清呢? 其实啊,这里头涉及到空间认知的发展规律,根据华东师大2019年的研究,6-7岁儿童中有37%会出现左右混淆现象,这跟大脑前额叶发育进度直接相关,说白了,不是孩子笨,是他们的硬件还在升级呢!

(具体案例辅助理解)

举个活生生的例子:我家小侄子去年学左右那会儿,老师让举右手,他唰地举左手,还理直气壮说"我拿筷子的手就是右边啊",你看,这就是典型的用身体记忆替代空间认知,后来我教他个笨办法——写字的手固定当作右手,现在他连看地图都不带错的。

(分割线)

(第二知识点)

第二个关键点:数学题里的左右到底是相对谁来说的? 这个问题可太要命了!比如说题目画了只小兔子,问它左边第三个蘑菇在哪里,这时候很多孩子会以自己看图的视角来判断,结果就掉坑里了。

这里教大家三个判断步骤:

1️⃣ 先确定题目中的观察主体(是小兔子看方向还是我们自己看)

2️⃣ 在主体旁边标注虚拟的左右手(可以用铅笔轻轻画箭头)

3️⃣ 按照题目要求的移动方向数格子

(具体应用场景)

去年给邻居家娃辅导作业就遇到过典型题:钟表上3点位置有苹果,9点位置有香蕉,问苹果在香蕉的哪边?正确答案其实是左边,但很多孩子会按自己的左右来判断,这时候就要强调:要把自己想象成站在钟表中心面朝外的人!

(分割线)

(第三知识点带互动)

第三个痛点:生活中的左右和数学题的左右有啥不一样? 问得好!咱们日常说的"你往左走"是相对说话人的方向,但数学题往往默认以物体自身的左右为准。

举个接地气的例子:

- 切生日蛋糕时说的"左边那块" → 相对说话人的左边

- 数学题里小熊的左手拿气球 → 相对小熊自身的左边

这里有个记忆口诀可以记:"数学题里分左右,主客关系要摸透,主体自身定方向,别把自己代进去!"

(分割线)

(进阶技巧)

第四个重点突破:当题目出现多个参照物怎么办? 比如这种题:"小猫右边的小狗左边的小兔",这种套娃式描述最容易让人懵圈。

破解方法分三步走:

1️⃣ 画图!把每个物体按顺序排列

2️⃣ 用不同颜色标注每个"的"字前后的主体

3️⃣ 像剥洋葱一样从最外层开始分析

比如题目说"小明左边穿红衣服的同学右边的同学",处理顺序应该是:

先找到小明 → 确定他左边是谁 → 再以这个人的右边定位目标

(分割线)

(个人观点输出)

说到这儿啊,我特别想吐槽现在某些练习题的设计,上次看到个题让判断"镜子里人的左右",这完全超出小学生的认知范围好吗!根据皮亚杰的认知发展理论,7-10岁孩子还处在具体运算阶段,这种需要抽象空间转换的题目,简直就是为难人。

(实用建议)

给新手家长的建议清单:

✅ 多用身体感知:玩"左手摸右耳"之类的游戏

✅ 创造记忆锚点:手表永远戴左手/写字手固定为右手

✅ 从简单到复杂:先练单一参照物,再过渡到双重参照

✅ 善用生活场景:超市找货架、停车场找车位都是练习机会

(分割线)

(常见误区提醒)

最后提醒几个容易踩的坑:

🚫 不要用"这边那边"替代左右表述

🚫 避免同时出现人物自身方向和观察者方向

🚫 图形题务必确认是否标注了左右方向

🚫 遇到转体动作的题目(如向后转)要画转向示意图

(结尾观点)

说到底啊,分左右这个事儿就跟学骑自行车一样,刚开始歪歪扭扭老摔跤,等大脑里那根神经通路建好了,自然而然就会了,关键是多给孩子创造应用场景,别光盯着练习题较劲,下次娃再分不清左右时,不妨带他去超市玩玩"听指令找商品"的游戏,保管比做十页题都管用!

发表评论