哎,你是不是刚接触代数的时候,看到“几次项”这个词就有点懵?什么二次项、三次项,听起来像是数学老师在念咒语对吧?别慌!今天咱们就用大白话,把这事儿掰开了揉碎了讲清楚,放心,不搞复杂公式,不玩文字游戏,就聊怎么用生活里的例子理解这个概念。

几次项到底是啥玩意儿?

举个栗子啊,你买水果的时候,老板说:“苹果3块钱一斤,香蕉比苹果贵x块,橘子价格是香蕉的2倍”,这时候香蕉的价格可以写成(3+x),橘子就是2*(3+x)=6+2x,这里的“2x”就是一次项,因为它里面的x头上顶着个小小的1(虽然我们一般不写出来),而单独的数字6,可以看作是“x的零次项”(因为x的零次方等于1嘛)。

所以啊,几次项里的“次”,其实就是看变量(比如x)的右上角那个数字有多大,x²就是二次项,x³就是三次项,是不是突然觉得这事儿接地气多了?

那为什么要分次数呢?

这个问题问得好!咱们来看个真实场景:你扔个石头出去,它的飞行轨迹就是个抛物线对吧?这时候用二次函数y=ax²+bx+c就能完美描述,这里的ax²就是二次项,它直接决定了抛物线开口朝上还是朝下。

如果只有一次项bx,那画出来的就是条直线,所以次数越高,曲线就越“有性格”——三次函数会有个弯,四次函数可能有两个弯... 就像不同性格的人,次数就是这些数学表达式的“个性签名”。

怎么快速认出几次项?

记住这三步口诀:

1、找变量:先锁定式子里的字母(x、y这些)

2、看指数:盯着字母右上角的数字(没写就是1)

3、算总和:如果是多个字母相乘,把它们的指数加起来

比如x³y²这个项,总次数就是3+2=5次项,但特别注意:5x²y这种,虽然前面有系数5,次数还是看x²y¹,总共2+1=3次哦!

新手常踩的坑有哪些?

前几天有个学生问我:“3x²+2x+1=0这个式子,为什么老师说它是二次方程?”

这里的关键在于:整条式子的次数由最高次项决定,虽然里面有2x(一次项)和1(零次项),但有个x²坐镇,这就是妥妥的二次方程啦!

还有个常见误解:觉得系数越大次数越高,其实完全不是这回事!比如100x³和5x⁵,别看100比5大,但后者次数更高,在图像上5x⁵的“爆发力”可比100x³强多了。

学这个到底有啥实际用处?

跟你说个真事,我表弟开网店,发现销量和广告费的关系居然符合二次函数!用y=-x²+50x这个模型(x是广告费,y是利润),他轻松算出了最佳广告投入:25万时利润最大,这就是二次项的威力——没有那个x²,他根本找不到这个临界点。

再比如物理里的自由落体公式h=½gt²,这里的t²就是二次项,没有这个二次项,咱们就算不出下落时间与高度的真实关系啦!

怎么训练识别次数的大脑直觉?

试试这几个骚操作:

1、逛超市时给商品定价建模(比如酸奶买二送一相当于2x -x=x)

2、看天气预报时脑补温度变化曲线(周一到周三的升温可能是线性的,突然寒潮来了就变二次函数)

3、玩游戏时分析伤害值计算公式(很多RPG游戏的技能伤害都是三次项起步)

我个人觉得啊,几次项就像数学语言里的形容词,你说“很冷”和“冷得要结冰了”,虽然都在说冷,但程度完全不同,同样,一次项和三次项虽然都在描述变化,但呈现出来的数学图景可是天差地别,下次看到高次项别发怵,把它当成数学在跟你玩比划手势的游戏——次数越高,动作幅度越大嘛!

对了,要是哪天你看到五次项、六次项,千万别觉得它们在装逼,就像做菜放调料,有时候就是需要多点层次感,毕竟现实世界本来就不是非黑即白的,多几次项才能描摹出那些微妙的弯曲和转折啊。

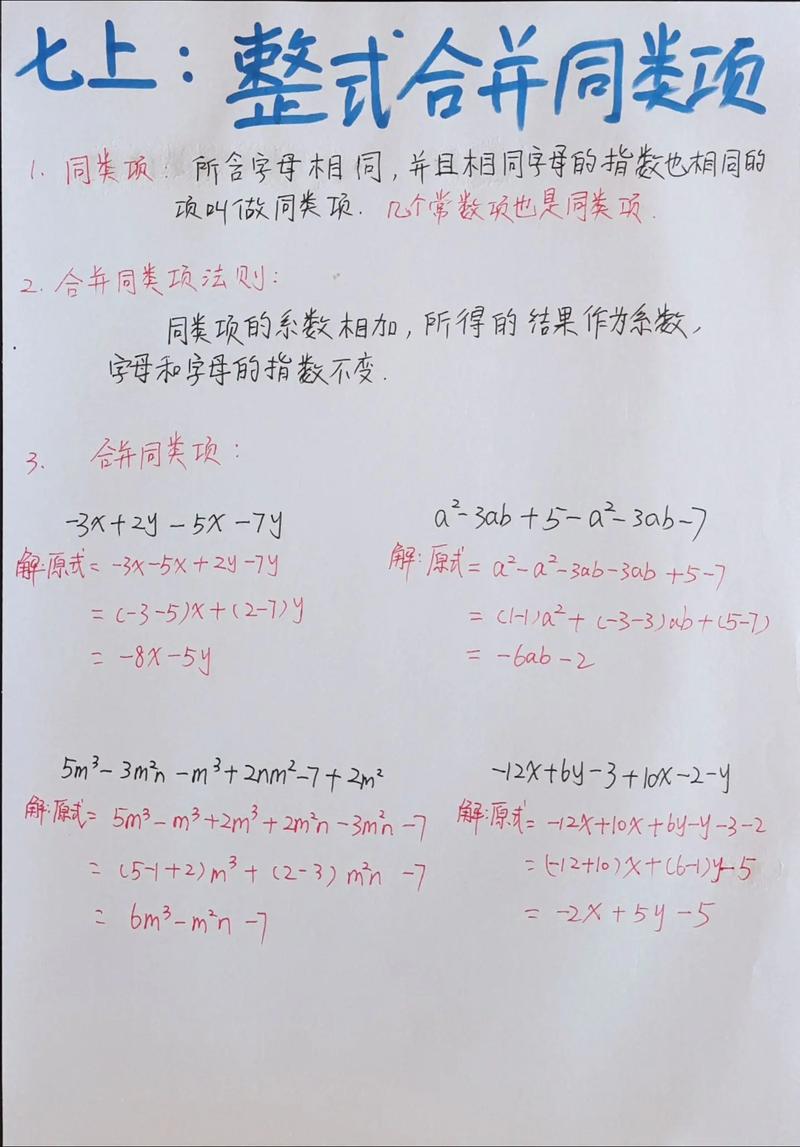

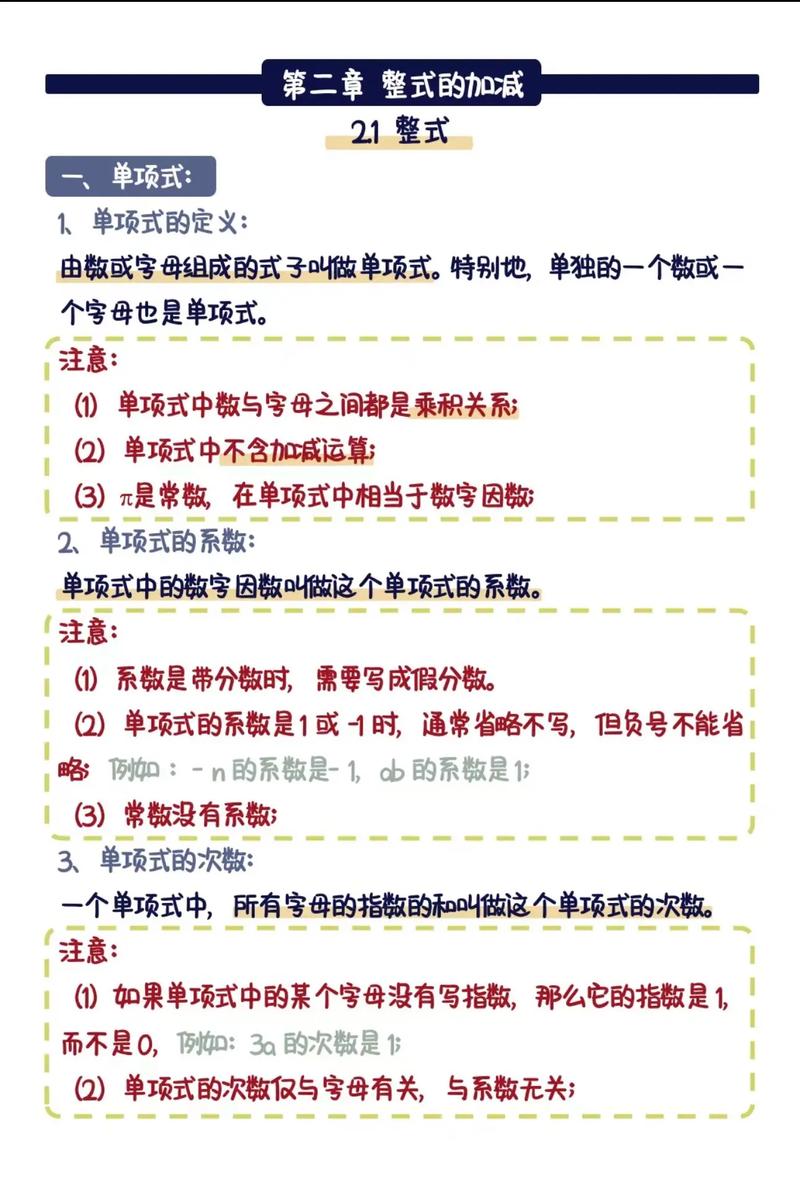

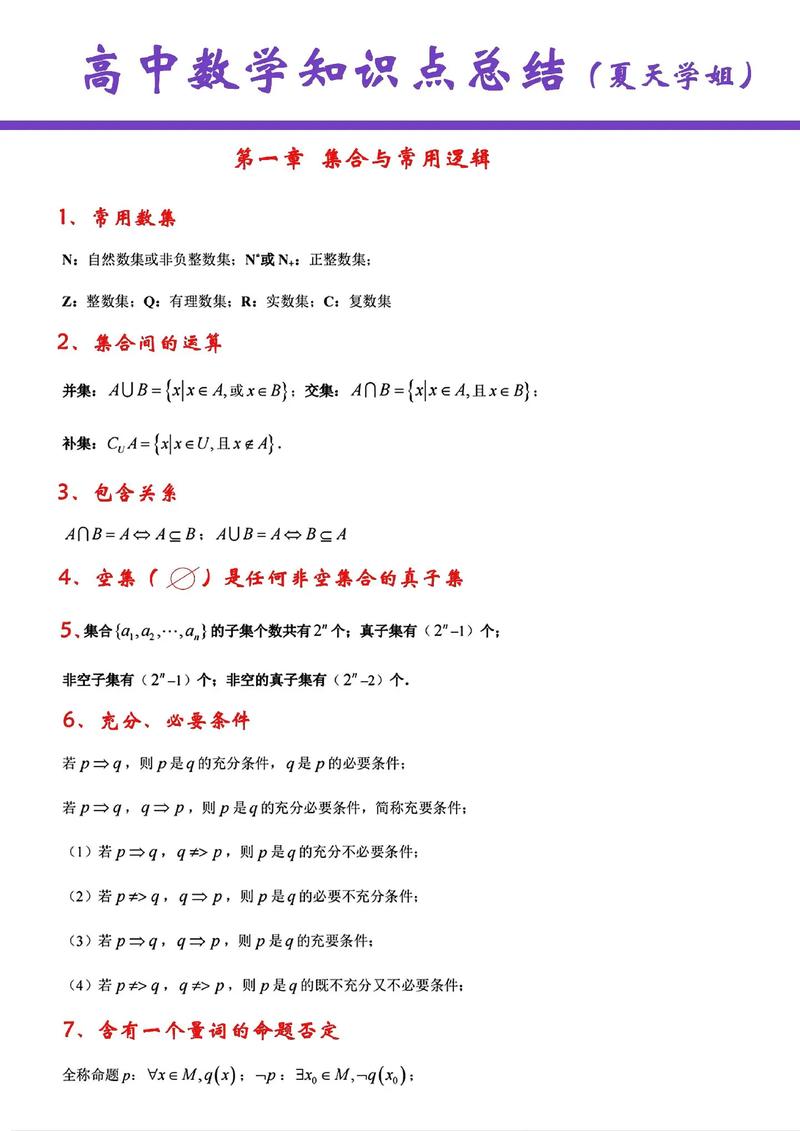

要深入理解初中数学的‘几’次几项’,首先要掌握多项式的概念,多项式是由若干个单项式组成的数学表达式,‘次数最高的非零项的指数值即为该多边形的最高阶数’,通过代数运算和实际应用实例来加深对此知识点的把握。