哎,你说数学这东西吧,初中的时候是不是总觉得像在看外星文?公式像乱码,几何图形像迷宫,应用题读三遍还是不知道在说啥,但先别急着关掉课本啊!咱们今天就来聊聊,数学这玩意儿到底藏着什么让人“真香”的魔力——而且保证不说教,不拽专业术语,就用你家楼下小卖部买冰棍的零钱都能听懂的大白话。

第一关:数学不就是做题吗?跟“美”有啥关系?

举个活生生的例子:你玩过俄罗斯方块不?那些下落的方块要刚好卡进空隙里才能得分,这其实就是在玩“几何图形的旋转与平移”——是不是突然觉得数学还挺酷的?再比如刷短视频时,平台为啥总能猜到你爱看的内容?背后是算法在计算概率,而概率不就是数学里的统计嘛!数学就像空气,你天天在用,只是没意识到它长啥样。

(停顿一下)等等,这算不算“美”?当然算!数学美就美在它能把复杂的东西简化成规律,比如你背过的乘法口诀表,用9个数字就能解决所有基础运算问题,这不比背英语单词高效多了?

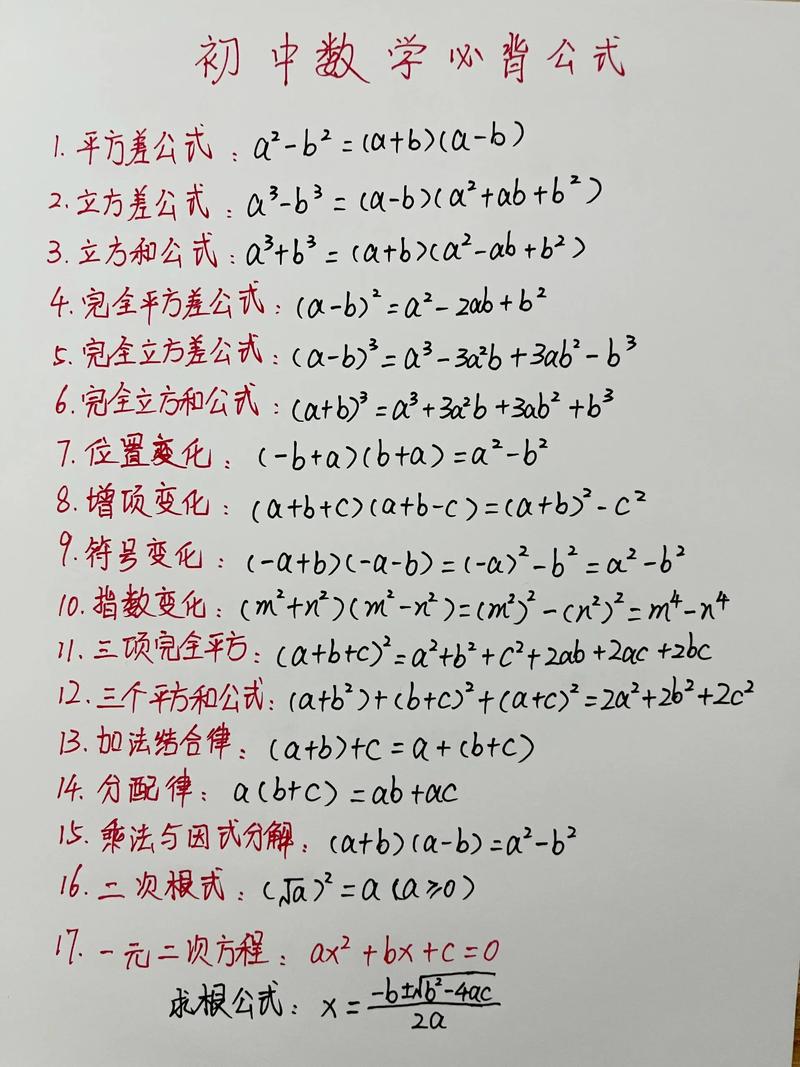

第二关:公式符号看得头晕,怎么破?

好问题!很多人一看到“y=ax²+bx+c”就开始瞳孔地震,其实换个角度看,公式就像游戏里的技能快捷键,比如二次函数图像为啥是抛物线?你拿个篮球往天上抛,它的运动轨迹就是这公式的3D版!动手画一画、扔个纸团试试,公式立马从纸面跳进现实。

(敲黑板)重点来了!别死磕符号,先找“现实原型”,比如学相似三角形时,想想为啥你的影子下午比中午长?拿根筷子量量自己的影子和实际身高,比例一算,相似三角形直接在你脚底下现身了。

第三关:应用题总读不懂题,是不是我太笨?

绝对不是!应用题的本质是把生活场景翻译成数学语言,比如说这道经典题:“游泳池一边进水一边放水,多久能灌满?”现实中谁会这么浪费水啊?!(笑)但重点在于,你要把“进水”看成加法,“放水”看成减法,剩下的就是比谁速度快,下次遇到这种题,直接在草稿纸上画个水位上升下降的示意图,保准比干瞪眼管用。

再支个招:把题目当剧本演,甲乙两人相向而行,甲速度5米/秒,乙速度3米/秒…”,直接拿两支笔当小人,在桌子上模拟移动,相遇时间瞬间就具象化了,亲测有效,我们班数学课代表就这么干的!

第四关:几何证明题像走迷宫,怎么找突破口?

先说个大实话:几何其实就是视觉版的破案游戏,给你几个线索(已知条件),要你推导出凶手(证明结论),比如证明两个三角形全等,就像在找“同一人的指纹”——边角边、角边角这些判定定理,不就是指纹匹配的几种方式吗?

(突然拍大腿)对了!逆向思维特别重要,比如要证明线段AB=CD,先想想“如果它们相等,会引发什么连锁反应”?就像玩密室逃脱时,先观察出口需要什么钥匙,再倒推回去找道具。

第五关:数学考试总来不及,是不是手速太慢?

这事儿得拆开看。计算速度慢的,八成是基础运算没打通任督二脉,建议每天花5分钟玩“速算挑战”:比如看到车牌号就心算相加,遇到商品打折立刻口算折后价,坚持一个月,保管你看到78×64能秒出4992。

至于大题总卡壳的,八成是没抓住“题眼”,比如说函数应用题,先圈出关键词:最大值?最小值?增长率?这些词对应的就是求顶点坐标、找函数对称轴或者计算斜率。把题型和解题动作做成条件反射,就像游戏里按固定连招打BOSS。

最后说点真心话

数学老师总说“要培养兴趣”,但兴趣不是天上掉下来的。我的野路子经验是:先找数学和你的兴趣交集,爱打游戏的,研究下伤害计算公式;喜欢画画的,玩玩分形几何图案;追星的,用Excel统计偶像专辑销量趋势…当你发现二次函数能预测爱豆下次演唱会门票几秒卖光,三角函数能算出爱豆海报挂在墙上的最佳角度,数学瞬间就从敌人变战友了。

(突然压低声音)偷偷告诉你个秘密:初中数学课本里至少有30%的内容,其实在小学奥数就见过变装版。觉得新知识难?很可能只是旧知识换了件马甲,比如因式分解不就是反向乘法分配律?概率问题不就是升级版的“猜拳游戏”?

所以啊,下次再看到数学题,先别急着喊“告辞”,试着把它当成现实生活的解密工具,或者升级打怪的装备库,毕竟连爱因斯坦都说过:“纯数学在某种意义上,是逻辑思维的诗篇。”——虽然咱不一定能成数学家,但至少可以做个会解诗的生活玩家,对吧?

发表评论