(开头部分)

哎,你说现在孩子在家学数学,是不是总感觉使不上劲?明明课本上的题都做了,但一到考试就懵?或者孩子一看到数学作业就磨蹭半小时才开始动笔?别慌,这问题可不止你一个人遇到!今天咱们就来聊点实在的——在家学数学到底该抓什么?

问题一:数学基础到底怎么打?

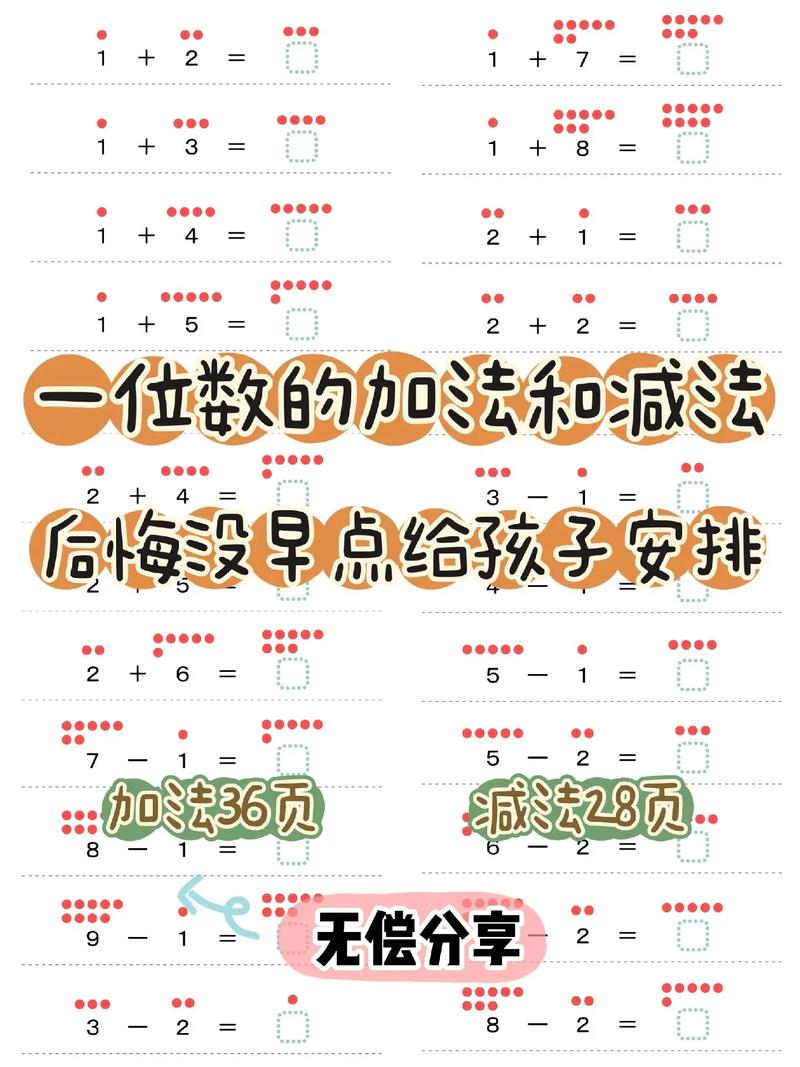

很多人一上来就让孩子刷题,结果越刷越没信心,其实啊,数学基础的核心就两个字:理解,比如学加减法,光背“3+5=8”没用,得让孩子明白“3颗糖加5颗糖”到底是怎么回事。

举个真实例子:邻居家娃学除法,死活搞不懂“平均分”,后来她妈直接拿了一袋花生,让孩子分给全家人,分了三次,娃突然拍脑袋:“哦!原来除法就是分东西啊!”你看,生活场景一用上,抽象概念立马变具体。

重点来了:

别急着赶进度,先确认孩子是否真的懂了概念;

多用实物操作,比如积木、硬币、水果;

允许犯错,把错误当成“找宝藏”游戏(“哇!你发现了一个隐藏bug!”)。

问题二:孩子对数学没兴趣怎么办?

“数学无聊死了!”——这话是不是听着耳熟?其实啊,兴趣不是天生的,是玩出来的,比如有个家长把口算题改成“超市购物游戏”:孩子当收银员,算对价格才能“赚钱”买零食,结果孩子每天主动要求“再玩一局”。

关键策略:

把数学变成游戏:飞行棋练加减法、扑克牌比大小;

制造成就感:哪怕只做对一道题,也要夸张表扬(“这题连我都没想到!”);

关联兴趣点:喜欢恐龙?那就用恐龙数量编应用题!

(停顿一下…)等等,这里可能有人问:“那计算速度不重要吗?”当然重要!但速度必须建立在理解的基础上,见过太多孩子靠死记硬背乘法表,结果遇到应用题就卡壳,对吧?

问题三:家长不会教,咋整?

别把自己当老师!你只需要做两件事:提供环境+及时反馈,比如孩子在学图形,你就在家搞个“形状寻宝大赛”;他算错题时,别说“错了”,而是问:“咦,这一步你是怎么想的?”

举个反例:有个爸爸每晚逼孩子做50道口算,结果孩子一听到“数学”就哭,后来改成每天10道题+1个数学谜语,反而正确率上去了,所以啊,压力越小,效果越好。

问题四:工具用啥?APP还是练习册?

这事儿得看阶段!低年级重点在动手,高年级可以适当用工具。

推荐清单:

数学积木、百数板:适合1-3年级,培养数感神器;

都都数学、Khan Academy Kids:互动性强,但每天别超过20分钟;

错题本:不是抄题目,而是让孩子用画画或录音解释错因。

(突然想到…)对了!千万别迷信“每天必须学1小时”。短时高频比长时间耗着有用得多——比如早中晚各玩10分钟数学游戏,比逼着坐1小时更有效。

问题五:遇到难题卡壳怎么办?

先深呼吸,记住这句话:“卡住不是失败,是大脑在升级!”

具体操作分三步:

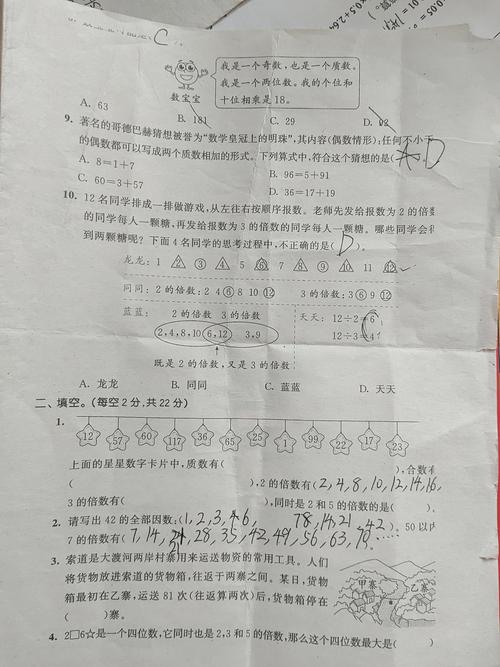

1、拆解问题:比如应用题不会,就让孩子圈出关键词(“原来问题是让我算还剩多少啊…”);

2、倒退法:从答案反推步骤(“如果要得到30,上一步可能需要…”);

3、求助资源:看教材例题、搜短视频讲解(但必须让孩子先自己尝试!)。

个人观点放送

最后说点真心话:数学真不是比谁算得快,它更像一种“思维健身”,在家学数学,最重要的不是刷题量,而是保护孩子的好奇心,见过太多孩子被逼着学奥数,最后连基础题都害怕;也见过家长用对了方法,娃从及格线一路冲到班级前几。

所以啊,别焦虑,别比较。每天进步一点点,哪怕今天只弄懂了一个概念,都值得庆祝,毕竟,数学的终极目标不是分数,而是让孩子学会——“遇到问题,我有办法解决”。

发表评论