好嘞,今天咱们就来唠唠这个初中数学教资到底该怎么学,尤其是科三这块,好多小伙伴一听到"学科知识与教学能力"就开始发怵——数学本来就不简单,还要教别人?别慌,咱一步步拆解!

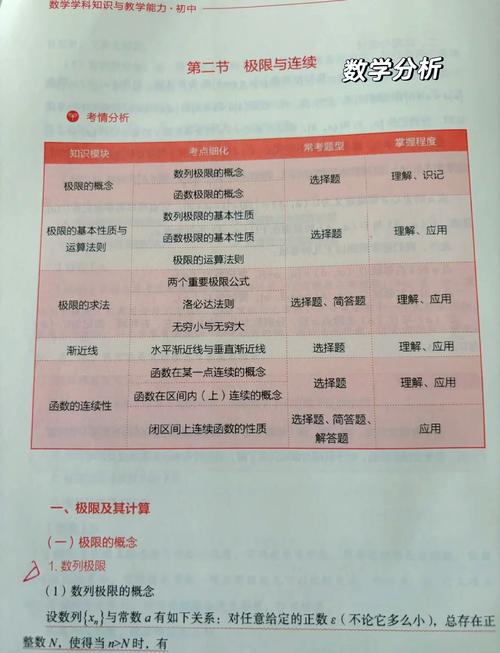

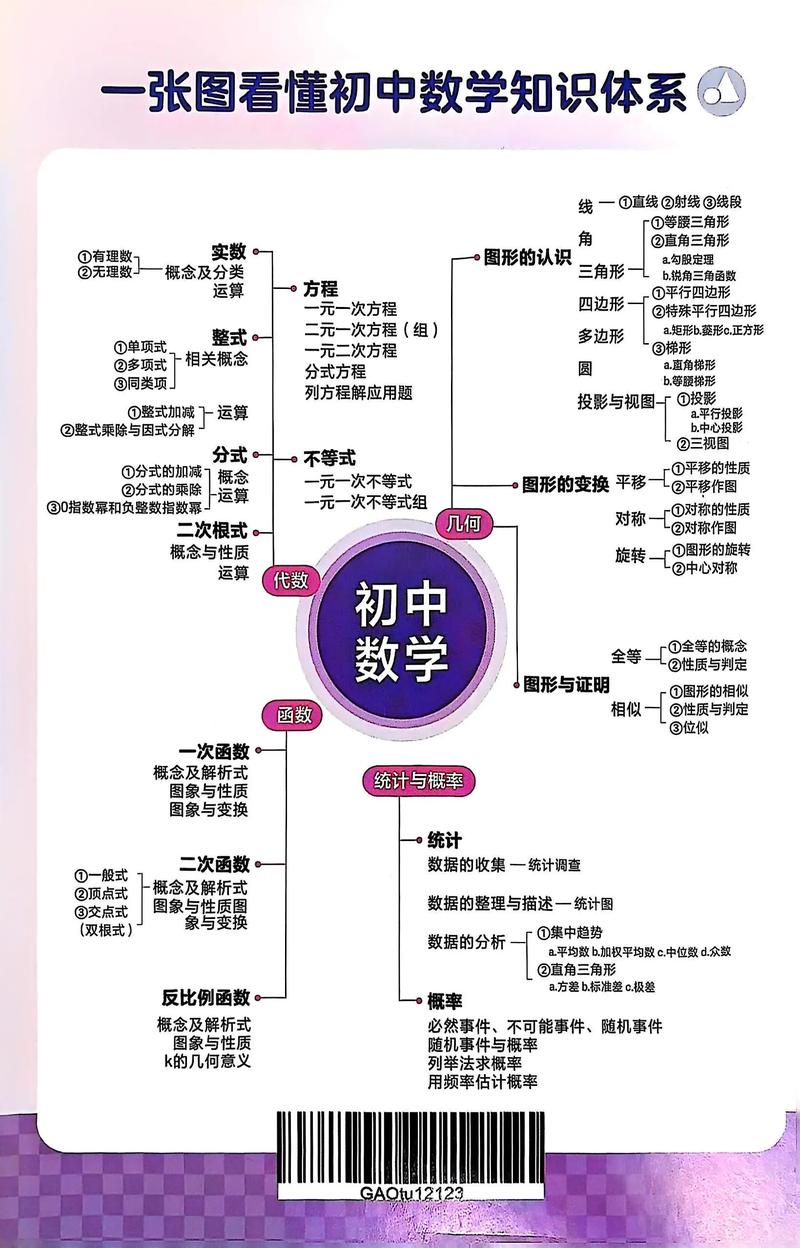

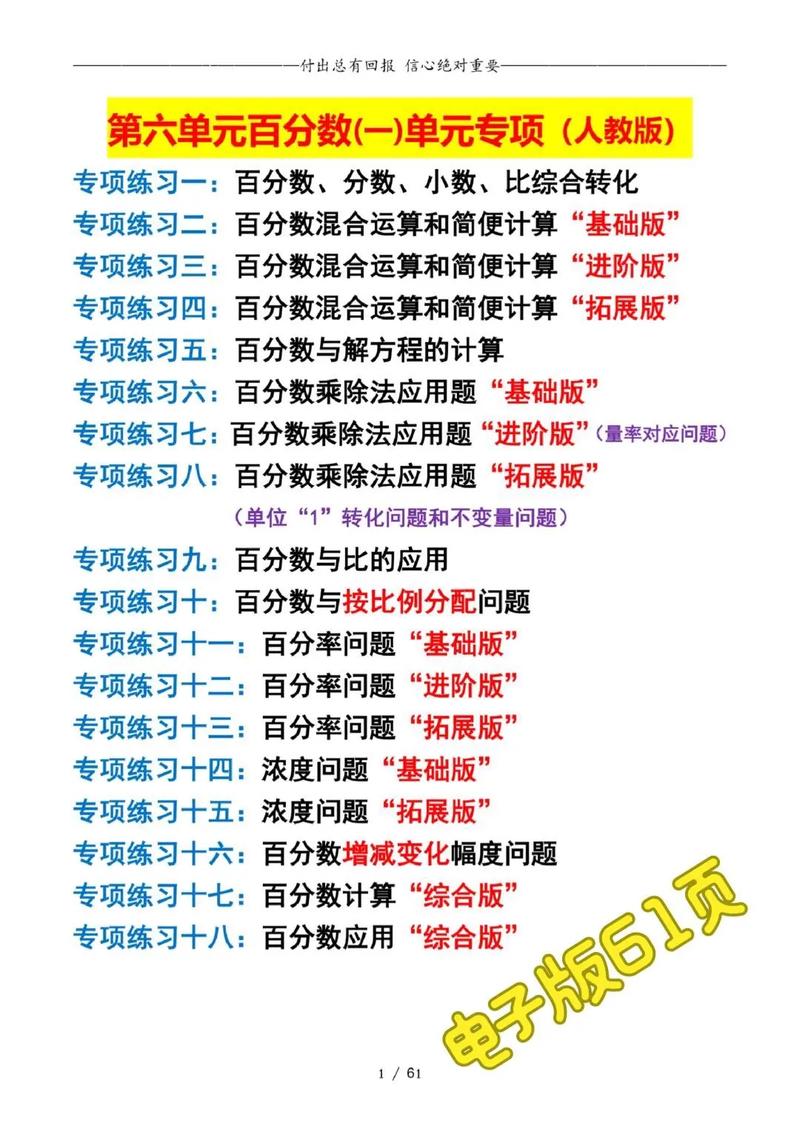

(挠头)先解决最关键的问题:科三到底考啥?其实就两大块嘛!数学专业知识和教学能力,知识点覆盖初中到高中,但重点全在初中内容上,比如函数、几何这些老熟人,每年必考!不过最头疼的还是教案设计,对吧?毕竟咱平时做题行,教别人可是另一回事。

一、先搞明白自己的底子

别急着买教材!先找套真题摸摸底,拿张白纸把近三年真题摊开,统计下各个模块的分数占比,比如去年方程应用题占了27分,几何证明题32分,教学设计40分…这不重点就出来了吗?我当初发现自己的概率统计弱爆了,光这一块就丢了15分,赶紧恶补了半个月。

二、教材到底怎么选

市面上三大机构教材随便挑,但记住别当圣经供着!重点看这几个部分:

- 教学案例分析模板(直接关系到40分大题)

- 课程标准解读(2022新课标改动要特别注意)

- 常见学生错误类型(答辩题最爱考这个)

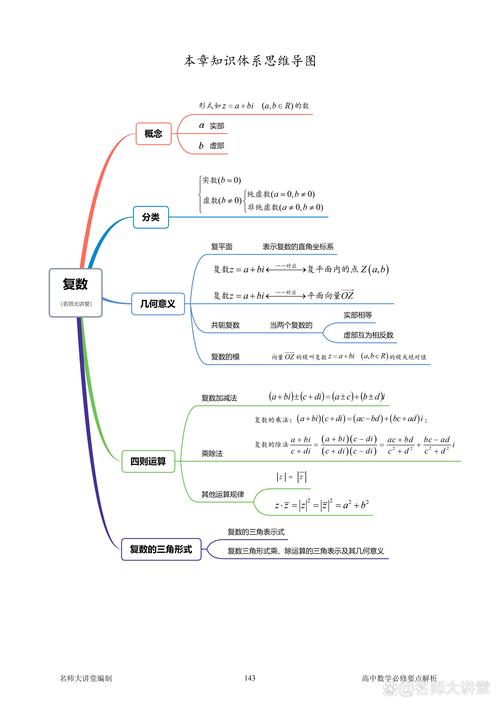

建议自己做个知识框架图,像思维导图那种,把初中数学六大模块(数与代数、图形与几何...)分别列出来,旁边标注历年考频,这样复习时轻重缓急一目了然。

三、教学设计的通关秘籍

这部分可是重头戏!记住这个万能公式:

情境导入→探究活动→例题精讲→变式训练→总结反思

举个真实案例:上次考"勾股定理"教学设计,有位考生用学校扩建花坛的实际问题导入,让学生测量计算,最后引申到古代数学史,这种设计直接拿了38分!

关键要把握三点:

1、学生主体性:别整满堂灌,多设计小组讨论

2、信息技术融合:适当用几何画板做动态演示

3、分层作业设计:基础题+拓展题+实践任务

四、专业知识怎么捡回来

别被"大学数学"吓到,其实主要考的还是初中知识延伸,重点盯这些:

平面几何证明(相似三角形、圆的性质)

函数图像变换(特别是二次函数)

概率与统计(别小看这个,去年考了贝叶斯定理)

有个小窍门:把初中课本课后拓展阅读部分全过一遍,比如人教版八年级下的"黄金分割",去年就出了道10分的应用题。

五、刷题的正确姿势

别傻乎乎地题海战术!要三刷法:

1、第一遍按章节刷,重点标注错题

2、第二遍只刷错题,总结错误类型

3、第三遍模拟考试,严格控制时间

特别注意教学设计题要手写!很多小伙伴平时用电脑打字,考试时写教案手速跟不上,这亏吃得冤枉,建议每周至少手写2篇完整教案,练出手感。

六、面试准备要前置

别等笔试过了才准备面试!平时复习时就要:

- 对着镜子练板书(字迹工整太重要了)

- 录视频看教姿教态(有没有小动作)

- 积累课堂评价语(别只会说"很好,请坐")

有个真实教训:去年有个考生笔试高分,面试时因为全程背对评委写板书,直接挂掉,所以现在复习笔试时,就要注意培养课堂互动意识。

七、时间管理是门学问

建议采用番茄工作法+任务清单组合拳:

- 早上背课标(25分钟专注+5分钟休息)

- 下午做专题突破(函数部分连续3个番茄钟)

- 晚上整理错题本(必须当日事当日毕)

别小看零碎时间!等公交时可以用APP刷小题,我备考时把常见公式录成语音,吃饭时就循环播放,效果意外的好。

说到最后,个人觉得教资考试最忌两点:一是完美主义,二是闭门造车,别总想着把所有知识点都吃透,抓住重点模块突击才是正道,更要多加几个备考群,看看别人怎么整理笔记的,对了,最近发现用不同颜色便签纸分类错题特管用,红色是计算错误,黄色是概念混淆,绿色是解题思路偏差...这样复习时重点突出,效率翻倍。

备考路上肯定会遇到瓶颈期,这时候千万别硬扛,出去跑两圈,看场电影,回来再战,记住啊,教资考试不是比谁聪明,是比谁能坚持到最后,你看去年通过率也就30%左右,但认真准备三个月以上的考生,通过率直接飙到67%!所以嘛,按部就班地来,该是你的证书跑不掉!

发表评论