(开头引入)

哎,你说数学课为什么总有人听不懂?老师讲得挺认真啊,公式也写得工工整整,但学生就是一脸懵,问题到底出在哪儿?关键可能就在老师的“语言组织”上,今天咱们就聊聊,怎么把数学课的话说得更明白,让初中生听了直拍大腿:“原来是这样!”

问题一:数学课的语言,为啥不能太“学术”?

举个例子,你听过老师这样讲课吗?“同学们,今天我们学习二次函数的图像性质,需理解其开口方向、顶点坐标及对称轴的关系……”停!打住!新手老师容易掉进一个坑:把课本上的专业术语直接照搬,学生心里只会想:“二次函数是啥?开口方向是朝哪儿开?顶点的坐标又是什么鬼?”

这时候,换个说法试试:“假设你扔一块石头,它在空中划出的弧线,其实就是一个二次函数的图像,咱们今天要研究这条弧线的最高点(顶点)、左右对称的情况,还有它是‘笑脸’还是‘哭脸’(开口方向)。”你看,是不是瞬间接地气了?

核心技巧:

用生活场景代替术语(对称轴”说成“左右折叠能重合的线”);

比喻永远是好帮手(开口方向像表情包);

每讲一个新概念,先问学生:“这和你们见过的什么东西像?”

问题二:怎么把抽象概念“翻译”成人话?

比如教“勾股定理”,直接说“直角三角形斜边平方等于两直角边平方和”,学生大概率会记混。这时候得拆解成“动作指令”。

举个真实案例:我听过一位老师这么教——“想象你家的长方形桌子,对角拉一根绳子,这绳子的长度怎么算?其实有个偷懒的方法:只要量出桌子的长和宽,套用公式‘长的平方加宽的平方,开根号’就能搞定!”接着让学生分组测桌子,现场算一遍,结果那节课,学生连公式都没背,直接用得很溜。

划重点:

抽象公式 → 具体问题(勾股定理变成量桌子);

先动手,后理论(算完再解释原理);

允许学生犯错(比如算错了,反问:“你觉得问题出在哪儿?”)。

问题三:如何让学生主动“接话”?

你知道吗?一节课里,学生能集中注意力的时间平均只有15分钟,剩下的时间,全靠老师“勾着”他们走,怎么勾?提问的设计特别重要。

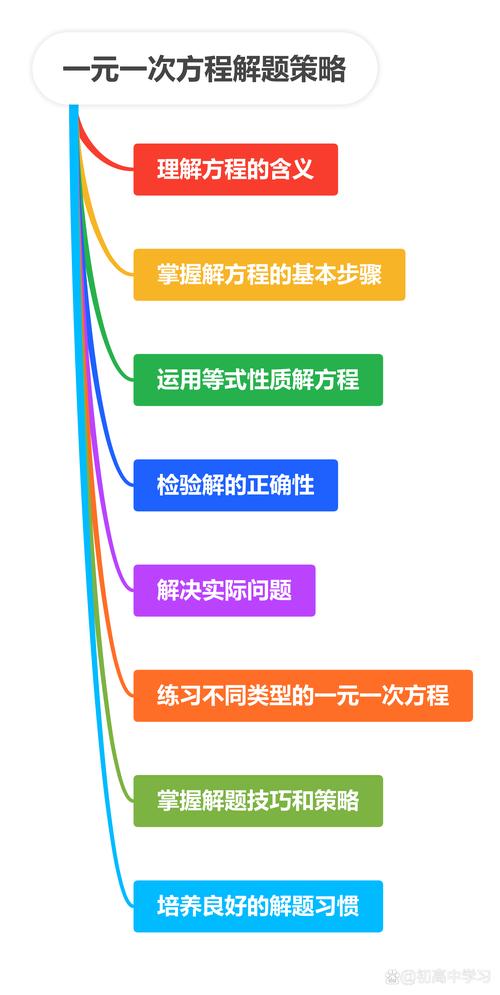

比如讲“一元一次方程”,别问:“这个方程怎么解?”而是问:“如果你有100块钱,买3杯奶茶还剩25块,一杯奶茶多少钱?谁能用方程表示这个问题?”接着再问:“这个方程里的未知数代表什么?咱们要怎么‘扒掉’它的伪装,找到答案?”

互动秘诀:

问题要带场景(奶茶、零花钱都是学生熟悉的);

用“扒掉伪装”这种俏皮话代替“解方程”;

留白3秒,等学生反应(别急着给答案!)。

问题四:怎样避免“自嗨式讲课”?

有些老师讲得激情四射,但台下学生眼神呆滞,问题出在没有实时反馈,比如教“几何证明”,老师一口气写完推导过程,问:“懂了吗?”学生点头如捣蒜,其实心里想的是:“第一步到第二步怎么就跳过去了?”

这时候,得学会“切片法”:把证明过程切成小段,每讲完一步就问:“这里为什么能用全等三角形?有谁发现上一步的线索了吗?”甚至故意写错一步,让学生挑刺:“这儿是不是有问题?谁能当侦探找出来?”

避坑指南:

每3分钟停一次,检查学生反应;

故意犯错,让学生纠正(成就感爆棚);

让同桌互相解释步骤(“听懂的人教没听懂的人”)。

问题五:语言节奏怎么控制才不催眠?

你知道吗?人对语音变化的敏感度远高于内容,如果你用平平的语调讲一整节课,学生不睡着才怪!

试试这个节奏:

1、引入时提高音调(“今天的内容超实用!能帮你算清压岁钱怎么花!”);

2、讲难点时放慢语速(“注意了,这个地方特别容易错……”);

3、穿插小幽默(比如画函数图像时说:“这条线像不像你期末成绩滑坡的曲线?”)。

再举个狠招:突然沉默,比如讲到关键点时突然停下,学生会下意识抬头看:“老师怎么不说话了?我漏掉了什么?”这时候再继续,效果拉满。

个人观点:数学课的语言,得像“导游解说”

我觉得啊,老师上课就像导游带团,游客(学生)第一次来景点(新知识),你得指着路牌(知识点)说:“看这儿!这个公式就像景区的指示牌,能带你找到出口!”遇到陡坡(难点),得提醒:“这儿容易摔,咱们慢点走,抓紧扶手(分步骤)。”最后还要问:“刚才那段路,你们最喜欢哪部分?”(课堂小结)。

没有学不会的学生,只有没讲透的老师,语言组织这事儿,得不断试错、观察学生反应,比如我发现,用“咱们”代替“你们”,学生会觉得老师和自己是一伙的;把“错误”说成“彩蛋”,压力瞬间变小。

好的数学课语言,不是展示老师多厉害,而是让学生觉得:“我也能搞定!” 下次上课前,不妨先问自己:“如果我是学生,听到这段话会懵吗?”调整到“不懵”为止,你就赢了!

发表评论