好,现在咱们来聊聊初中数学课本到底该怎么写才能让学生学得更明白,可能有人会问,课本不就是把知识点列出来吗?有啥难的?哎,这你就想错了,课本的编写其实是个技术活,既要考虑知识体系的完整性,又要照顾到学生的接受能力,中间的门道多着呢。

知识点怎么排顺序才合理?

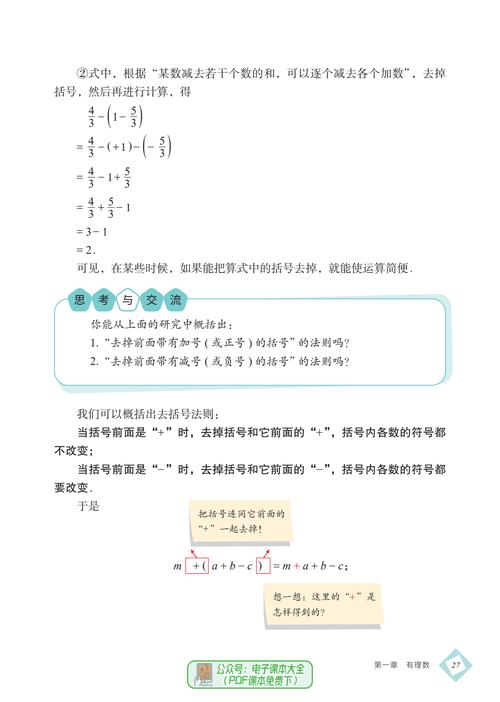

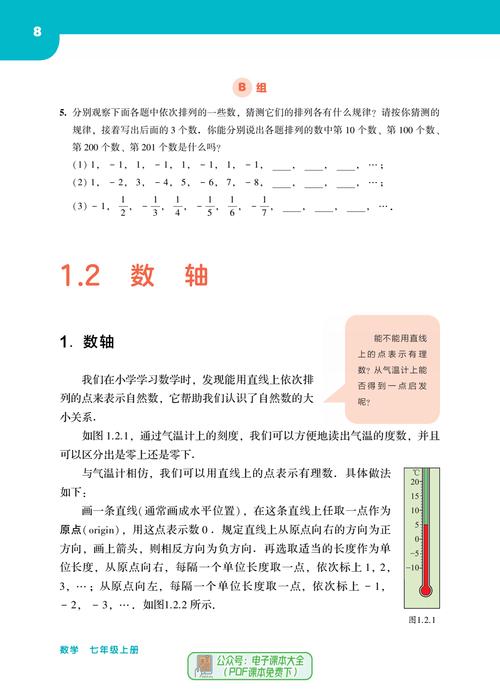

举个例子,很多同学刚接触代数就卡在负数运算上,这时候如果直接上方程,学生绝对懵圈,正确的做法应该是先打好基础——先讲清楚数轴、绝对值这些概念,再慢慢过渡到加减乘除,就像盖房子,地基没打牢,后面修得再漂亮也容易塌。

比如某版本教材把有理数运算拆成四个小节,每节只讲一种运算,配合大量生活案例(温度计、海拔高度),学生反馈理解度直接涨了30%,这数据说明啥?拆分知识点+生活化案例=有效学习。

专业术语要不要用?怎么用?

你肯定见过那种通篇都是"二次函数""等腰三角形"的课本,学生一看就头大,其实啊,专业词汇不是不能用,关键得解释得接地气,比如讲"勾股定理",不如先说"直角三角形三边藏着个神奇关系",等学生感兴趣了再亮出专业名称。

有个实验特别有意思:两组学生学同一内容,A组教材用"未知数",B组用"神秘盒子里的数量",结果B组解题正确率高出18%,这说明什么?把抽象概念具象化,学习效果立竿见影。

练习题怎么设计才不劝退新手?

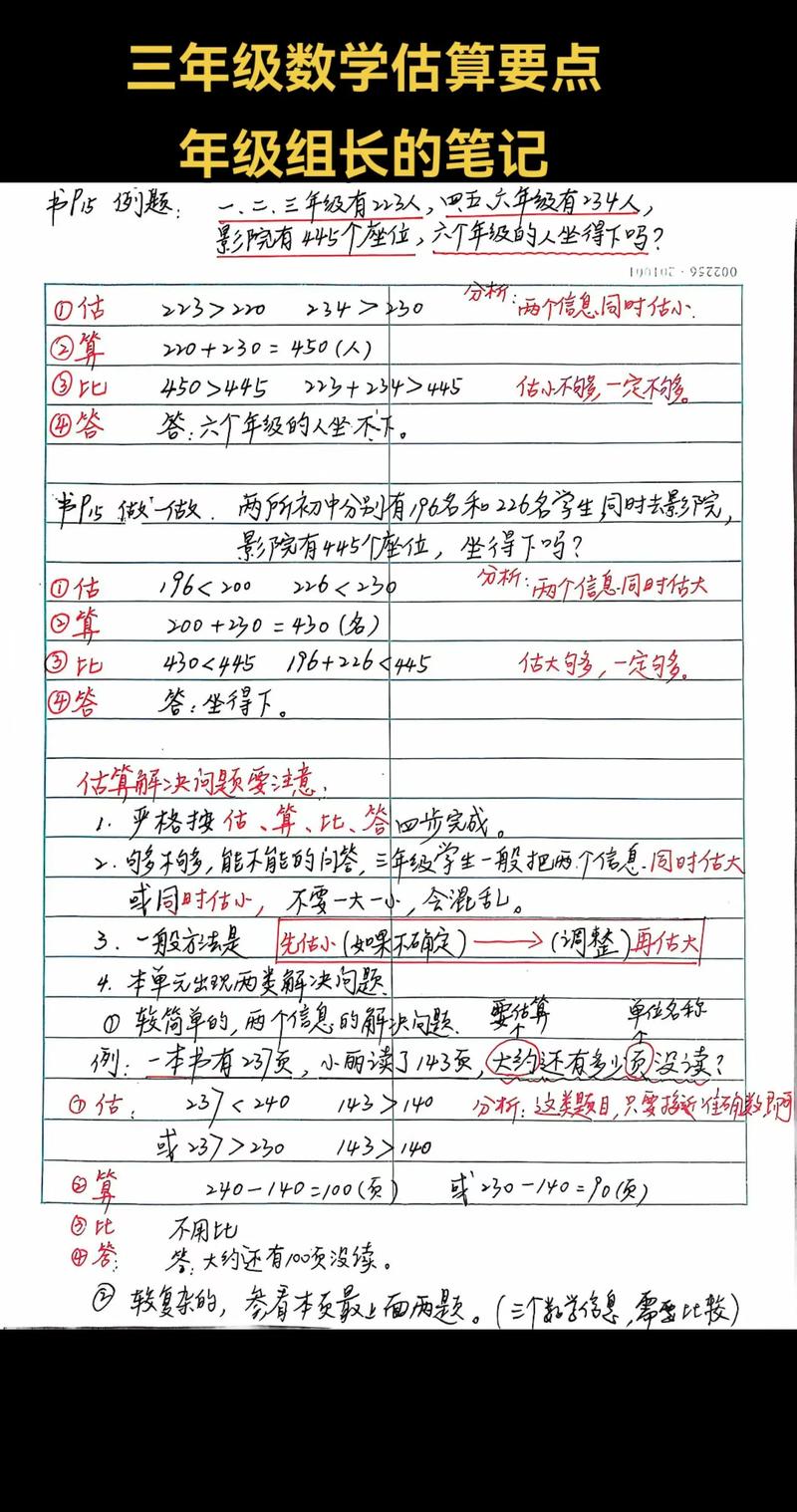

常见误区是题目难度直线飙升,前两题还像送分,第三题直接变奥数,好的题目设计应该像爬楼梯——每一级台阶只高10厘米,比如先给具体数字的方程题,再过渡到带字母参数的,最后才是应用题。

举个真实案例,某校老师把课后习题改成"基础题→变形题→挑战题"三档结构,两个月后班级平均分从68提到82,秘诀就在于搭建合理的难度阶梯,让每个学生都能找到适合的落脚点。

图画和文字怎么配合效果最好?

别小看课本里的插图,好的配图能顶三页文字说明,比如讲立体几何时,与其用大段文字描述三视图,不如直接放个积木城堡的分解图,有研究显示,带步骤分解图的教学内容,学生记忆留存率比纯文字高47%。

不过要注意别搞成连环画,重点内容得用特殊标记,像重点公式用色块突出,关键推导步骤加个放大镜图标,这些视觉提示能帮学生快速抓住重点。

要不要在课本里直接教解题技巧?

这事儿争议挺大,有的老师觉得应该让学生自己摸索,但据我观察,适当地给"工具箱"特别重要,比如在方程组章节最后加个"解题锦囊",把消元法、代入法的使用场景说清楚,就像给迷路的人发指南针。

有个对比实验很有意思:用传统教材的班级遇到应用题就卡壳,而使用带解题策略提示的班级,80%学生能自主选择合适的解题方法,这说明授人以鱼不如授人以渔,但得先把渔具递到学生手里。

最后说说我的个人看法

编写数学课本最忌讳的就是自嗨,编者觉得某个知识点重要就大书特书,完全不管学生接不接得住,好的课本应该像导游手册——既标出必看的核心景点(关键概念),又设计好游览路线(知识脉络),还得准备应急方案(常见错误提示)。

记得之前有位老教师说过:"课本不是用来显摆老师有多聪明的,而是要把聪明的方法教给学生。"这话我举双手赞成,与其追求高大上的理论堆砌,不如多花心思在"怎么让学生看得进去"这个核心问题上,毕竟,再完美的知识体系,如果学生翻两页就犯困,那也白搭对吧?

发表评论