哎,最近刷短视频的时候,是不是经常看到什么“全网疯转的高中数学题”“99%的人都不会做”之类的标题?点进去一看,题目可能就长这样:一个几何图形绕来绕去,或者函数方程写得像外星文,评论区一堆人哀嚎“我数学老师没教过这个啊!”……今天咱们就来聊聊,这些所谓的高中数学网红题到底是个啥?它们为啥能火?更重要的是,新手小白怎么才能看懂甚至自己解决这类题?

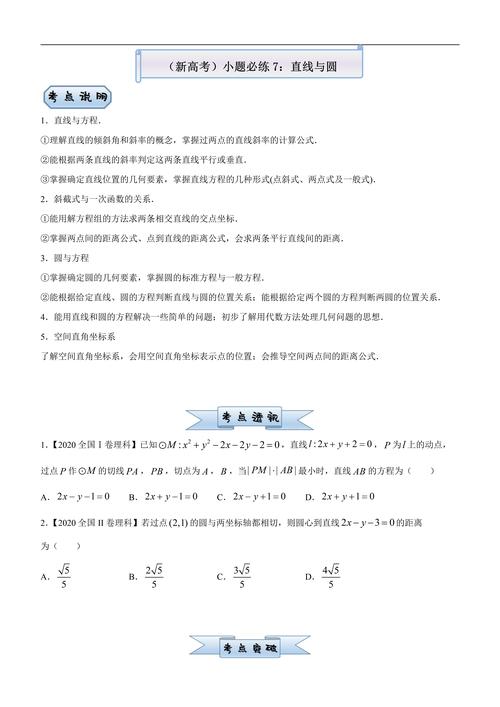

问题一:网红题到底长什么样?它们和普通题有啥区别?

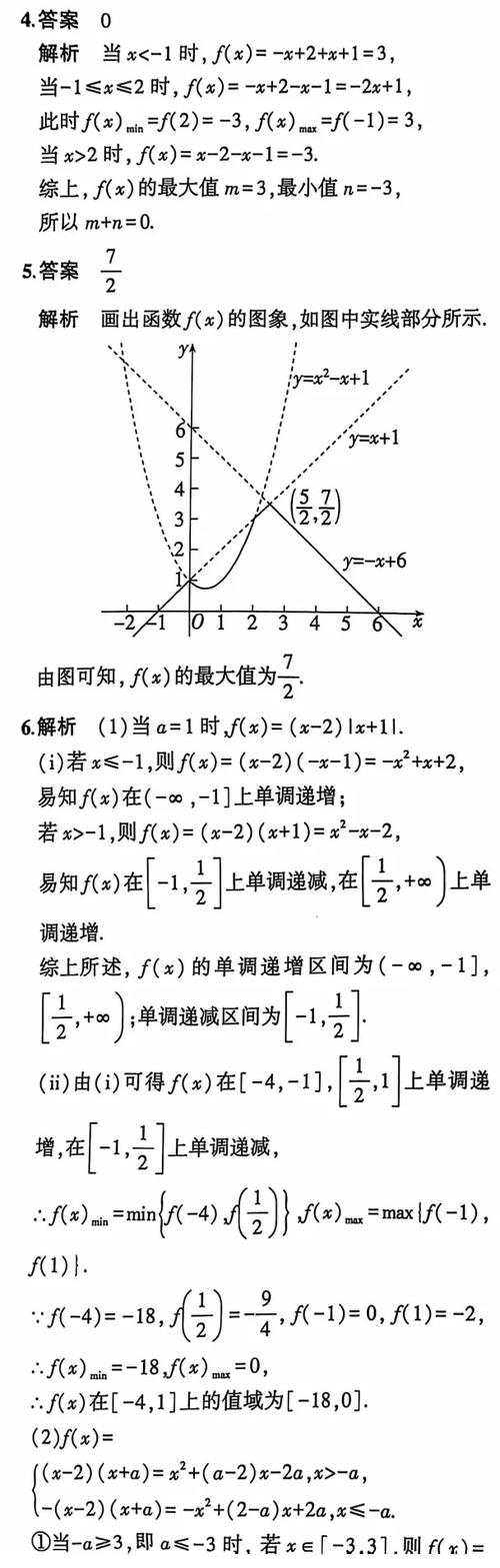

先别急着怕,其实大部分网红题本质上还是课本知识点,只不过包装得更“刺激”一点,举个例子,你可能见过这种题:

> “一个圆内接四边形,对角线互相垂直,边长分别为2、3、4、5,求圆的半径。”

普通题可能会直接问“已知圆内接四边形边长,求半径”,但网红题会加个“对角线垂直”的设定,瞬间让人感觉“哇,好难!”其实啊,这题的关键在于发现对角线垂直的圆内接四边形,面积等于对角线乘积的一半,再结合圆内接四边形面积公式(比如布拉梅斯-费尔马公式),就能解出来。套路藏在细节里,只是题目描述更吸引眼球罢了。

问题二:这些题为啥能火?背后有什么规律?

你可能会想,数学题还能火?还真能!观察一下就会发现,网红题通常有这几个特点:

1、视觉冲击力强:比如复杂的几何图形、颜色鲜艳的图表,或者用动画演示解题过程,吸引人停留。

2、反常识的结论:1+1=3?看懂的都哭了”这类标题党(当然内容可能是代数变形或逻辑陷阱)。

3、挑战性高但解法巧妙:题目看起来难,但解法往往只需要基础知识点+一点点灵感,让人有“原来这么简单!”的爽感。

4、社交传播属性:比如评论区讨论激烈,甚至引发“站队”争论,用向量法还是几何法更简单?”

举个真实案例:前阵子有个“撒尿小童”几何题(题目里的小人图形像布鲁塞尔撒尿小童雕像),全网播放量破千万,其实核心就是相似三角形和勾股定理,但图形设计得有趣,加上“挑战智商”的标签,瞬间引爆流量。

问题三:新手小白遇到网红题,怎么下手?

别慌!记住三个字:拆、套、验。

拆:把题目拆解成已知条件和目标,比如题目说“二次函数图像过三个点,顶点在某直线上”,那就把每个条件写成数学表达式。

套:回忆课本里对应的知识点,二次函数顶点式、待定系数法这些基础工具往往够用。

验:解完后代入原题检查,避免被题目里的“陷阱条件”坑到。

举个具体例子:比如网红题“已知f(x)=x²+2x+3,求f(f(f(x)))的最小值”,这题看着吓人,其实一步步来:

1、先求f(x)的最小值(用顶点公式,得2);

2、发现f(x)≥2,所以f(f(x))=f(y)(y≥2),而f(y)在y≥2时是单调递增的,所以最小值是f(2)=11;

3、同理,f(f(f(x)))的最小值就是f(11)=146。

核心思路就是层层拆解,利用函数的单调性,根本没用到高深技巧。

问题四:哪些知识点最容易成为网红题的重灾区?

根据我刷题的经验,下面这几类题最容易“爆款”:

1、几何证明题:尤其是需要作辅助线的,如何用三种方法证明三角形全等”。

2、函数与方程:涉及嵌套函数、参数范围的讨论,求方程√(x+√x)=2的实根”。

3、排列组合:反直觉的计数问题,三个人排队,甲不在队首的概率是多少?”(答案不是2/3哦,是1/3+1/6=1/2,自己想想为啥)。

4、数列与不等式:递推数列求通项,或者用均值不等式求最值。

举个排列组合的例子:网红题“10个人排队,甲不在队首且乙不在队尾的排法有多少种?”很多人会直接算总排法减去甲在队首或乙在队尾的情况,但这里有重复扣除,正确解法应该是:

总排法10! - 甲在队首的排法9! - 乙在队尾的排法9! + 甲在队首且乙在队尾的排法8! = 10! - 2×9! +8!。

容斥原理的应用,课本里明明讲过,但换个马甲很多人就认不出来了。

问题五:做网红题真的能提高数学成绩吗?

我的观点是:可以,但要有选择地做,网红题就像“数学零食”,吃多了不健康,偶尔吃能提神。

好处:锻炼灵活运用知识的能力,培养面对难题的心态。

风险:如果基础不牢,盲目刷网红题容易陷入“花式技巧”的误区,反而忽略基本功。

举个例子:很多网红题会用“奇技淫巧”快速解题,比如用拉格朗日数乘法求最值(这是大学内容),但对高中生来说,掌握配方法、导数法这些课本工具才是根本,就像做饭,你可以用高级分子料理设备,但先把菜刀和炒锅用熟练更重要。

最后一点个人建议

如果你刚接触高中数学,看到网红题别急着自卑或者崇拜。所有看似炫酷的解法,拆开了都是课本里的知识点,下次再看到“99%的人不会做”的标题,不妨心里默念:“不就是个穿着马甲的基础题嘛,看我用课本大招扒了你的皮!”

解析:这句话简洁明了地概括了高中数学的热点题目类型及其特点。涵盖了……的知识点这一句式清晰地说明了题目的范围和内容;…则通过具体的例子展示了什么是网绛红题的魅力所在。