哎,说到小学数学题里的估算啊,好多家长和学生都挠头,这玩意儿看起来简单,不就是随便猜个数吗?可为啥考试总扣分?今天咱们就来唠唠这个事儿,保证让你听完之后拍大腿:"原来还能这么玩!"

一、估算到底是个啥?为啥老师总让我们先估算一下?

举个现实点的例子啊,比如你妈让你去楼下买瓶酱油,给了你20块钱,货架上标价18块5,这时候你根本不用掏出手机按计算器,心里一算:"18加1块5大概20块,钱应该够用。" 这个过程就是估算啊!说白了就是快速判断答案的大致范围,这个技能在生活里可比精确计算用得还多呢。

有家长要问了:"那考试为啥要考这个?直接算准确答案不香吗?" 你瞅瞅现在的小学课本就知道,现在教育更讲究培养数感,就像打篮球先练球感,学音乐先练乐感,估算就是在培养孩子对数字的直觉反应。

二、估算的三大绝招,总有一款适合你

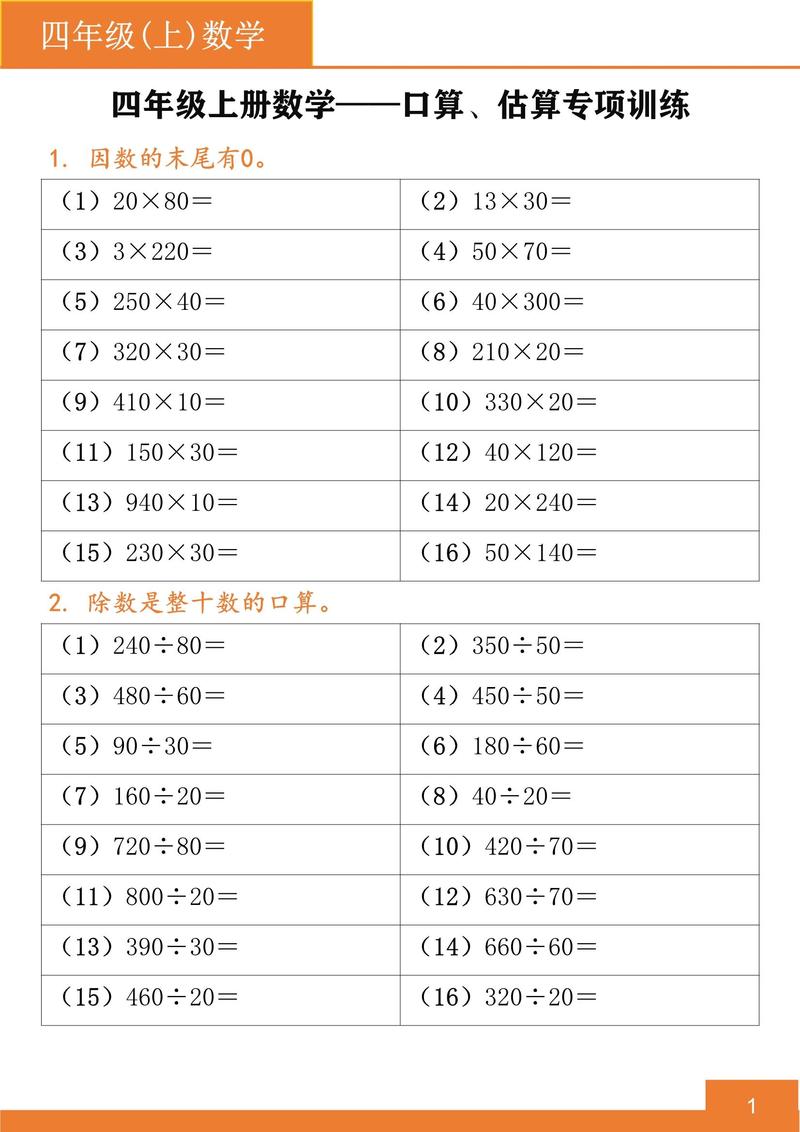

1、四舍五入法(适合整数运算)

比如题目是389+574,这时候把389看成400,574看成600,400+600=1000,虽然实际答案963比1000小点,但至少能确定结果在900-1000之间对吧?

2、拆数法(适合带零头的数)

举个栗子,算798×6,可以把798拆成800-2,先算800×6=4800,再减去2×6=12,最后4788就出来了,这招特别适合心算,比直接算798×6省事多了。

3、找中间数(适合多个数相加)

比如要算97+102+105+99,这四个数都在100左右晃悠,直接取100当基准,四个数相当于-3、+2、+5、-1,总共是+3,所以100×4+3=403,实际计算结果是403,分毫不差!

三、新手最容易掉进去的3个大坑

前几天邻居家小孩考试,有道题让估算303×5,孩子直接算成300×5=1500,结果正确答案是1515,老师说估算结果应该在1500-1550之间,你看,这里就有个细节要注意——估算不是无脑砍尾数,像303这种接近300又超过300的数,应该考虑实际值可能比估算值大。

再比如说,遇到加减混合运算的时候,很多人会分开估算,比如503-198+305,有人估算成500-200+300=600,但其实正确操作应该是先看整体趋势:503减198相当于300多,再加上300多,结果应该在600左右,分开估算容易累积误差,这就要注意整体把握数量级。

还有个小细节特别容易错——单位换算!比如题目说"操场跑道400米,小明跑了3圈半",很多孩子估算的时候直接400×3=1200米,结果正确答案是1400米,这就是没注意到"半圈"的重要性,所以说关键信息要画圈圈标记。

四、生活中处处是估算,这些场景你肯定遇到过

上周我去菜市场,亲眼看见个阿姨跟摊主砍价,西红柿标价3块8一斤,阿姨张口就说:"10块钱3斤卖不卖?" 摊主还没反应过来,阿姨又补了句:"3斤也就11块4,我给你10块大家都省事对不对?" 你看看,这就是活生生的估算案例啊!

再说个高科技点的,现在手机地图都有预估到达时间,它可不是随便猜的,比如显示"15分钟到达",其实是根据实时路况,把每个路段的行驶时间估算后相加,这里用到的就是分段估算再整合的思维,跟做数学题一模一样。

五、个人观点时间

其实现在很多家长对估算有误解,觉得这是偷懒的做法,但据我观察,班上数学好的孩子,反而特别擅长估算,他们做题时都会先扫一眼题目,用5秒快速判断答案范围,这样就算后面计算错了,也能马上发现不对劲。

有研究表明,坚持做估算训练的学生,三个月后心算速度能提升40%左右,这不是说估算能代替精确计算,而是两者就像自行车的两个轮子,少了哪个都跑不快,下次辅导孩子作业时,不妨试试这招:先把计算器藏起来,让他们对着题目"蒙"个答案,你会惊讶地发现,孩子的数感进步速度超乎想象。

说到底,估算教给我们的不仅是数学技巧,更是种生活智慧——在信息不全时快速做出合理判断,就像老话说的"差不多先生"未必是贬义词,关键得知道什么时候可以"差不多",什么时候必须"差不得",这其中的分寸把握,才是数学教育真正想传达给孩子们的东西啊!

发表评论