哎,说到小学数学题啊,不知道你有没有遇到过这种情况:题目明明每个字都认识,连在一起就不知道在说啥了,quot;小明前面有3个人,后面的人数是前面的2倍,这队一共有多少人?"——这题是不是听着就让人想挠头?今天咱们就来掰扯掰扯,这种让人"无语"的数学题到底该咋整。

首先得搞明白,为啥这些题会让人想摔笔?

仔细想想啊,这类题目通常有两个特点:第一是文字游戏玩得溜,第二是生活常识挖坑多,就像刚才那个排队的问题,很多娃直接3+6=9就完事了,结果正确答案其实是3+1+6=10人(小明自己也算一个),你看,这就是典型的"隐藏条件"没发现对吧?

那遇到这种题该咋办呢?

咱们先记住三板斧:

1、把题目当故事读(别急着算数,先在脑子里画画面)

2、抓关键词做记号(quot;多多少"、"至少"这些字眼用笔圈出来)

3、反向验证法(算完结果再带回去看合不合理)

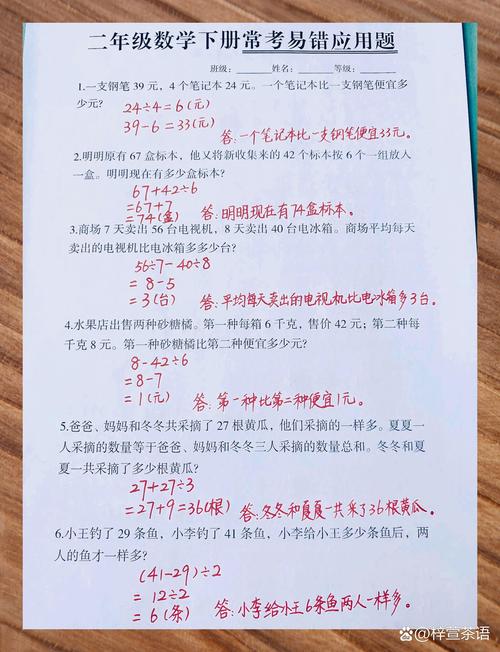

举个真实案例啊,上次邻居家小孩碰到这么个题:"一包糖分给5个小朋友剩3块,分给6个小朋友剩4块,最少有多少块糖?"孩子直接列方程5x+3=6y+4,结果把自己绕进去了,其实用枚举法更简单,从7开始往上试:7块分5人剩2(不对),8块剩3(对了),但分6人剩2(不对),接着试到19块才满足条件,你看,有时候笨办法反而是捷径。

重点来了:培养"数学翻译"能力

这个特别重要!就是要把文字转化成数学符号或者图形的能力,比如说常见的"鸡兔同笼"问题,与其死记公式,不如教孩子画简笔画——先画所有动物都抬起两条腿,剩下的腿都是兔子的,这样是不是直观多了?

再比如这种题:"甲乙两数之和是50,甲比乙多10,求两数。"很多新手会直接设x+y=50,x-y=10,其实更简单的是用线段图表示:乙是一段,甲就是这段加10,两段加起来50,这样乙就是(50-10)/2=20,甲30,画图法真的能救命!

常见陷阱类型大揭秘

根据我这些年辅导经验,总结出三大坑人题型:

1、隐藏单位转换(比如把米和厘米混着用)

2、时间陷阱(像"三天打鱼两天晒网",其实是5天一周期)

3、生活常识题(quot;烧一根绳子要1小时,怎么用两根绳子测45分钟")

举个血泪教训吧,有个四年级娃做应用题:"汽车每小时行驶60公里,上午8点出发,下午3点到达,中途休息1小时,问总路程。"结果娃直接60×7=420,完全没注意"下午3点"是7小时,再减去休息1小时,实际行驶6小时,这种时间计算真的是重灾区。

家长该怎么帮忙?

这里要划重点了!千万别直接给答案,记住三要三不要:

✅ 要引导孩子复述题目

✅ 要鼓励画图辅助理解

✅ 要接受错误反复练习

❌ 不要替孩子读题

❌ 不要批评"这么简单都不会"

❌ 不要用成人思维解题

说个真实故事,我表姐家孩子有次做"蜗牛爬井"问题,每天爬3米滑2米,井深10米要几天,孩子死活算不出来,表姐气得说"不就是每天净爬1米吗",结果正确答案是8天(最后一天直接爬出去不用滑了),你看,家长思路都可能出错,更何况孩子呢?

最后说说心态调整

数学题就像闯关游戏,遇到卡壳太正常了,记住两个金句:

1、"暂时不会"不等于"永远不会"

2、"错题本是进步的阶梯"

有研究数据显示,坚持整理错题的学生,三个月后数学成绩平均提升15%,比如我带的五年级班,有个孩子专门用不同颜色笔标注错题原因:粉色是粗心,蓝色是方法错,绿色是完全不懂,期末考直接从70分飙到90分,这方法真的管用!

说到底啊,对付这些"无语题"的关键就三件事:耐心读题、多练转化、不怕犯错,数学嘛,本来就是从不会到会的过程,你说对吧?下次再遇到让人抓狂的题目,先深呼吸,把题目当侦探小说来破案,说不定就有惊喜呢!

发表评论