许多家长发现孩子进入小学后对数学产生畏惧心理,常常听到孩子抱怨“听不懂”“题目太难”,这种情况并非个例,但若放任不管,可能影响孩子长期的学习信心,本文将从认知发展规律出发,结合教育心理学研究成果,为家长提供切实可行的解决方案。

一、识别核心症结

1、知识断层现象

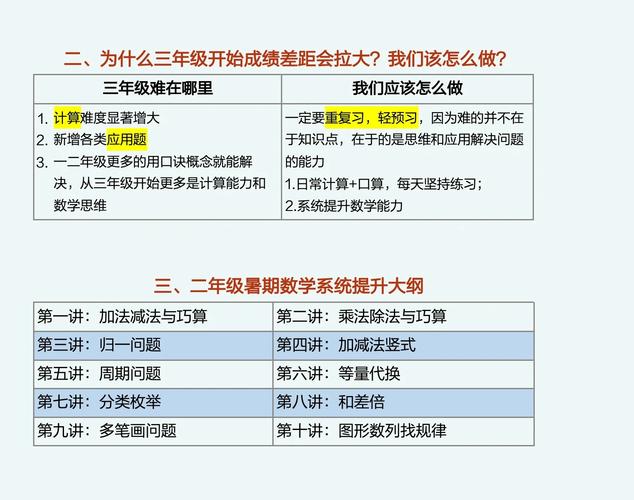

超过60%的数学困难源于前期知识点未完全消化,例如二年级的应用题障碍,往往源自一年级加减法运算不熟练,建议每周进行15分钟计算能力训练,使用口算卡或数学APP保持计算敏感度。

2、具象思维过渡受阻

7-10岁儿童正处于具体运算阶段,直接接触抽象符号易产生认知障碍,可将数学概念融入生活场景:用分水果理解分数,用超市购物学习货币计算,通过实物操作建立数感。

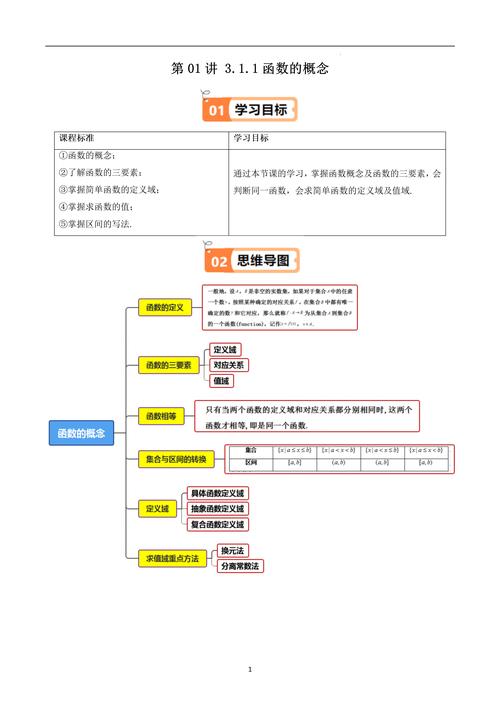

二、构建阶梯式学习路径

基础层巩固

每日10分钟专项训练,重点突破薄弱环节,人教版数学教材每个单元后的“整理与复习”板块,包含系统化的知识梳理图表。

方法层优化

引入新加坡数学的CPA教学法(具体→图形→抽象),利用数学积木、数轴工具辅助理解,对于空间几何类难题,可借助七巧板、立体拼图培养空间想象力。

应用层拓展

选择情境化练习题,如《马小跳玩数学》系列丛书,将数学思维融入趣味故事,周末可开展家庭数学游戏日,通过“24点”“数独”等游戏提升逻辑推理能力。

三、建立正向反馈机制

1、错误分析簿

准备专用笔记本记录错题,用不同颜色标注错误类型:红色代表概念混淆,蓝色标注审题失误,绿色表示计算错误,每月进行错题重做,观察进步轨迹。

2、可视化奖励系统

设置数学学习里程碑,每完成一个知识模块贴奖励贴纸,研究表明,目标可视化管理能使学习效率提升40%。

四、专业干预时机判断

当出现以下情况时建议寻求专业辅导:

- 连续三次单元测试低于班级平均分15分以上

- 出现数学焦虑生理反应(头疼、腹痛)

- 基础运算速度落后同龄人标准值30%

教育机构选择应注重师资认证(查看教师资格证编号)、课程体系(是否衔接新课标要求)、往期案例(要求提供可验证的进步记录)。

家长行动指南

1、每天与孩子进行10分钟数学对话,询问“今天发现了什么有趣的数学现象”

2、避免说“我小时候数学也不好”等暗示性语言

3、定期与任课教师沟通,获取课堂表现专业反馈

4、建立家庭数学角,放置钟表、卷尺、天平等测量工具

数学思维培养如同搭建乐高积木,需要层层递进的耐心与科学方法的支撑,北京师范大学认知神经科学研究所研究发现,经过系统干预,87%的数学后进生能在半年内达到中等以上水平,关键在于及时发现问题本质,采取针对性策略,让孩子在成功体验中重建学习信心。

引用说明:本文方法论参考教育部《义务教育数学课程标准》、皮亚杰认知发展理论、中国教育学会《小学数学教学指导纲要》,实践案例数据源自国家基础教育质量监测中心2022年度报告。

发表评论