找出问题根源

许多家长发现孩子数学成绩不理想时,往往会直接增加练习题量,但这种方法可能治标不治本。小学数学的核心问题通常集中在三个方面:

1、基础知识薄弱:低年级的计算能力(如加减乘除)未过关,影响后续应用题和几何学习。

2、逻辑思维欠缺:读题时抓不住关键信息,无法建立解题步骤的连贯性。

3、学习兴趣不足:孩子对数学有畏难情绪,导致学习效率低下。

建议:

- 通过日常作业或单元测试卷,定位孩子常错的题型类别。

- 与老师沟通,了解孩子在课堂上的理解能力和专注度。

第二步:分阶段巩固基础

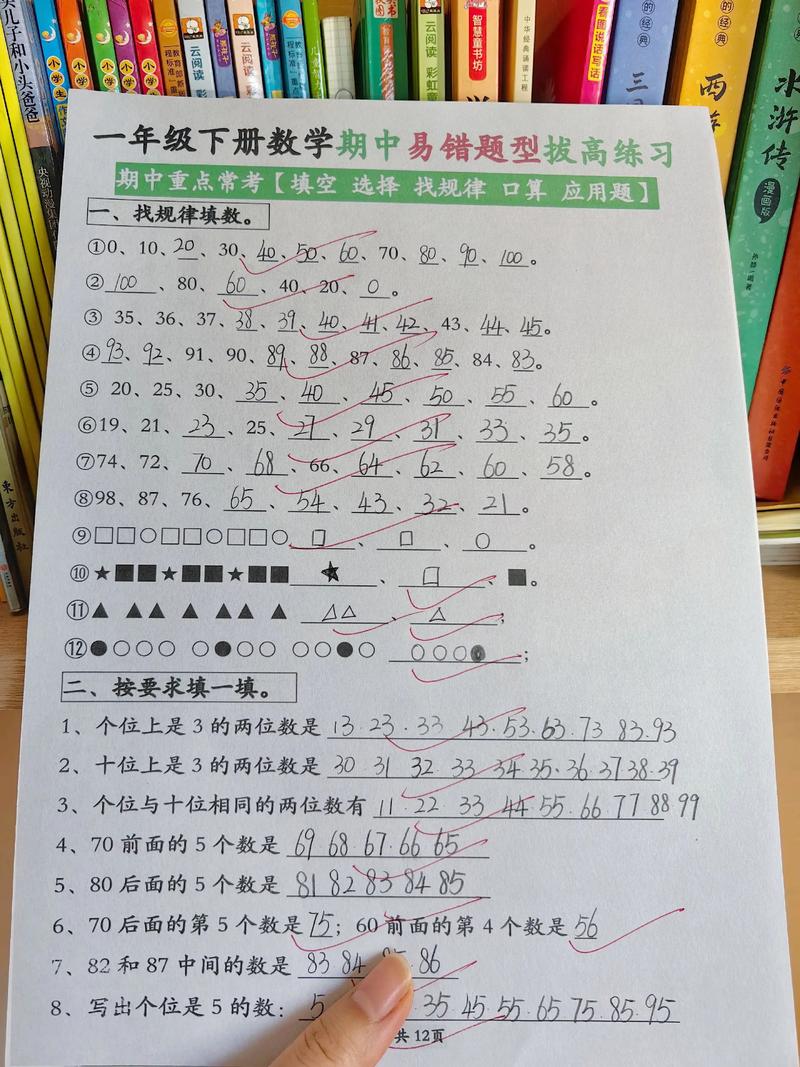

数学知识具有强连贯性,若前期基础不牢,后续学习会越来越吃力,以下是分年级段的补救重点:

1-3年级:强化口算、竖式计算,培养数感(如数的分解、倍数关系)。

→ 每天练习10分钟口算,使用实物(如积木、水果)辅助理解抽象概念。

4-6年级:重点突破分数、小数、应用题中的数量关系分析。

→ 通过画线段图、表格整理题目条件,将复杂问题拆解为小步骤。

案例:

某小学五年级学生因分数运算混淆,导致应用题频繁出错,家长通过“分数与圆饼图结合”的练习方式,帮助孩子直观理解分子、分母的意义,2个月内正确率提升40%。

第三步:培养数学思维习惯

数学成绩的提升不能仅依赖刷题,关键在于思维模式的建立:

1、读题习惯:用笔圈出题目中的关键词(如“一共”“剩余”“比例”),避免粗心失误。

2、错题整理:建立专属错题本,按“错误原因+正确解法+同类题强化”分类总结。

3、生活化应用:购物时让孩子计算折扣价格,旅行时规划时间与路程,增强数学实用性认知。

权威研究支持:

教育部《义务教育数学课程标准》指出,小学阶段需通过“问题情境创设”帮助学生建立数学与现实生活的联系,从而提升逻辑推理能力。

第四步:激发学习内驱力

孩子对数学的抵触心理往往源于挫败感,家长需避免以下行为:

- ❌ 过度强调分数排名,忽视进步过程。

- ❌ 用“别人家的孩子”做对比,打击自信心。

正向激励方法:

- 设立短期目标(如“本周掌握乘法分配律”),达成后给予非物质奖励(如一次家庭游戏时间)。

- 选择趣味数学读物或益智类APP(如“数独”“逻辑谜题”),让孩子感受数学的趣味性。

第五步:必要时寻求专业帮助

若孩子基础过于薄弱或存在严重畏难情绪,可考虑以下资源:

校内资源:利用课后辅导时间,针对薄弱点请老师单独讲解。

专项课程:选择注重思维培养的线上/线下课程(如“数学思维训练营”)。

工具辅助:使用可视化教具(如几何模型、数学积木)降低理解门槛。

最后提醒家长:

小学数学差距的补救需要耐心,通常3-6个月可见明显效果,关键是通过科学方法重建孩子的信心,避免盲目刷题或施加压力,定期与孩子复盘学习进展,调整策略,才能实现长期稳定提升。

引用说明:

本文方法参考教育部《中国义务教育质量监测报告》、北师大出版社《小学数学思维训练指南》,并结合一线教师教学案例总结。

发表评论