正视现状,找到起点

许多人在离开校园多年后想要重新学习初中数学时,往往陷入两种极端:要么低估难度,认为“随便看看就能捡起来”;要么高估遗忘程度,觉得“完全无从下手”,这两种心态都可能阻碍学习进程。

建议先通过“自我诊断”确定当前水平:

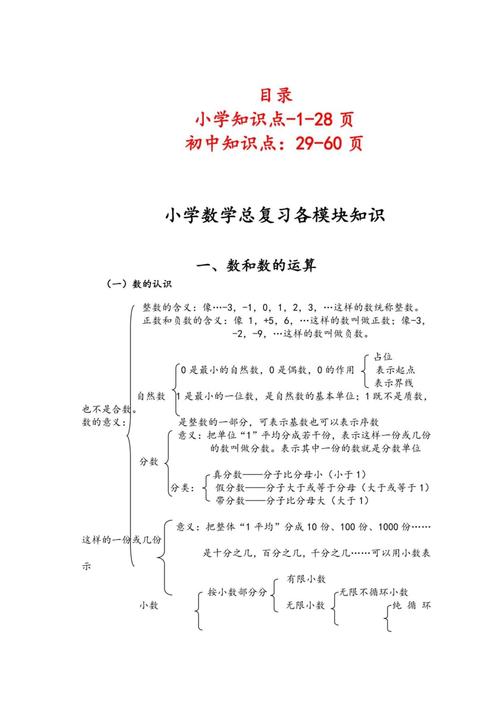

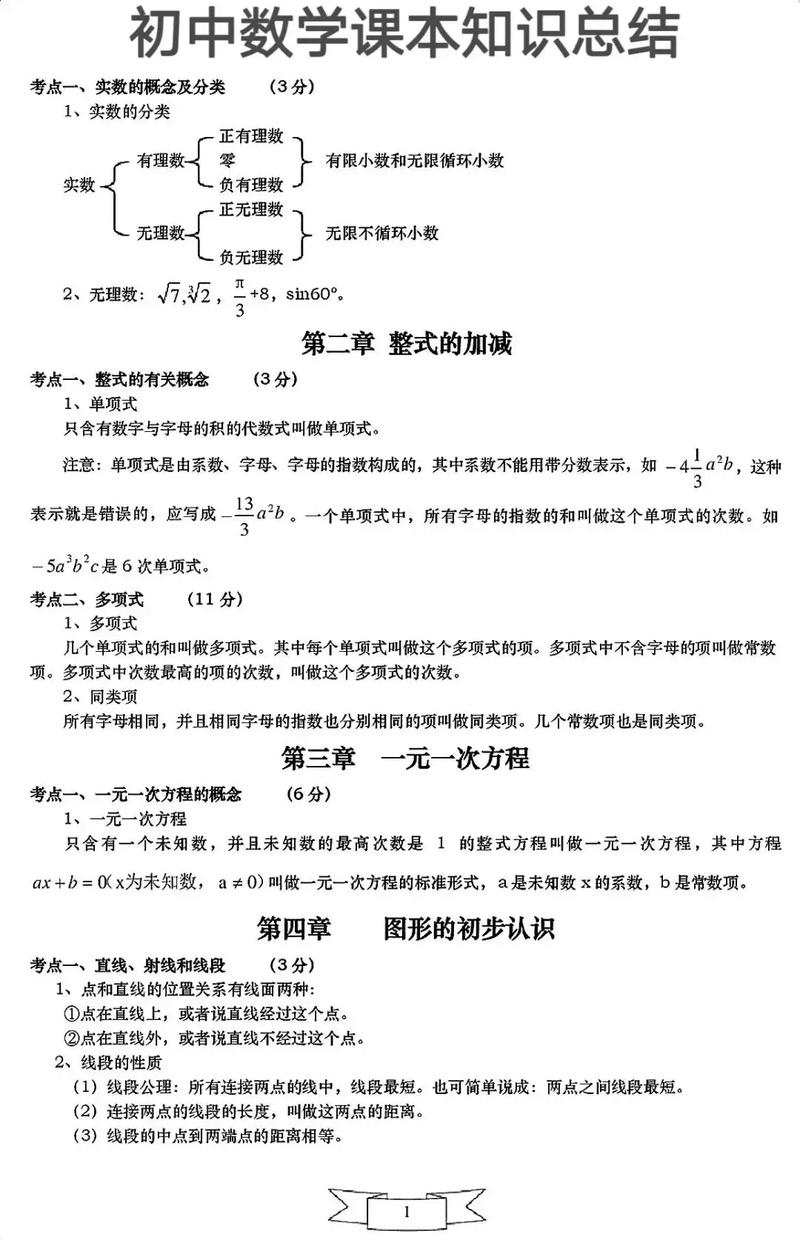

1、回顾课本目录:人教版或北师大版初中数学教材的目录是系统化的知识框架,浏览目录后标记出完全陌生、模糊或熟悉的内容。

2、做基础测试题:选择综合性较强的题目(例如中考真题的前10题),限时完成并批改,明确薄弱环节。

3、记录问题清单:将卡壳的知识点(如因式分解、函数图像等)整理成表格,作为后续学习的重点目标。

第二步:建立可持续的学习节奏

成年人的学习时间通常碎片化,但数学需要逻辑连贯性,以下是兼顾效率与深度的方案:

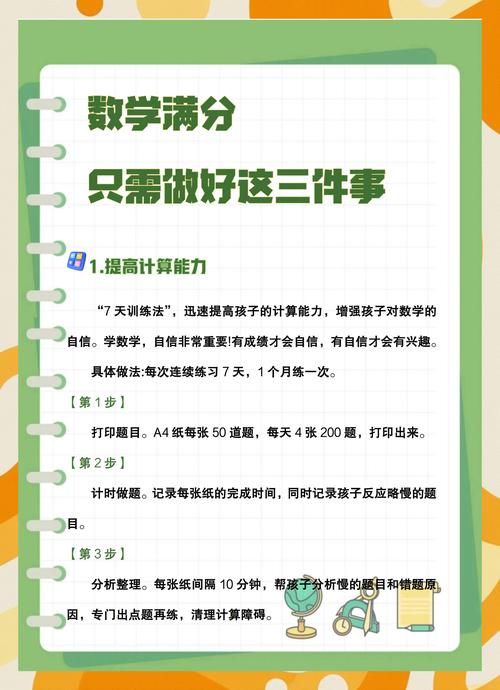

✅每日15分钟“微学习”:

- 早晨通勤时用APP(如“洋葱学院”)观看5分钟动画讲解;

- 午休时完成2-3道针对性练习题;

- 晚上用10分钟整理错题,标注错误原因(计算失误/概念混淆/方法错误)。

✅周末2小时“沉浸式学习”:

- 按专题(如几何证明、代数运算)系统梳理知识点;

- 尝试用思维导图串联概念(例:从“一元一次方程”延伸到“实际应用题”)。

第三步:选择适配资源,避免信息过载

*“资料存了=学了”是成年人学习的常见误区。推荐三类高效工具

1、权威教材:优先使用教育部审定版本的初中数学课本,知识结构清晰且例题经典。

2、互动平台:

可汗学院中文版(免费):分步骤视频讲解+即时练习题;

猿辅导-专题课(付费):针对重难点(如二次函数)的深度解析。

3、工具辅助:

Desmos图形计算器:可视化理解函数与几何;

Anki记忆卡:自定义公式卡、易错题卡,利用间隔重复算法巩固记忆。

第四步:用“输出”倒逼“输入”

研究表明,教授他人能提升知识留存率达90%,即使没有教学对象,也可通过以下方式实践:

写解题日记:记录当天学习内容的思考过程,“今天用配方法解方程时,为什么第一步要移常数项?”

录制1分钟讲题视频:用手机对着白纸讲解一道题的思路,回看时检查表述是否逻辑自洽。

参与线上问答社区(如知乎“初中数学”话题),尝试解答他人提问,暴露认知盲区。

第五步:关联现实,让数学“有用”

脱离应用场景的学习容易枯燥,尝试将数学融入生活:

理财计算:用百分比知识比较银行利率,用统计图分析家庭开支;

游戏化学习:玩“数独”锻炼逻辑思维,用“24点”提升运算速度;

项目实践:测量房间尺寸后计算装修材料用量,用坐标系规划庭院植物种植位置。

跨越心理障碍的3个技巧

1、接受“卡壳”正常化:即使数学家也会在简单问题上犯错,重点是通过错误定位问题。

2、设定“最小目标”:本周彻底弄懂绝对值化简”,完成即自我奖励。

3、加入学习社群:寻找同样在“重启数学”的伙伴,每周线上讨论一次,减少孤独感。

重新学习初中数学不是“弥补遗憾”,而是构建理性思维框架的过程,关键不在于速度,而在于通过系统化策略,让数学真正成为解决问题的工具,正如教育家波利亚所言:“数学的终极目标,是教会人们如何思考。”

引用说明

- 人教版初中数学教材(教育部审定)

- 可汗学院学习效果研究(2021年教育技术白皮书)

- 波利亚《怎样解题》方法论

- 北师大版课标解读(2022年版义务教育数学课程标准)

发表评论