面对错题,是成长的契机

许多家长和孩子对数学错题感到焦虑,认为“做错题=能力不足”,但这种认知恰恰掩盖了错题的价值,小学数学的错题是学习过程中最真实的反馈,它像一面镜子,照出知识漏洞和思维盲区,关键在于如何正确看待错题,并通过科学方法将其转化为进步的动力。

一、错题为何反复出现?先找根本原因

1、基础知识不牢固

小学数学知识点环环相扣,乘法口诀不熟练”会导致两位数乘除错误,“单位换算规则模糊”可能让应用题全盘皆错,建议:回归课本,用思维导图梳理知识点关联,每周针对性巩固薄弱环节。

2、审题习惯未养成

低年级学生常因漏看“多”“少”“倍”等关键词而列错算式;高年级则容易忽略隐藏条件(如几何题中的“等边”“垂直”),对策:用荧光笔圈画题目核心信息,培养逐句分析的阅读习惯。

3、思维定式干扰

例如看到“平均分”就机械用除法,却忽略实际情境是否需要“进一法”或“去尾法”(如分装物品必须保留整数),家长可通过生活场景提问(如“10人坐车,每车限载4人,需要几辆车?”),帮助孩子打破惯性思维。

二、四步高效处理法:让错题成为提分利器

第一步:分类记录,拒绝无效抄写

准备活页错题本,按“计算错误”“概念混淆”“解题方法错误”“粗心失误”四类整理,每道题下方留空白,用于后续补充同类题型和变式练习。

第二步:深度剖析,追问“为什么”

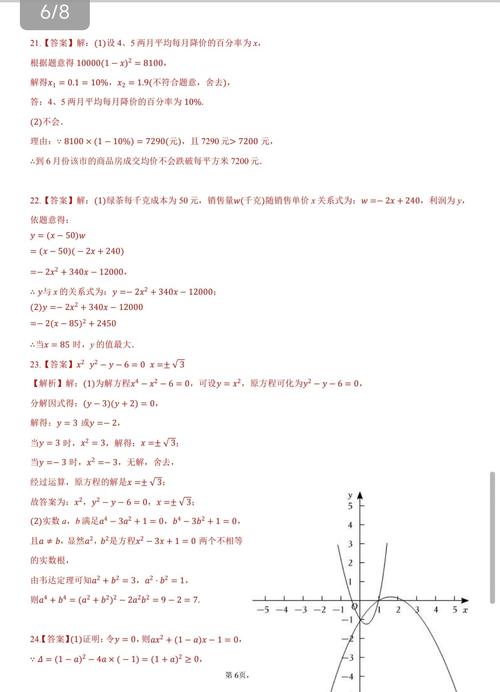

- 错题:3.5+2.5=5.0(正确答案应为6.0)

- 分析:孩子是否混淆了小数点对齐规则?是否未理解“满十进一”原理?

第三步:举一反三,设计变式训练

针对“24÷(4+2)=24÷4+24÷2=6+12=18”这类分配律误用,可设计对比练习:

- 变式1:24÷(4×2)

- 变式2:(24+12)÷4

通过对比强化“除法分配律”的适用条件。

第四步:定期回溯,建立“错题淘汰机制”

每周重做当周错题,连续两次做对则标记“已掌握”;每月汇总高频错题类型,集中突破(如几何题常错可专项练习图形剪切、旋转等题型)。

**三、家长和老师的协同策略

家长角色:

- 避免指责,用“成长型话术”沟通

错误示范:“这么简单的题都能错?”

正向引导:“这道题有点挑战性,我们一起看看哪里可以改进?”

- 善用“费曼学习法”

让孩子当小老师讲解错题,家长扮演“提问者”:“这一步为什么要用乘法?如果换成减法会怎样?”

教师建议:

- 课堂引入“错题诊断课”

匿名展示典型错题,引导学生集体讨论纠错,培养批判性思维。

- 设计分层练习

根据错题率为学生定制练习包:基础薄弱者侧重概念辨析,方法错误者加强变式训练。

四、警惕“隐性失分”:心态与习惯更重要

避免“橡皮依赖症”

低年级学生频繁使用橡皮擦易分散注意力,建议初期用铅笔写草稿,确认无误后再誊写答案。

考试后不做“马后炮”

与其纠结“本来应该得多少分”,不如用“错题分析表”统计失分类型,制定改进计划。

建立“积极归因”思维

把错误归因于“暂时的方法问题”而非“能力不足”,“这次单位换算出错,是因为练习不够,下周我要每天做5道换算题!”

参考文献

1、教育部《义务教育数学课程标准(2022年版)》中“问题解决能力培养”指导建议

2、郑立平. (2019). 《小学数学错题诊断与教学对策》. 华东师范大学出版社

3、美国数学教师协会(NCTM)研究报告《通过错误分析提升数学思维》(2021)

发表评论