数学作为初中阶段的核心学科,培养的不仅是计算能力,更是逻辑思维与问题解决能力,许多学生面对数学时容易产生畏难情绪,但只要掌握科学的方法,就能化繁为简,逐步突破,以下从知识体系、学习策略与心理建设三方面展开,提供可落地的建议。

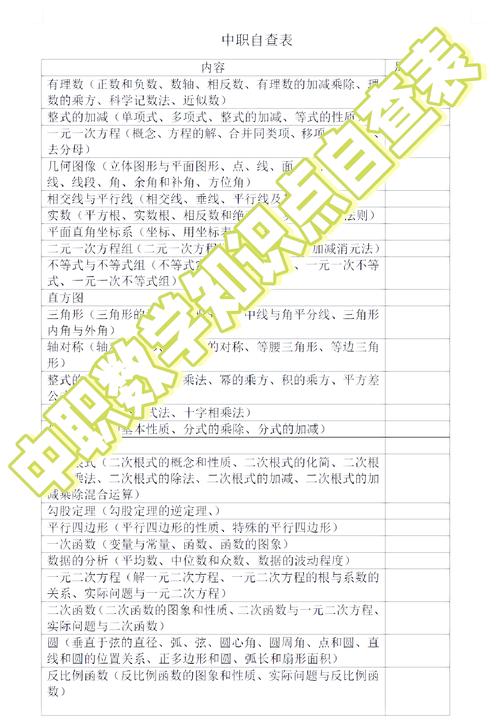

**一、搭建清晰的知识框架

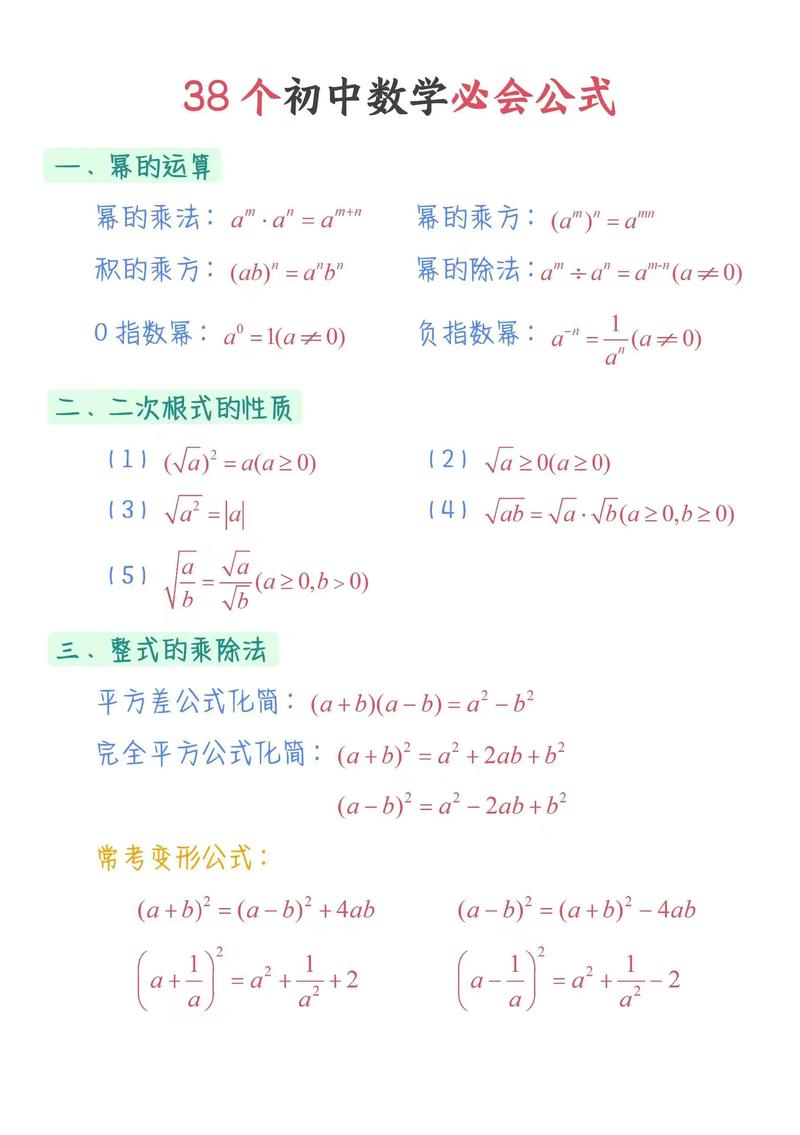

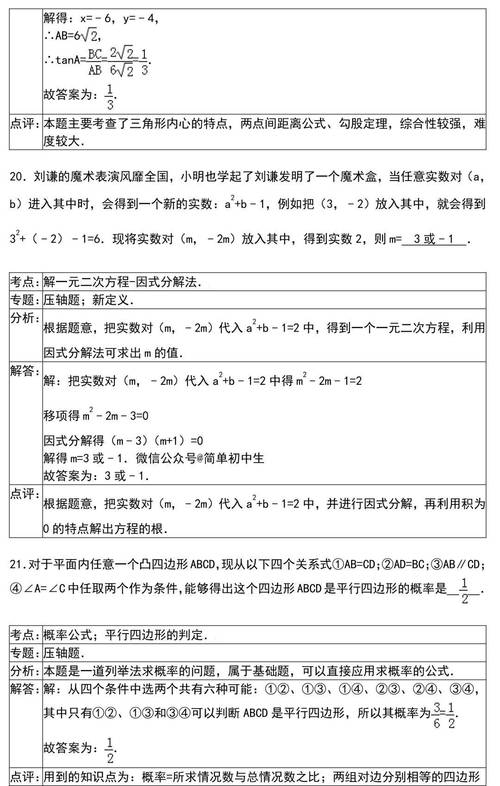

初中数学的知识点环环相扣,例如代数与几何的交叉应用。建议每学完一章,用思维导图梳理核心概念、公式及典型例题。“一元二次方程”章节可标注求根公式、根的判别式,并附一道与实际生活结合的例题(如计算抛物线顶点),这种可视化工具能避免“学后忘前”,帮助大脑建立长期记忆。

二、主动练习:从“听懂”到“会用”

课堂听懂例题≠独立解题。每天完成作业后,额外挑选2-3道变式题训练,若当天学习了勾股定理,可尝试将直角三角形置于坐标系中,结合距离公式解题,遇到卡点时,先回顾课本定义,再分步骤拆解问题。错题本需按错误类型分类:计算失误、概念混淆、思路缺失,并每周针对性重做。

**三、用生活场景激活数学思维

数学并非孤立存在,购物时计算折扣力度、规划旅行路线时分析最优方案,甚至游戏中的概率问题,都能转化为数学实践。鼓励学生记录生活中遇到的数学现象,尝试用所学知识解释,通过统计家庭月度水电费,练习数据分析与图表绘制,既能提升兴趣,也能加深理解。

四、心理调整:正视困难,建立正反馈

数学学习难免遇到瓶颈期。将大目标拆解为每日小任务,本周攻克函数图像平移规律”,每次突破后,用具体成果激励自己,如整理出一份易错点清单或帮助同学解答疑惑,避免与他人盲目比较,关注自身进步速度。

个人观点:初中数学的“难”,往往源于方法不当而非天赋不足,曾有学生因“方程应用题”成绩低迷,后发现其问题并非计算错误,而是无法将文字转化为数学语言,通过专项训练“关键词提取”(如“增加到”与“增加了”的区别),两个月内成绩提升30%,可见,精准定位问题比盲目刷题更有效。

发表评论