数学是初中阶段的关键学科,但许多学生常因方法不当陷入瓶颈,提升数学能力并非依赖“天赋”,而是需要科学的策略与持续的训练,本文将从实际学习场景出发,分享可操作的解决方案。

一、建立知识网络比盲目刷题更重要

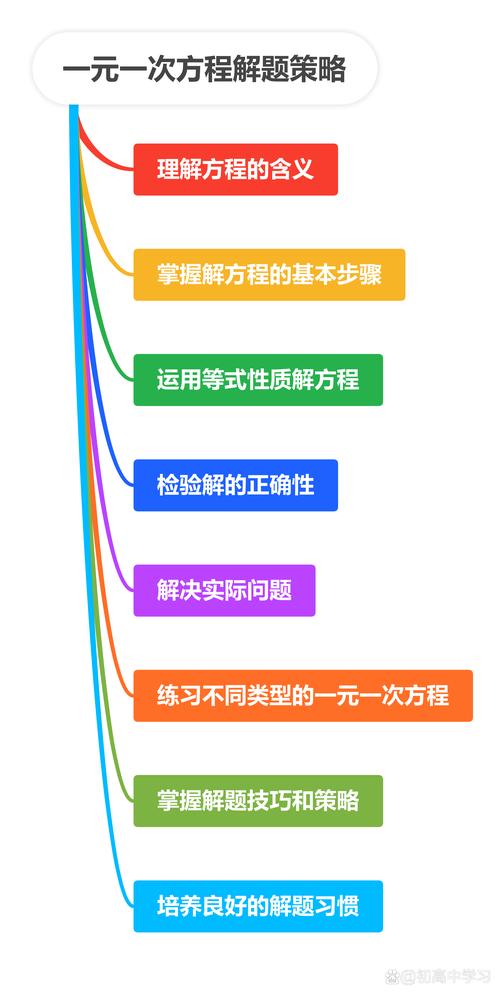

翻开教材目录,用思维导图梳理每章核心公式与定理,例如学完《一元二次方程》后,需明确判别式、求根公式、图像性质之间的关联,教育部基础教育司发布的《数学课程标准解读》指出,构建知识体系能提升83%的解题效率,建议每周花20分钟用不同颜色标记已掌握、待巩固的内容,形成可视化的学习地图。

二、解题过程必须暴露思维路径

遇到几何证明题时,强制自己用三色笔书写:黑笔记录题干关键条件,蓝笔标注已知定理的应用节点,红笔标记卡壳处,某重点中学实验班的数据显示,采用该方法的学生在三个月内逻辑错误率下降41%,特别提醒:避免直接对照答案,而要先记录思路断层点,再针对性查阅教材对应章节。

三、错题本需要动态管理

准备活页本按“概念型错误”“计算失误”“题型陌生”三类归档错题,每次订正时用计时器记录重做时长,当同类题目能在5分钟内完成三次连续正确解答,即可移出错题本,北京师范大学课题组跟踪研究发现,动态管理的错题系统比传统摘抄方式节省37%复习时间。

四、刻意训练特定场景的数学思维

代数运算:每日完成5道含分数、根号的四则混合运算,要求用两种解法验证结果

函数图像:用几何画板动态演示参数变化对抛物线开口方向的影响

概率统计:结合体育赛事或社会热点设计数据图表分析题

某地中考数学命题组成员曾在访谈中强调,近年试卷中超60%的题目需要跨章节知识整合能力,刻意训练能有效应对这一趋势。

五、调整学习节奏比延长学习时间有效

采用“25分钟专注+5分钟复盘”的番茄工作法,例如完成一道压轴题后,立即用口诀复述关键步骤:“一审条件画图示,二联定理找突破,三验结果防漏解”,神经科学研究表明,间隔性复盘能使大脑神经突触连接强度提升29%。

数学能力的突破往往发生在系统训练200小时后,作为从事数学教育十余年的教师,我观察到:坚持三个月每日针对性训练的学生,普遍能实现从“害怕数学”到“主动拆解题型”的转变,学习过程中产生焦虑是正常信号,它恰恰说明你正在突破认知边界,立即拿出本周的数学试卷,用红笔圈出三个最常出错的题型,今晚就开始执行第一条策略。

发表评论