如何实现能力进阶

小学阶段提前接触初中数学内容,已经成为许多家长关注的焦点,但如何科学规划学习路径,既能夯实基础,又不透支孩子的学习兴趣?以下是经过多位一线教师验证的实战经验。

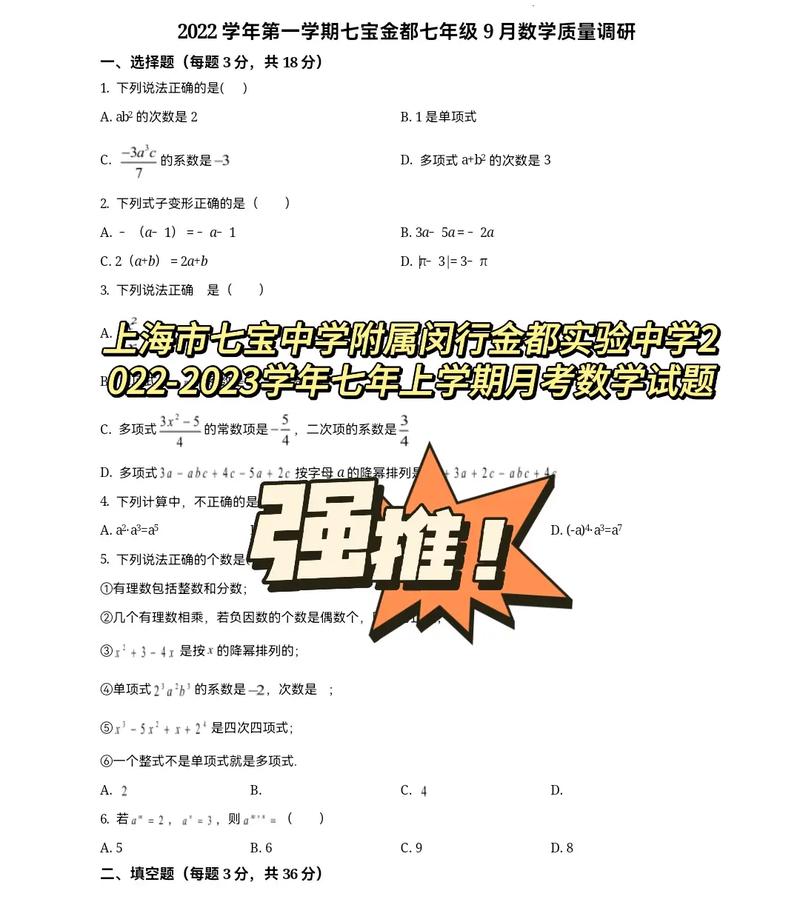

一、基础能力决定天花板

小学阶段的数学成绩优秀,并不等同于具备衔接初中的能力,初中数学对逻辑思维、抽象理解的要求显著提升,建议优先强化两项核心能力:

1、计算精准度:每天保持10分钟四则混合运算练习,要求100%正确率,避免依赖验算;

2、应用题转化能力:将买菜、运动等生活场景转化为方程式,培养符号化思维。

某重点中学调研显示,在分班考试中表现优异的学生,80%具备“看到题目能立即构建数学模型”的特质。

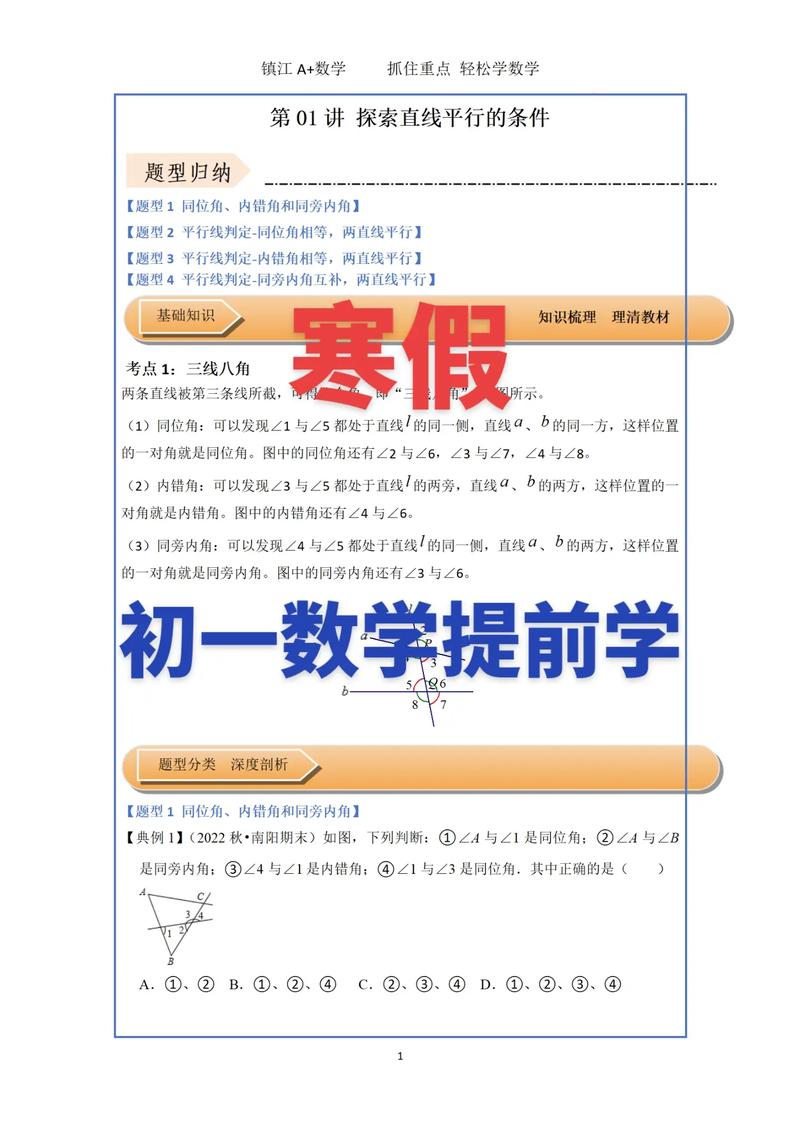

二、建立系统学习框架

碎片化刷题容易形成知识漏洞,建议采用“三阶学习法”:

概念可视化:用数轴演示负数运算,用几何拼图理解平行线性质;

模块化突破:按“代数→几何→统计”分块学习,每模块完成后制作思维导图;

真题诊断:每月用初中入学真题检测,重点分析错题中的思维断层。

北京某知名教培机构实践案例表明,系统学习的学生,三年后数学平均分比随机学习者高出23分。

三、家长角色的关键作用

1、创造浸润式环境:在家中布置数学文化角,摆放《九章算术》复刻本、数学家故事绘本;

2、对话式引导:在超市购物时讨论折扣计算,旅行途中探讨比例尺应用;

3、情绪管理:设立“错题庆祝机制”,把每个错误转化为进步契机。

教育部基础教育司2023年发布的《数学衔接教育指南》特别强调,家庭应避免施加应试压力,重点保护探索欲。

四、警惕三大认知误区

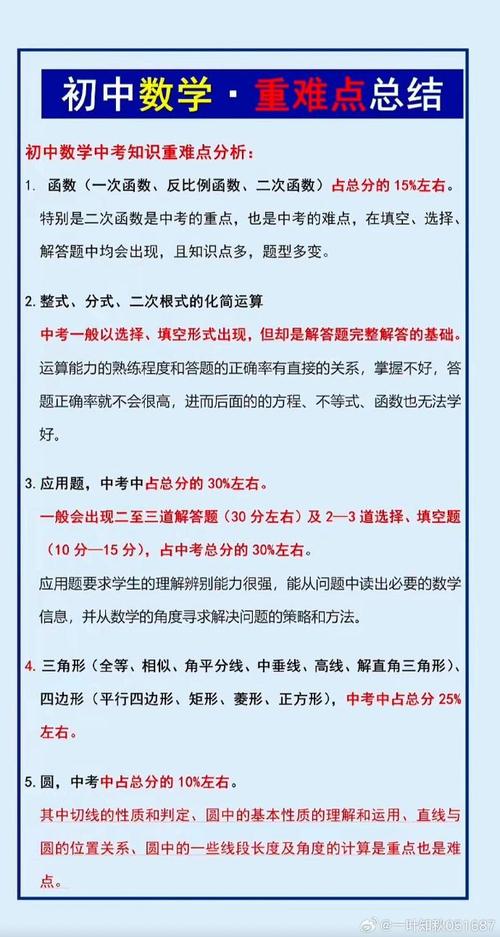

1、超前学习≠高效学习:盲目接触函数、立体几何可能破坏认知建构规律;

2、竞赛路线≠普适路线:只有5%的学生适合奥数训练,过度投入易导致常规知识体系崩塌;

3、电子题库≠个性方案:AI智能推送容易形成重复训练,需配合教师人工诊断。

上海徐汇区某重点小学跟踪调查发现,过早使用初中教辅的学生,40%在五年级出现学习焦虑症状。

五、优质资源筛选指南

教材类:人教版《数学活动课》、新加坡CPA教学法系列

工具类:几何画板动态演示软件、数独九宫格训练器

拓展类:可汗学院中文版、国家中小学智慧教育平台

杭州某民办初中招生办主任透露,面试时更关注学生是否具备“用小学知识解决初中问题”的迁移能力,而非提前记忆公式。

数学能力的进阶就像建造金字塔,底层的宽度决定顶端的高度,与其焦虑“抢跑”,不如把精力放在培养可持续的学习能力上,当孩子建立起解决问题的思维框架,所谓的“小升初衔接”自然会水到渠成。

发表评论