数学是初中阶段的核心学科,扎实的基础能帮助学生建立逻辑思维与解决问题的能力,许多学生在面对初中数学教材时感到吃力,关键在于找到科学的学习路径,以下分享的方法,结合教育专家建议与个人实践经验,或许能为学生提供有效参考。

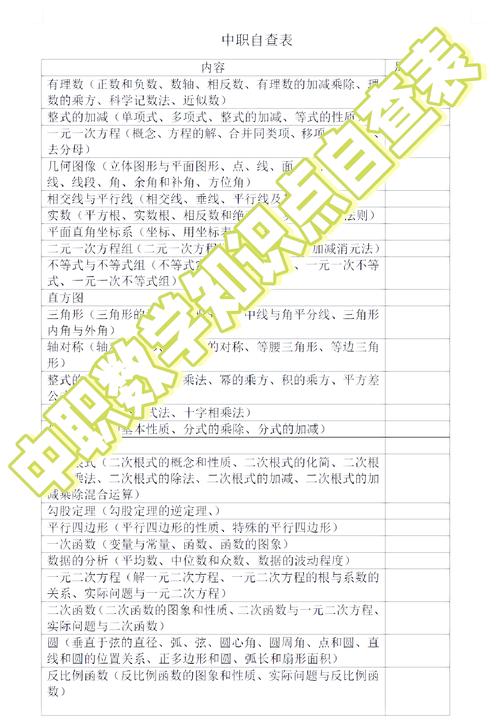

一、从教材结构入手,搭建知识框架

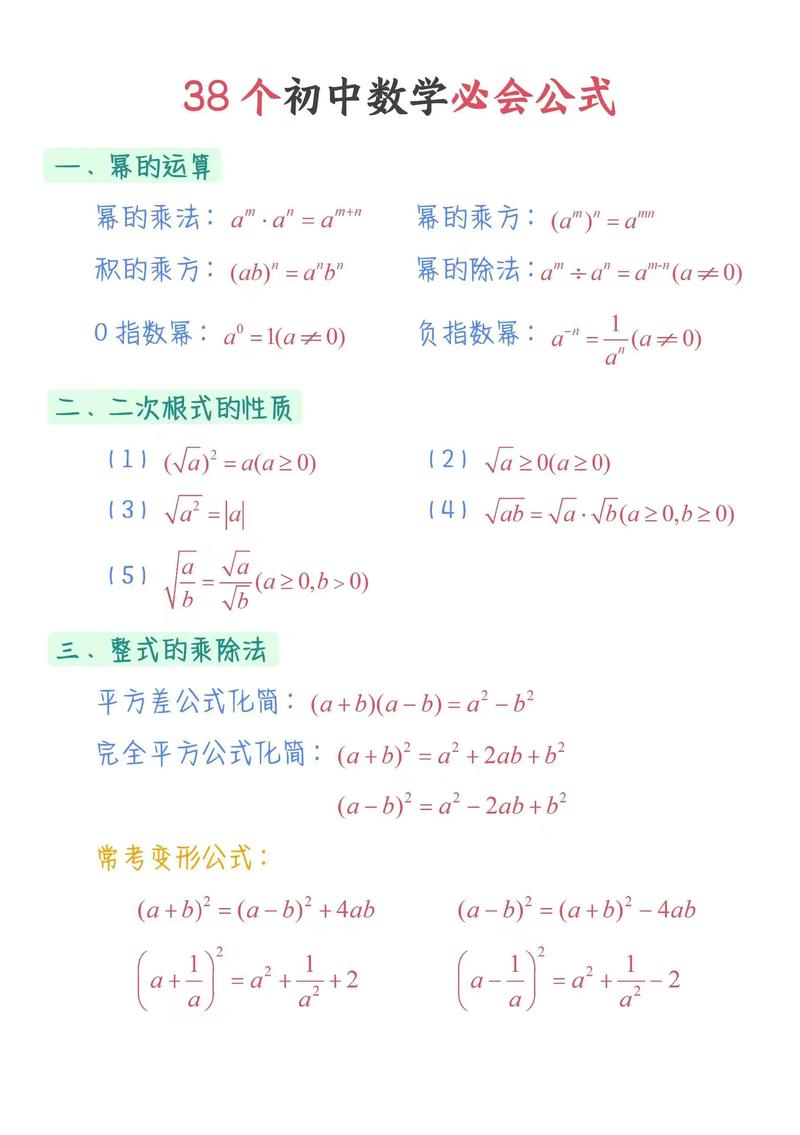

初中数学教材按模块化编排,每个章节通常围绕一个核心概念展开,学习前先浏览目录,明确各单元之间的关联,代数与几何看似独立,但函数图像与坐标系结合后,二者便形成交叉应用,建议用思维导图梳理章节逻辑,标注重点公式、定理的应用场景,避免陷入“零散知识点”的误区。

二、预习与课堂形成闭环

高效学习需主动参与而非被动接收,预习时不必深究难题,重点标记教材中的基础定义与例题,预习“全等三角形”前,先理解“边角边”“角边角”的判定条件,课堂中着重听老师如何拆解证明步骤,课后立即用5分钟复述当天内容,用不同颜色笔在教材空白处记录疑问,次日优先解决这些问题。

三、将习题转化为学习工具

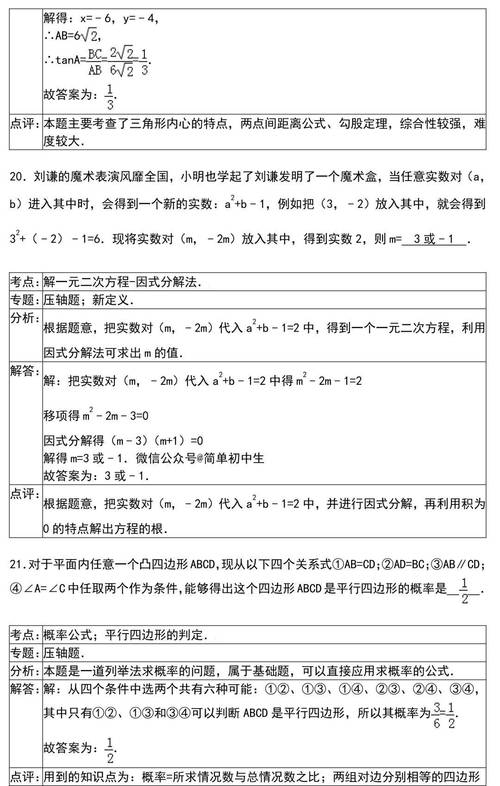

盲目刷题容易消耗精力,教材中的例题、习题均为编者精心设计,建议分三步利用:

1、独立完成基础练习,对照答案时用红笔标注思路断点;

2、将错题按“概念模糊”“计算失误”“方法缺失”分类整理;

3、每周重做归类后的题目,重点突破思维卡点。

解一元二次方程时频繁出错,需回溯到因式分解或求根公式的推导过程,而非单纯重复练习。

四、建立动态反馈机制

数学能力的提升需要持续验证,每学完一章,尝试用“自我讲授法”将知识点讲给同学或家长听,讲解过程中暴露的理解漏洞,正是需要强化的部分,选择与教材配套的权威练习册(如《五年中考三年模拟》),定期检测学习效果,调整进度。

五、善用工具但保持独立思考

技术手段能为学习提供便利,例如用GeoGebra验证几何图形性质,或通过“洋葱学院”等APP观看动画解析,但需警惕过度依赖:解题软件给出的答案若未经消化,反而会弱化分析能力,建议将工具定位为“辅助验证”,核心思考过程必须独立完成。

数学学习如同搭建乐高积木——教材是零件库,方法是拼接指南,与其焦虑成绩,不如关注每天是否比前一天更理解一个公式的推导逻辑,一位带出多名数学竞赛金牌的教师曾说:“真正的高手,能把教材‘读厚’再‘读薄’。”所谓“读厚”,是在每个定理旁写满自己的推理笔记;“读薄”则是最终提炼出贯穿六册课本的核心思想,这个过程需要耐心,但每一次突破都会带来思维质的飞跃。

发表评论