数学作为高中阶段的核心学科,逻辑性与系统性极强,许多学生常因方法不当陷入“投入时间多,效果提升慢”的困境,本文从教学实践与认知规律出发,探讨提升高中数学能力的有效路径。

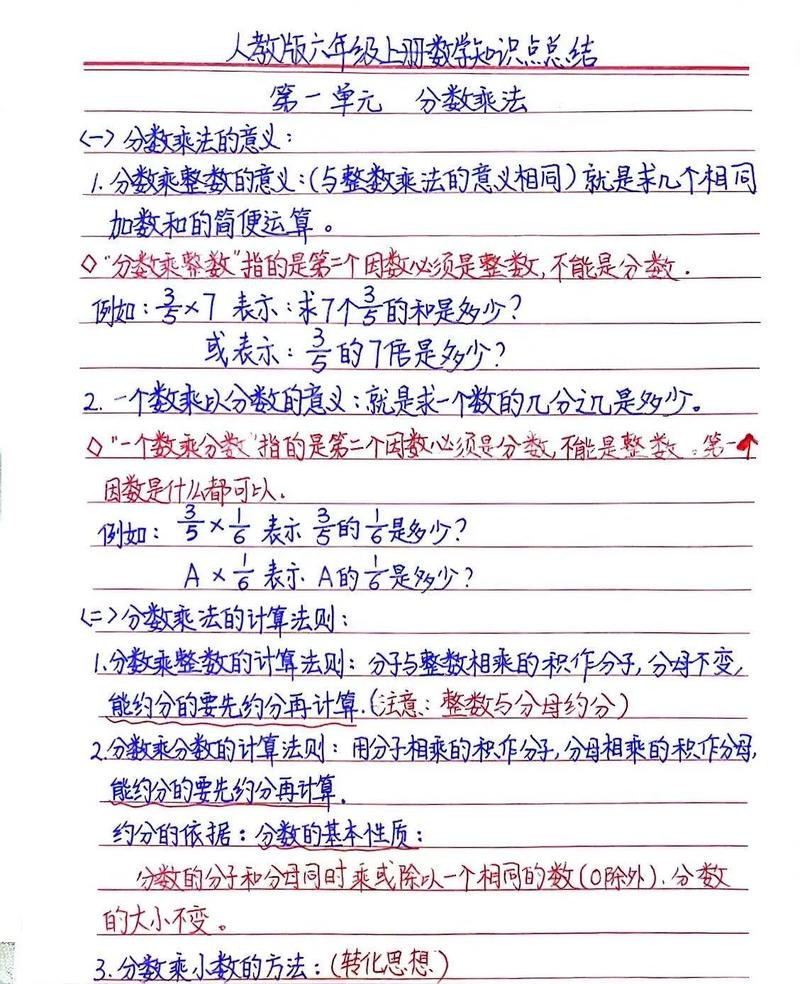

一、建立知识网络优于碎片化记忆

高中教材的知识点呈现螺旋式递进结构,例如函数章节,需串联初等函数、导数、积分的关系,而非孤立记忆公式,建议绘制思维导图时将核心概念置于中心,向外延伸二级知识点,标注典型例题,北京某重点中学的实验数据显示,坚持构建知识网络的学生,综合题得分率比传统背诵组高42%。

二、解题策略需分阶训练

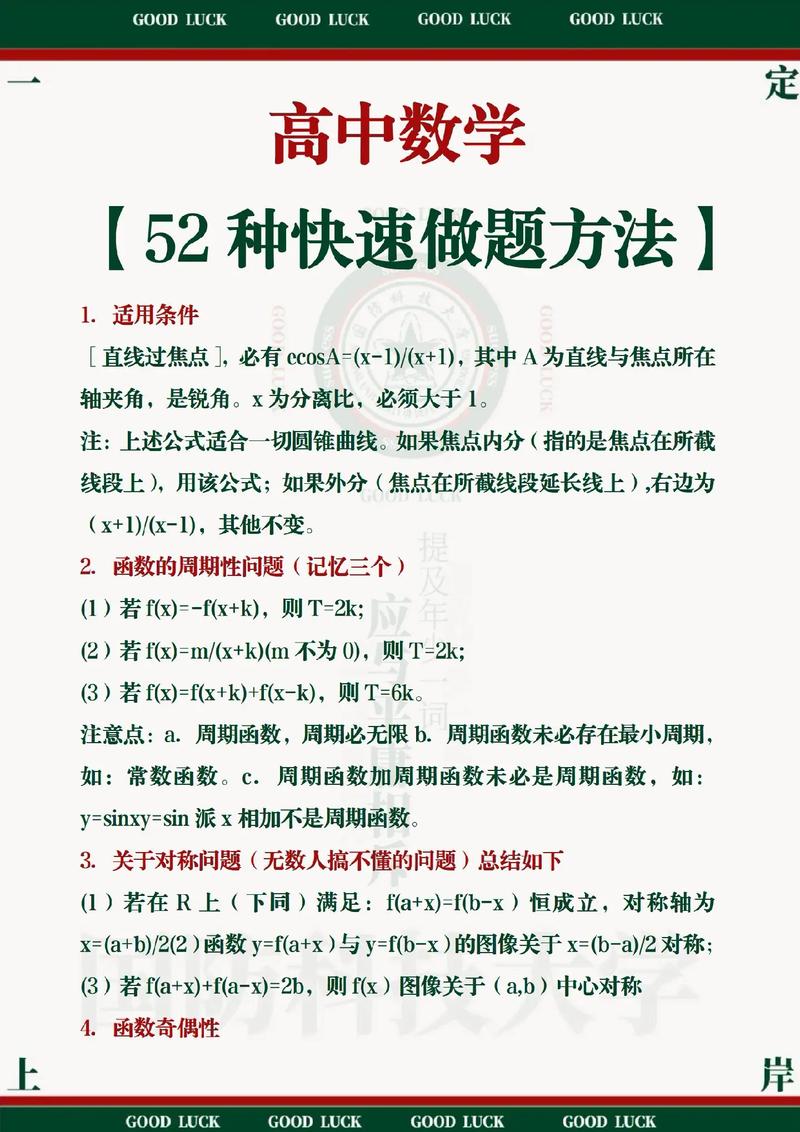

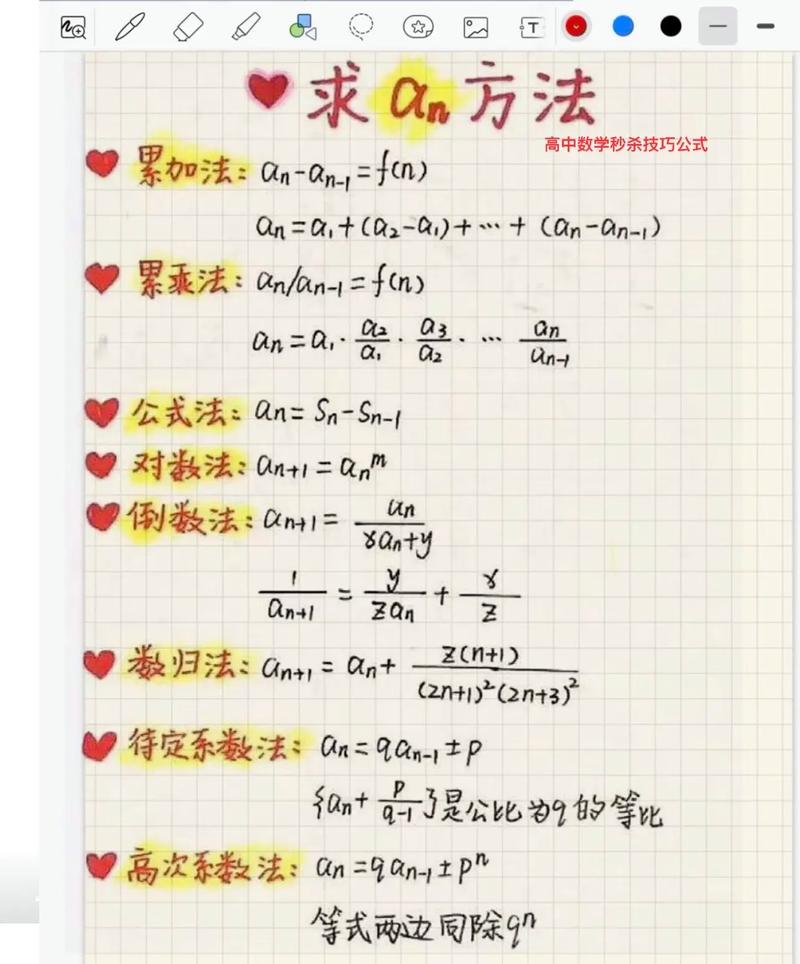

基础题型应通过“定向突破”提升熟练度,例如立体几何证明题,集中练习20道同类题目,总结线面关系判定规律,中档题侧重“条件转化”,如将解析几何问题转化为方程求解,需刻意训练题干关键信息的提取能力,压轴题则要培养“模型识别”意识,2023年高考数学全国卷中,超70%的压轴题涉及函数与导数的综合应用模型。

三、错题管理决定进步速度

建议采用“三色标记法”:黑色记录原题,蓝色标注错误步骤,红色书写考点分析,某省状元分享经验时提到,其错题本按“概念模糊”“计算失误”“思维盲区”分类,每周针对性重做,数据显示,科学管理错题的学生,同类错误复发率降低至8%以下。

四、数学思维需刻意培养

每日进行15分钟思维体操,如《数学通报》推荐的“一题多解”训练,例如证明不等式时,可尝试作差比较、构造函数、数形结合等多种方法,浙江特级教师团队研究发现,坚持思维拓展训练的学生,在创新题型上的得分率提升达35%。

五、教辅选择讲究适配原则

基础薄弱者优先选用《教材完全解读》配合课本例题变式练习,中等生推荐《五年高考三年模拟》进行模块强化,尖子生可挑战《奥赛经典》拓宽思维边界,注意避免盲目刷题,教育部基础教育司调研显示,合理使用教辅材料的学生效率提升2.3倍。

数学能力的提升如同登山,选对路径比盲目冲刺更重要,作为教育工作者,我始终认为:建立体系化的学习框架,配合科学的训练方法,每个学生都能在数学领域找到属于自己的突破点。

发表评论