数学答案对于初中生而言,究竟意味着什么?是快速完成作业的捷径,还是验证思路的工具?答案本身没有对错,关键在于学生如何理解与运用,作为教育从业者,结合多年观察,我想谈谈初中生如何通过答案提升数学能力。

**答案不是终点,而是起点

许多学生拿到答案后急于核对对错,却忽略了答案背后的逻辑链条,一道几何证明题若出现错误,仅对照答案修改结论并无意义,正确做法是:

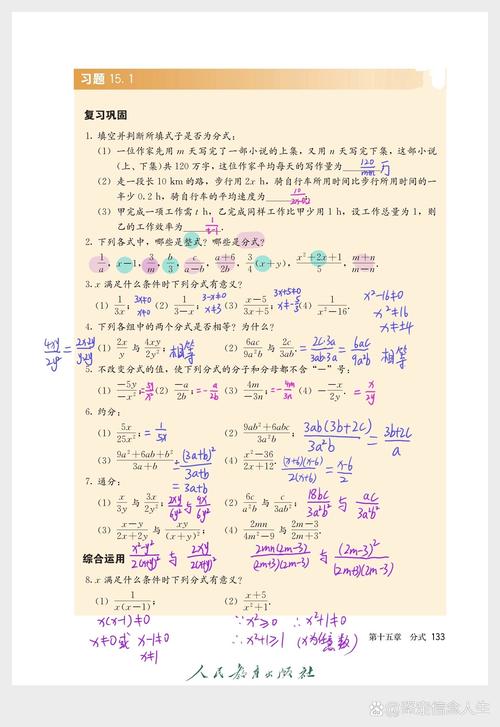

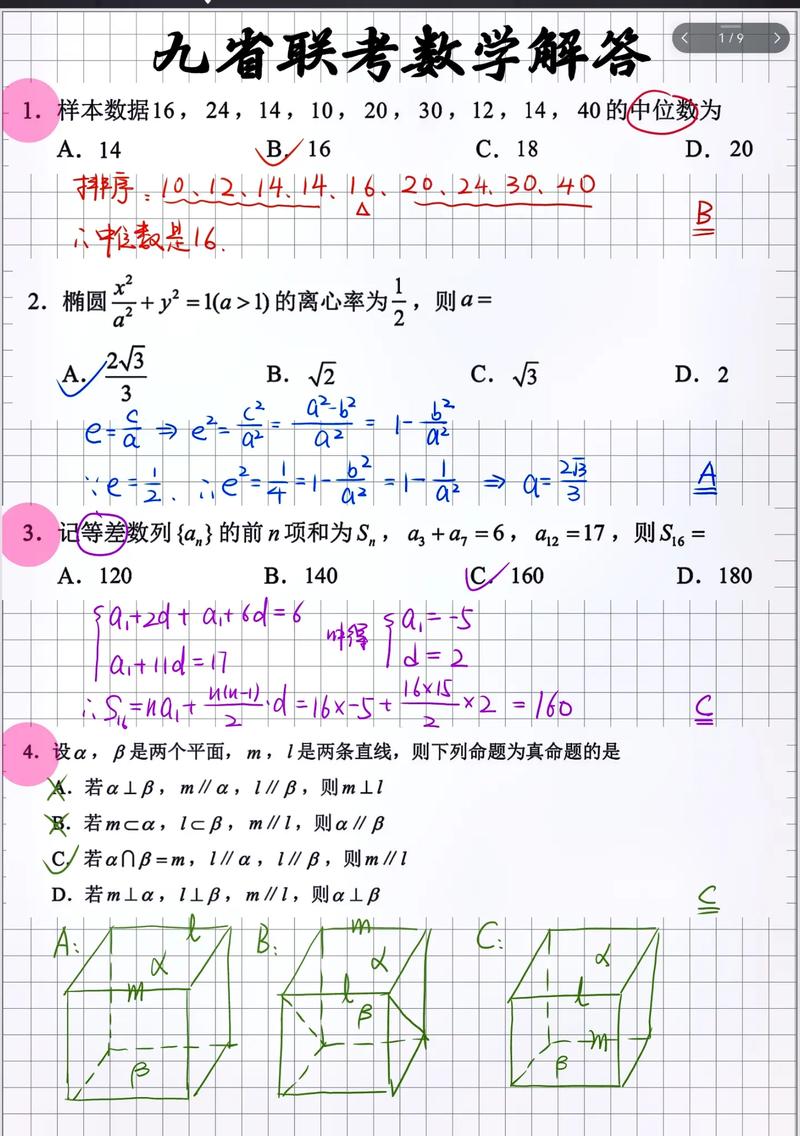

1、拆解步骤:将答案的每一步与自己的解题过程对比,标记差异点;

2、溯源问题:明确错误出现在概念理解、公式应用还是计算细节;

3、重写过程:脱离答案,独立推导一次,确保真正掌握方法。

这种“答案复盘法”能帮助学生从结果反推思维漏洞,将被动纠错转化为主动学习。

**三类答案的正确使用场景

不同场景下,答案的利用方式需灵活调整:

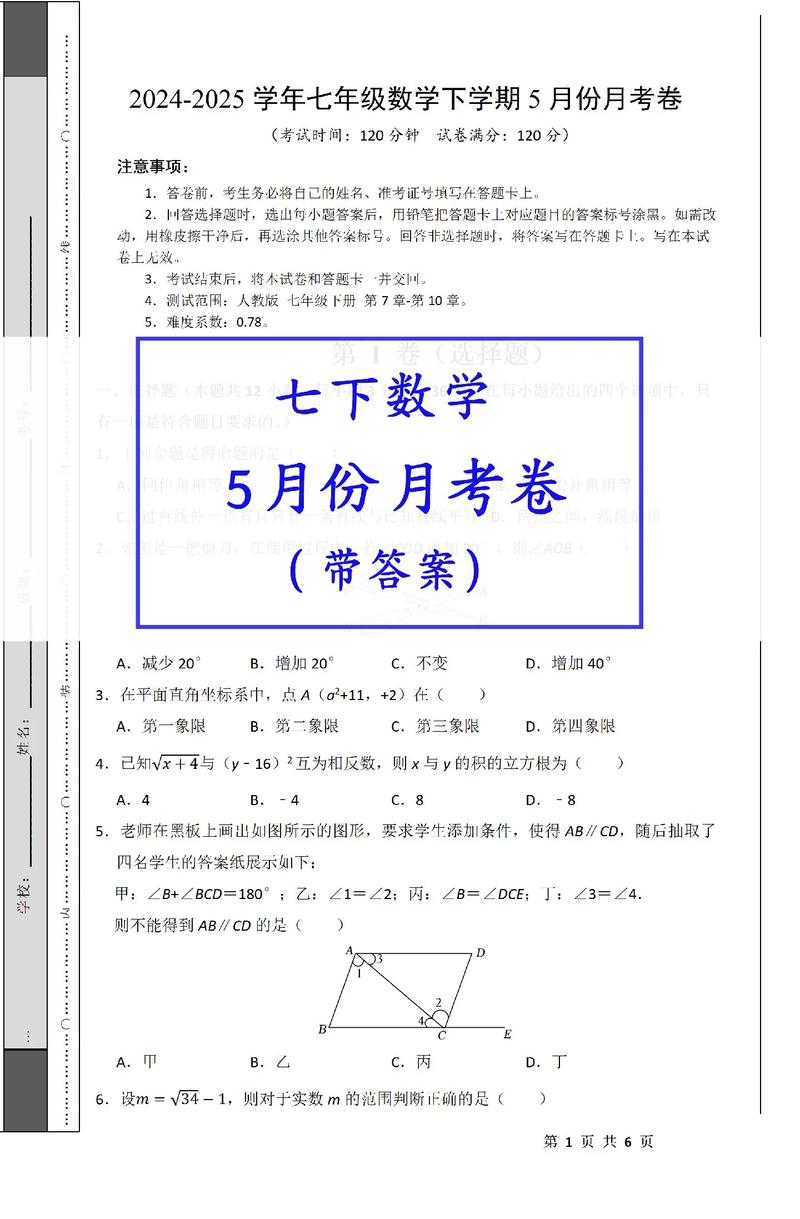

1. 课堂练习:先思考,后验证

完成习题后,先尝试用不同方法检查(如代入检验、逆推法),最后再对照答案,重点记录自己与答案思路的差异,而非只关注结果。

2. 考试错题:建立错题逻辑链

将错题答案转化为“问题提示”,若答案中使用辅助线解决了难题,可在错题本标注:“何时需要添加辅助线?这类图形有什么特征?”

3. 难题攻坚:分阶段参考答案

遇到完全无思路的题目,可分阶段查阅答案,先看第一步如何转化条件,随后自行尝试后续步骤,逐步培养拆解复杂问题的能力。

**警惕答案依赖的“隐形陷阱”

部分学生长期依赖答案,反而导致思维僵化,若出现以下情况,需及时调整学习方法:

跳过思考直接抄写:丧失独立分析机会,考试中遇到新题易慌乱;

只修改答案不反思:同类错误反复出现,学习效率低下;

过度追求完美正确率:为逃避错误而依赖答案,掩盖真实薄弱点。

建议家长与教师引导学生设定“无答案自习时间”,例如每天20分钟完全自主解题,逐步培养解题信心。

**答案之外,如何构建数学思维?

数学能力的核心并非“做对答案”,而是建立严谨的逻辑体系,推荐两个日常训练方法:

1、语言转化训练:将答案中的数学符号和定理用口语复述,例如把“勾股定理”转化为“直角三角形的三条边满足平方关系”,加深概念理解;

2、一题多解挑战:每周选一道题,用至少两种方法求解(如代数法、几何直观法),比较不同思路的优劣。

某重点中学的实践数据显示,坚持此类训练的学生,三个月后数学独立思考能力提升约34%。

数学答案就像登山时的路线图,它能指引方向,但迈出每一步的力量必须来自学生自身,当答案成为检验思维的镜子而非标准模板时,初中生才能真正掌握“用数学眼光看世界”的能力。

发表评论