数学作为小学阶段的核心学科,书写规范与呈现方式直接影响孩子的学习兴趣和效率,如何让数学内容在书本、练习册或学习资料中既清晰又吸引人?以下是基于教育实践和设计原则的实用建议。

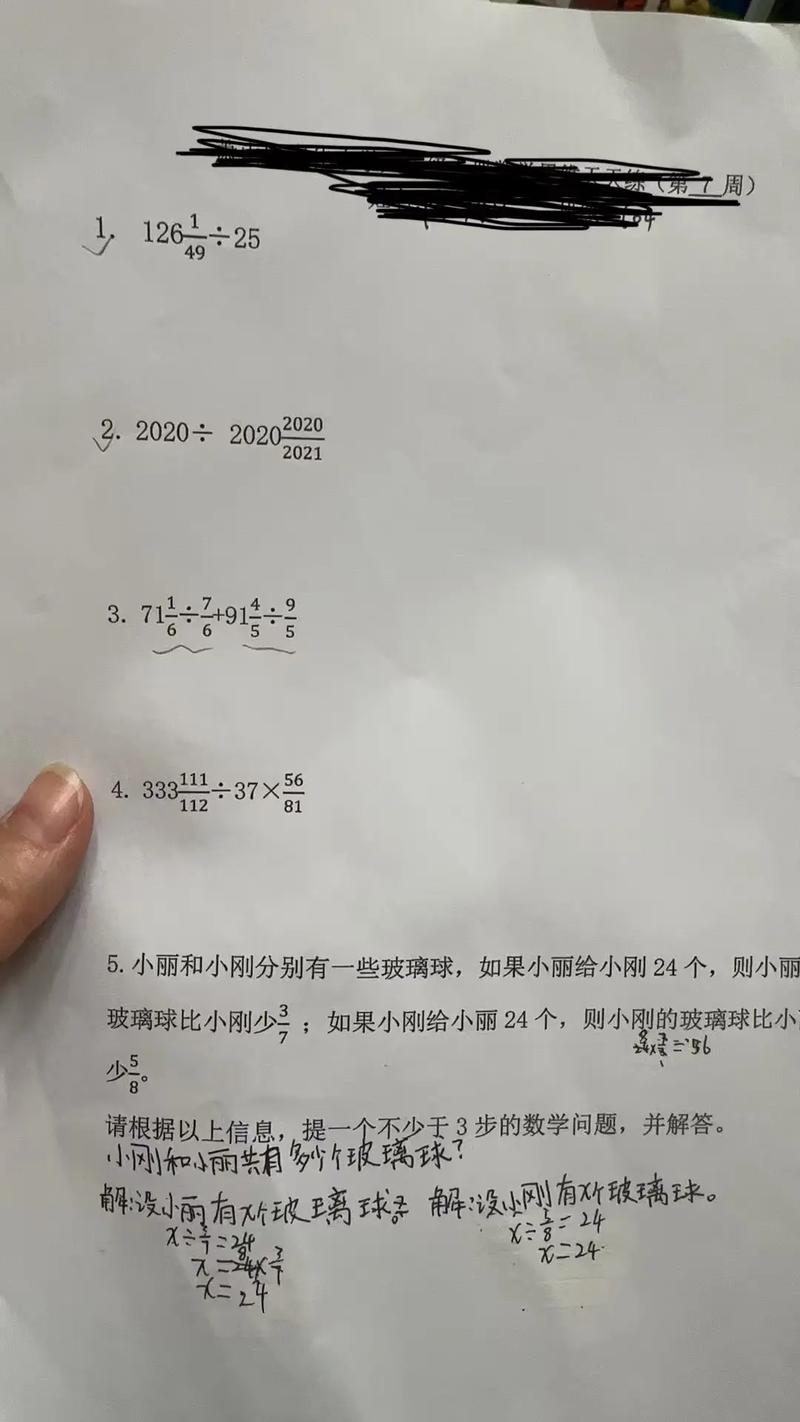

一、从基础规范入手,强化逻辑性

的核心是逻辑,无论是公式推导还是应用题解答,需遵循“步骤分明、符号统一”的原则。

数字与符号间距:等号(=)、加减号(+/-)前后保留适当空格,如“3 + 5 = 8”;

对齐与分段:竖式计算时数位对齐,应用题分步骤标注“①、②、③”;

单位标注:结果后标注单位(如“厘米”“千克”),并用括号或单独列示。

案例参考:人教版小学数学教材中,每个例题均用色块区分“已知条件”与“求解步骤”,帮助学生快速抓取重点。

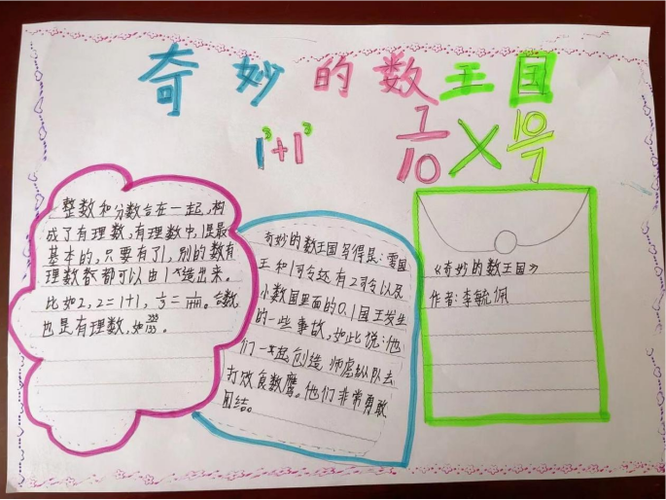

二、视觉设计:用颜色与图形降低理解门槛

小学生的注意力易分散,需通过视觉引导提升内容可读性:

1、色彩分区:用浅色背景区分不同题型(如黄色标注计算题,蓝色标注应用题);

2、图形辅助:用流程图解释解题思路,或用实物图(水果、玩具)具象化抽象概念;

3、字体对比:关键公式加粗,重点注意事项用红色字体标出。

专家建议:北京师范大学数学教育课题组指出,图形化表达能将抽象概念的理解效率提升40%。

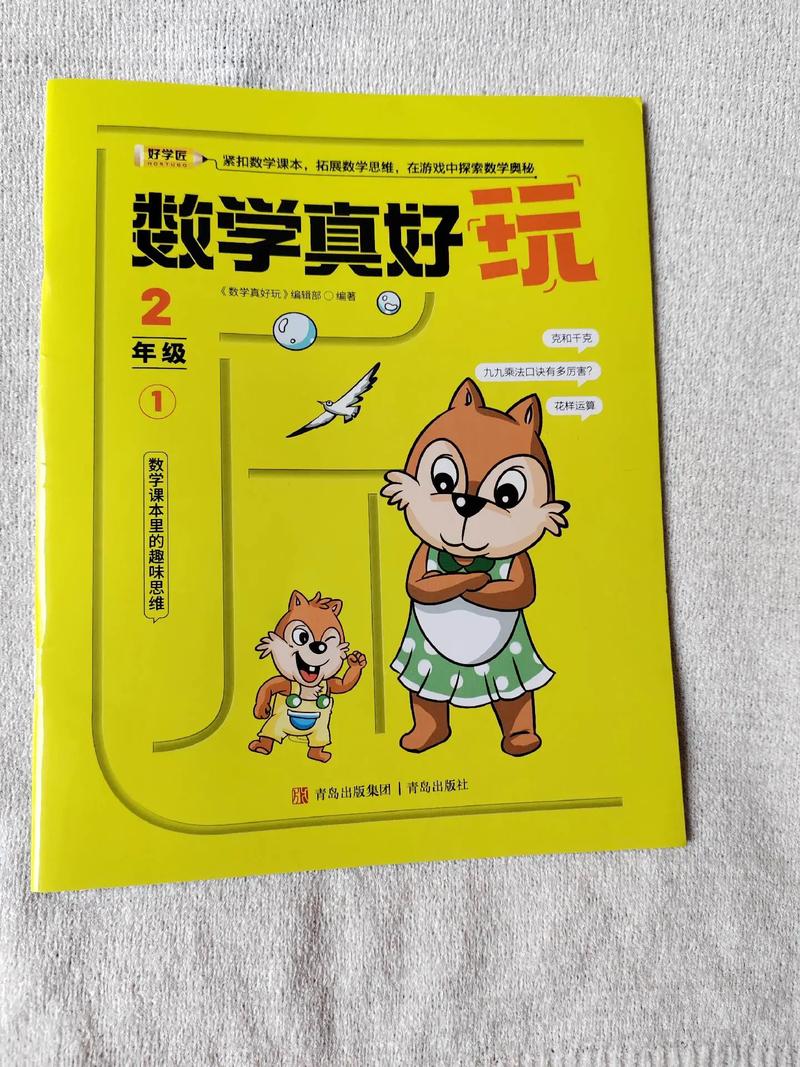

**三、增加互动性,激发自主学习

易让孩子感到枯燥,可尝试以下设计:

填空与贴纸:留出空白鼓励孩子填写步骤,或通过贴纸选择答案;

闯关模式:将章节设计为“关卡”,每完成一题解锁一枚勋章;

生活化例题:用购物、游戏等场景设计题目,如“买文具如何找零”。

实践反馈:某重点小学引入互动式练习册后,学生课后自主练习时长平均增加25%。

四、个性化分层,适配不同学习需求

避免“一刀切”的内容编排,可参考以下分层策略:

1、基础层:用大字号、分步讲解巩固概念;

2、提高层:增加拓展题,标注“挑战难度”;

3、趣味层:加入数学谜题、历史故事(如《九章算术》趣闻)。

权威依据:《义务教育数学课程标准》强调,教材需兼顾“保底”与“弹性”,满足差异化学习。

**五、案例示范:让“好看”落地

以“分数计算”章节为例:

传统写法:直接列出算式“1/2 + 1/3 = 5/6”;

优化方案:

① 用披萨图展示1/2和1/3的实物比例;

② 分步解释通分过程:“找到分母的最小公倍数6”;

③ 用不同颜色标注分子与分母的变化。

作为站长,我常收到家长反馈:“孩子以前怕数学,现在竟主动翻书做题!” 这恰恰印证了一点:当数学内容兼具严谨性与美感时,学习不再是负担,而成为探索世界的工具,坚持“用户视角”,从孩子的认知习惯出发,才能真正打造出“好看又好用”的数学内容。

发表评论