数学成绩波动,家长如何帮助孩子走出困境?

小学数学是打基础的关键阶段,但不少孩子会出现成绩忽高忽低的现象,家长不必过度焦虑,但需理性分析原因,针对性解决问题,以下是几点实用建议。

**一、精准定位薄弱环节

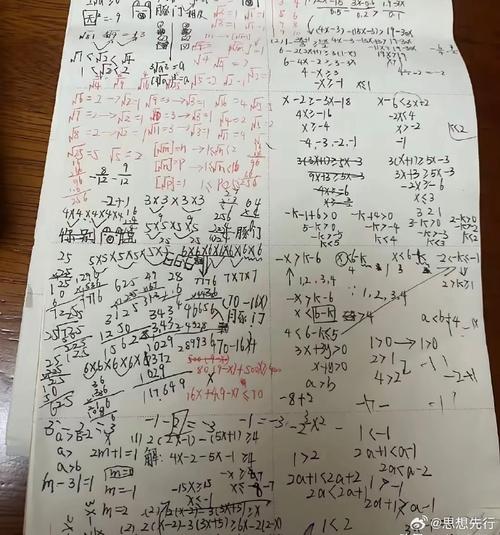

成绩波动往往源于知识点掌握不牢,计算题频繁出错可能因口算能力弱,应用题丢分可能与审题习惯有关,建议家长通过试卷分析错题类型,或与老师沟通,找到孩子的“短板”。

计算失误多:每天练习10分钟口算,限时完成,逐步提升速度和准确率;

几何题困难:用积木、七巧板等工具辅助理解图形概念,从具象到抽象过渡。

**二、建立稳定的学习节奏

突击复习容易导致知识遗忘,稳定的学习计划更重要,推荐两种方法:

1、每日“微练习”:固定15分钟做3-5道典型题,保持思维活跃;

2、周复习机制:利用周末整理错题,用“错题本”记录错误原因和正确思路,避免重复犯错。

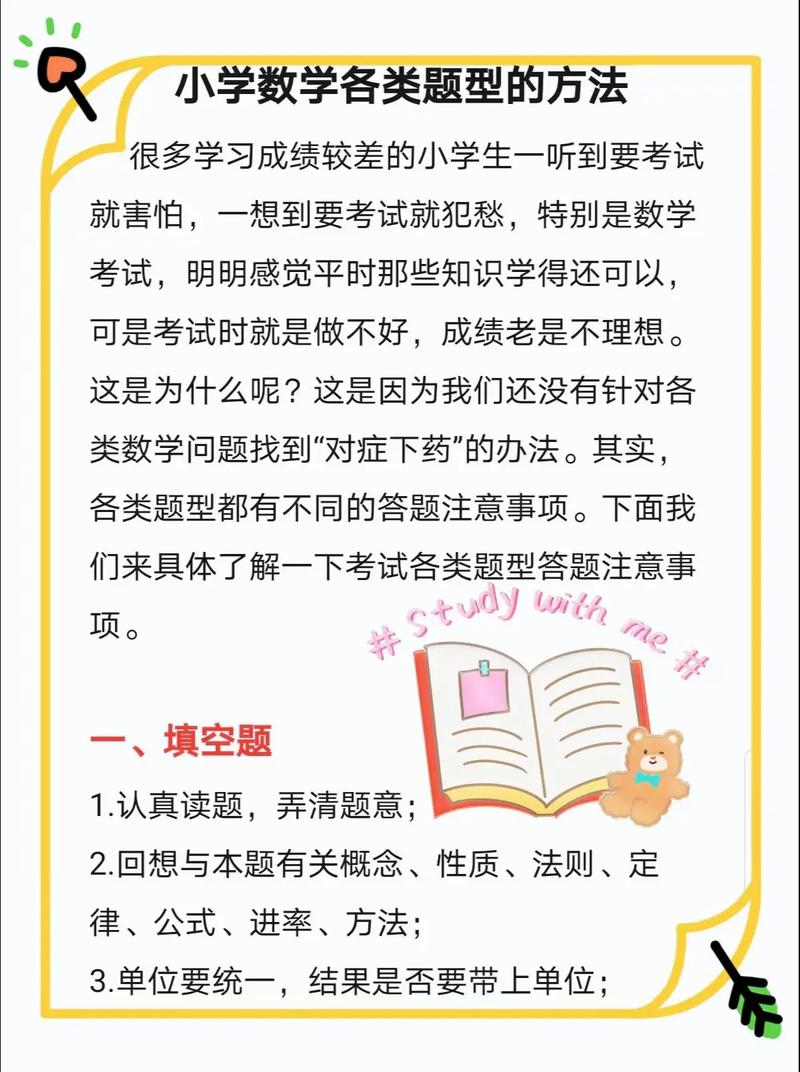

三、重视学习习惯而非“刷题量”

部分家长迷信题海战术,但低效刷题反而消耗孩子兴趣,建议培养以下习惯:

审题标注关键词:圈出题目中的数字、单位或关键条件,减少粗心;

分步书写过程:即使简单题也要求写步骤,锻炼逻辑严谨性;

自主检查:做完题后预留2分钟,反向验算或代入结果核查。

四、调整心态,避免“成绩标签化”

孩子成绩波动时,家长的态度直接影响其信心,避免用“这次又考差了”等语言暗示负面评价,转而关注进步细节。

- 肯定孩子“这次应用题全对,说明思路清晰”;

- 鼓励“计算错误比上次少了2题,下次一定能更好”。

**五、合理利用外部资源

若孩子自学效果有限,可借助工具或专业辅导:

趣味数学APP:通过游戏化练习提升兴趣;

专项训练课:针对薄弱章节短期强化,但需避免盲目报班增加压力。

家长的角色:陪伴者,而非“监工”

小学阶段,家长的核心任务是帮助孩子建立对数学的积极认知,与其紧盯分数,不如多观察孩子的学习状态,孩子做题时是否容易分心?是否对某些知识点表现出畏难情绪?及时沟通,调整方法,比单纯强调“必须考高分”更有效。

作为一线教育工作者,我始终认为:数学成绩的稳定性,本质上反映的是学习方法和心态的成熟度,家长需放下焦虑,用科学策略引导孩子,才能帮助他们在长期学习中稳步提升。

发表评论