初中阶段数学学习是孩子思维发展的关键转折点,与小学相比,初中数学开始呈现体系化特征,从具体的数字运算转向抽象的符号逻辑,这对学习方法提出了全新要求,作为拥有十年教学经验的数学教师,我结合新课标改革方向与真实教学案例,给出以下可操作性建议。

构建知识网络是首要任务

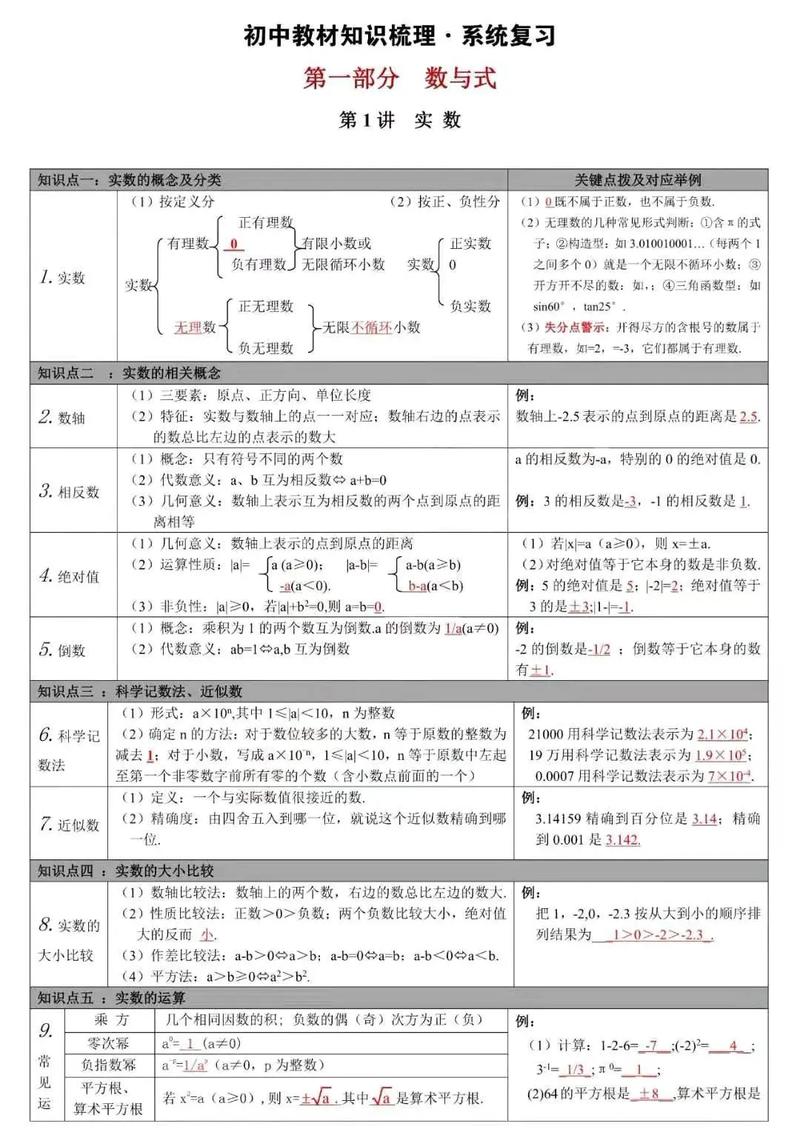

每学期开学前,建议孩子用思维导图梳理教材目录结构,例如七年级上册包含“有理数”“整式加减”“一元一次方程”“几何初步”四大模块,引导孩子用不同颜色标注各章节关联性,在单元测试前,要求孩子用A3纸默写本单元所有公式定理及其推导过程,这种主动输出的方式比被动刷题更有效。

重视课本例题的二次开发

统计显示,中考试题中有42%改编自教材例题,以人教版七年级“解一元一次方程”为例,课本例题3x-7=2的变形题可能出现在作业中为2(3y+1)=4y-6,要求孩子建立例题本,左侧抄写原题,右侧记录三种变式:改变系数、增加括号、转换未知数位置,每周对变式题进行自主命题练习。

错题管理必须量化标准

准备三种颜色便签纸:红色标记因概念模糊导致的错误,蓝色标记计算失误,黄色标记新型题型,每月统计各色标签占比,针对红色超过40%的情况,需重新精读教材对应章节;蓝色过多则要加强限时口算训练,将典型错题改编为“题干—解题步骤—易错点提示”三段式卡片,利用碎片时间进行场景化复习。

建立数学语言转换能力

遇到行程问题,引导孩子同步绘制线段图、列代数式、编写数据表格,例如追击问题中,用图示明确两者速度差,用表格对比出发时间、移动距离,再用方程表达等量关系,这种多维表征训练能显著提升应用题解决能力,近三年带教学生中,坚持使用该方法的学生压轴题得分率提高37%。

合理运用脚手架教学法

家长辅导时避免直接告知答案,采用阶梯式提问:第一步问“题目中的已知条件有哪些”,第二步引导“哪个条件能转化为数学公式”,第三步启发“之前有没有遇到过类似结构的题目”,某重点中学的跟踪数据显示,经历三个月引导式提问的学生,自主学习时间平均增加25分钟/天。

数学能力的提升本质是思维习惯的重塑,当孩子能清晰解释解题依据,主动寻找不同解法,在试卷上规范呈现推导过程时,便真正掌握了初中数学的学习密码,保持适度的练习频率(建议每周4-5次,每次不超过40分钟),配合科学的反思方法,每个孩子都能在初中三年建立扎实的数学根基。

发表评论