初中数学为何成为学生眼中的难关?突破路径在这里

许多初中生在面对数学时,常感到力不从心——公式记不住、题目不会解、成绩难提升,这种困境往往不是因为“天赋不足”,而是方法出了问题,如何科学地应对初中数学的挑战?关键在于理解学科本质,建立正确的学习逻辑。

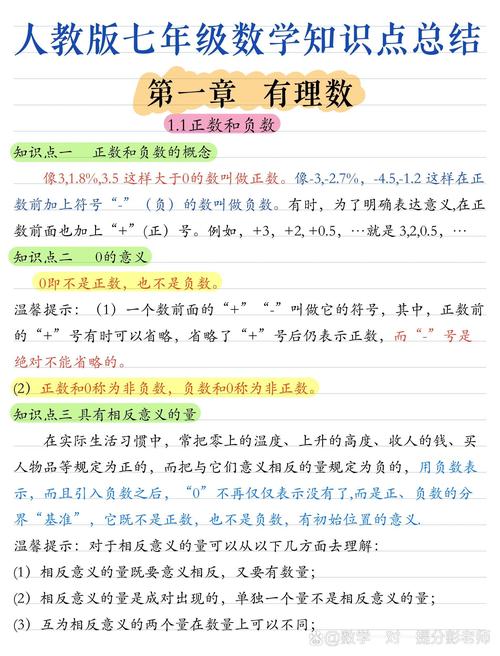

一、基础不牢,地动山摇

初中数学的知识点环环相扣,从代数运算到几何证明,每一步都依赖前期基础。

计算能力弱会导致方程求解频频出错;

概念理解模糊(如“绝对值”的真实含义)将影响后续函数学习;

定理推导不清晰(如勾股定理的证明)可能让几何题无从下手。

行动建议:

1、每周用20分钟整理公式定理的推导过程,而非死记硬背;

2、对作业中的低级错误实行“零容忍”,用错题本记录并标注错误根源;

3、用“费曼学习法”向同学讲解基础概念,验证是否真正掌握。

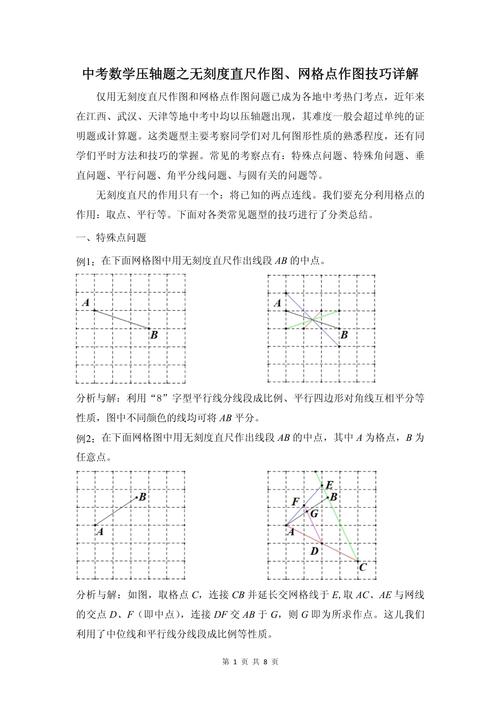

二、思维模式决定解题上限

初中数学开始强调逻辑推理,如几何辅助线添加、应用题建模等,单纯套用模板已无法应对灵活题型,一道经典追击问题:“甲、乙速度比为3:2,甲先出发1小时后乙出发,多久后乙追上甲?”若仅记忆“路程差÷速度差”的公式,可能忽略时间差对实际距离的影响。

提升策略:

拆解题干:将文字信息转化为数学符号(设未知数、画线段图);

逆向思考:从问题反推需要的条件(如求相遇时间→需知道路程差和相对速度);

一题多解:用代数方程、比例关系、图像法分别验证结果。

三、心态比智商更能影响结果

某地中考数据统计显示,数学考试中因紧张导致的粗心失误平均占失分总量的17%,学生容易陷入两种极端:

1、认为“数学需要天赋”,遇到难题直接放弃;

2、盲目刷题却不反思,用战术勤奋掩盖战略懒惰。

调整方法:

- 将大目标拆解为每日可执行的小任务(如“本周专攻全等三角形证明”);

- 对难题设置“思考时限”(如15分钟未解出则看提示,但必须重做一遍);

- 建立“进步档案”,记录每个模块的正确率变化,用数据增强信心。

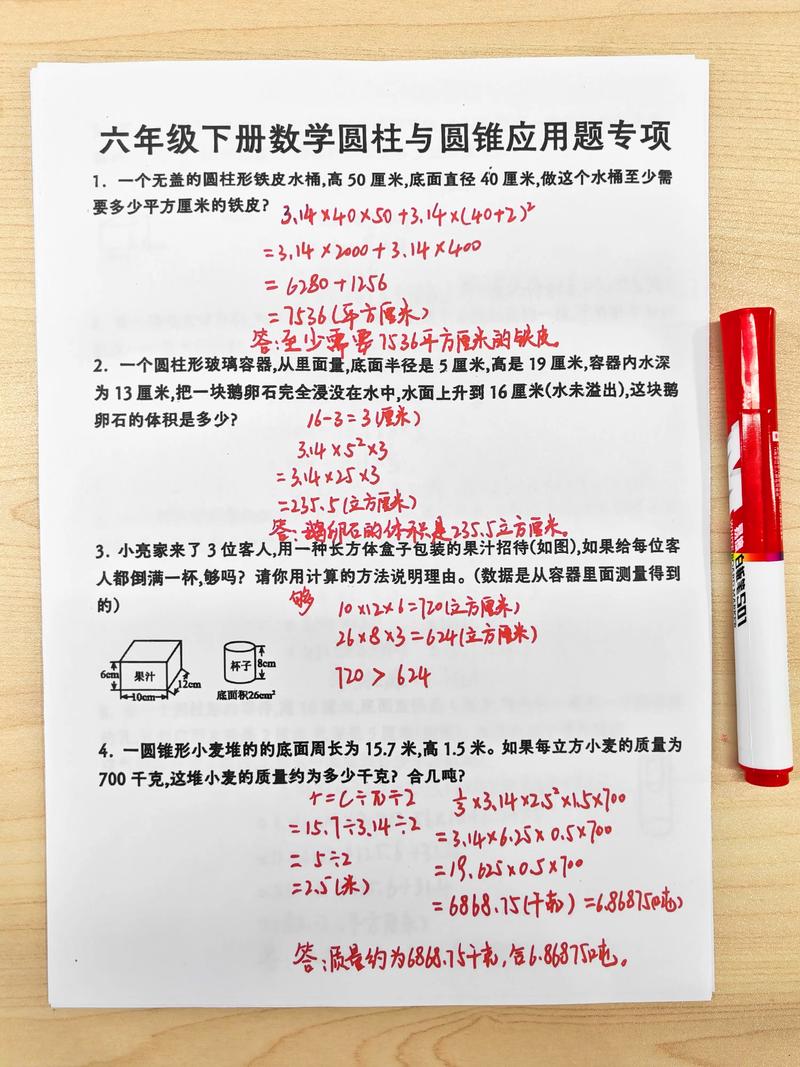

四、有效练习远胜题海战术

北京某重点中学的对比实验表明:每天精做3道典型题并深度分析的学生,两个月后成绩提升比盲目刷20题的学生高42%,高效练习的核心在于:

1、选题分级:基础题(巩固)、中档题(强化)、压轴题(突破)按3:5:2分配;

2、过程复盘:标注每道题的思维卡点(如“没想到用相似三角形对应边成比例”);

3、跨章节关联:例如发现二次函数图像与一元二次方程根的分布规律相通。

数学从来不是一座孤岛,它像一棵树,根系越扎实,枝叶才能越茂盛,与其焦虑“别人为什么学得轻松”,不如聚焦自己的错题本,把每个漏洞变成进步的台阶,当你能从一道错题中总结出三个教训时,突破已然开始。

发表评论