数学教育是培养学生逻辑思维与解决问题能力的重要环节,高中数学教学方针的制定需结合学科特点与学生发展需求,以下从不同维度探讨核心教学策略。

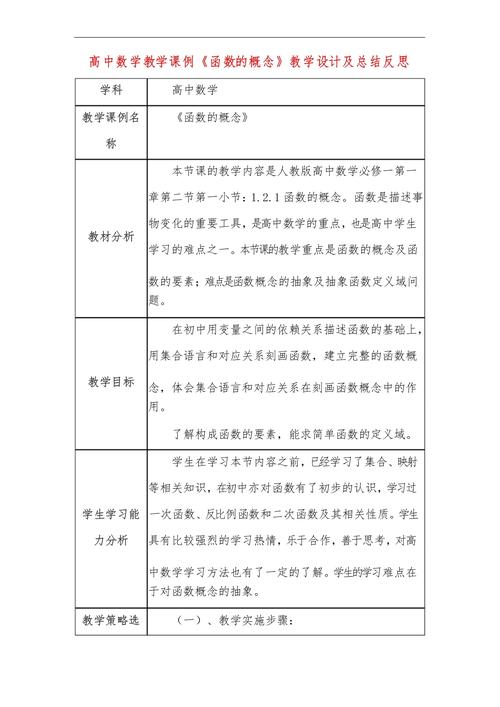

夯实基础概念

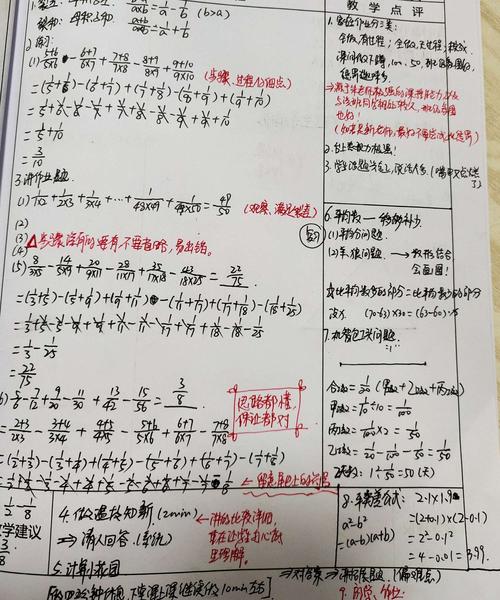

数学知识体系呈螺旋式上升结构,基础不牢直接影响后续学习。《普通高中数学课程标准》明确指出,教师应重视基本公式、定理的推导过程,而非单纯强调记忆结果,例如函数教学中,通过绘制图象、分析变化规律帮助学生理解定义域与值域的内在联系,每单元结束后设置专题复习课,引导学生整理知识网络,利用错题本进行针对性训练,确保80%以上学生掌握核心知识点。

构建数学思维模型

高考命题趋势显示,抽象概括与建模能力成为区分学生水平的关键指标,课堂教学需设计阶梯式问题链:从生活情境导入(如购房贷款计算),逐步抽象为数学问题,最终建立方程或函数模型,在立体几何模块,采用GeoGebra软件进行三维动态演示,帮助学生从具体感知过渡到空间想象,定期开展数学建模竞赛,鼓励学生用概率统计方法分析校园食堂用餐规律等实际问题。

衔接现实应用场景

新课标要求数学教学与科技、经济等领域深度融合,概率章节可引入保险精算案例,导数部分结合企业利润优化问题,某重点中学的实践表明,将投资理财、大数据分析等职业场景融入教学后,学生课堂参与度提升40%,建议教师收集统计局公开数据,指导学生完成人口增长预测、消费趋势分析等课题,培养数据解读能力。

实施动态分层教学

根据华东师范大学2023年教育研究报告,同一班级学生的数学认知水平可能相差5个年级,智能诊断系统可精准定位学生薄弱环节,例如对三角函数掌握不足的群体,推送专项微课与自适应练习题,建立弹性作业机制,基础组侧重计算准确率,提升组挑战高考压轴题变式,拓展组尝试撰写数学小论文,月考后按知识模块进行个性化讲评,避免"一刀切"式教学。

渗透数学文化内涵

数学史不仅是教学素材,更是激发学习动机的有效工具,讲解二项式定理时穿插贾宪三角的发明历程,在复数章节重现卡尔达诺公式背后的学术之争,定期举办数学文化周,通过斐波那契数列与艺术设计的关联展览,让学生体会数学的审美价值,这类实践使某实验中学的数学选修课报名人数增加两倍。

教学方针的制定需要与时俱进,教师应持续关注脑科学、教育技术的最新研究成果,当课堂真正成为思维碰撞的场所,当公式定理转化为解决问题的工具,数学教育才能实现其育人价值。

发表评论