数学成绩不理想,是不是总觉得自己天生不适合学数学?先放下这个念头——你缺的不是天赋,而是一套能落地的复习策略,以下是经过验证的有效方法,帮助基础薄弱的学生实现数学逆袭。

一、精准定位薄弱环节

翻出最近三次考试的试卷,用红笔圈出所有扣分题对应的知识点,二次函数图像判断错误、全等三角形证明步骤不清晰,把这些知识点按教材目录归类,制作成“漏洞清单”,优先解决出现频率最高的前3个问题,比如方程计算错误率超过60%,就从这里切入。

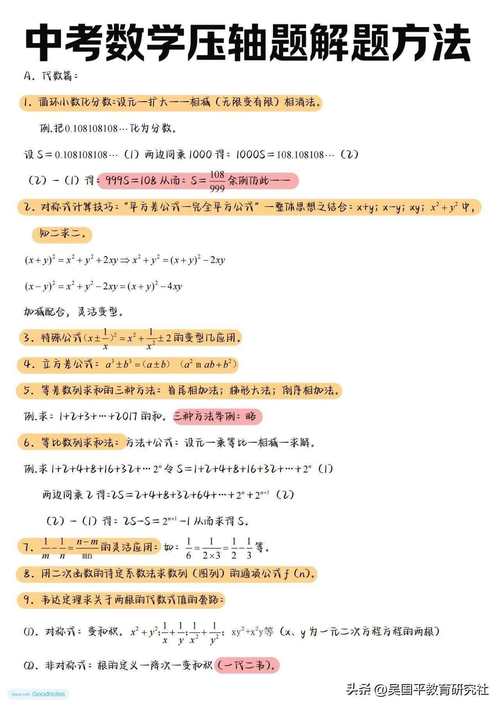

二、重构知识网络

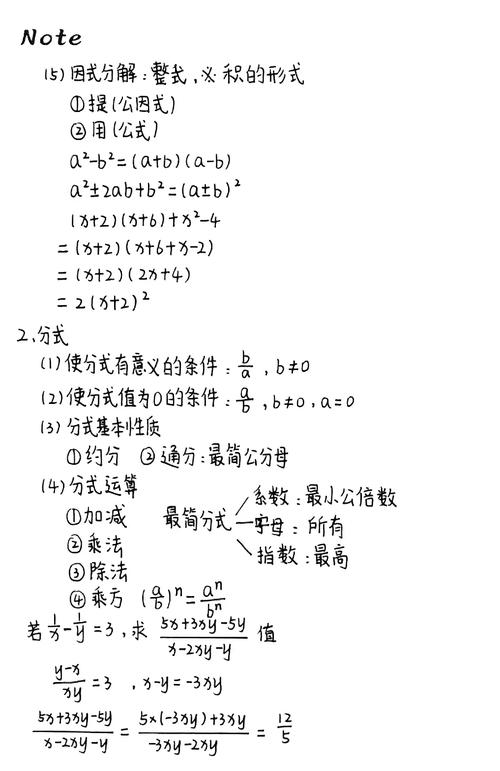

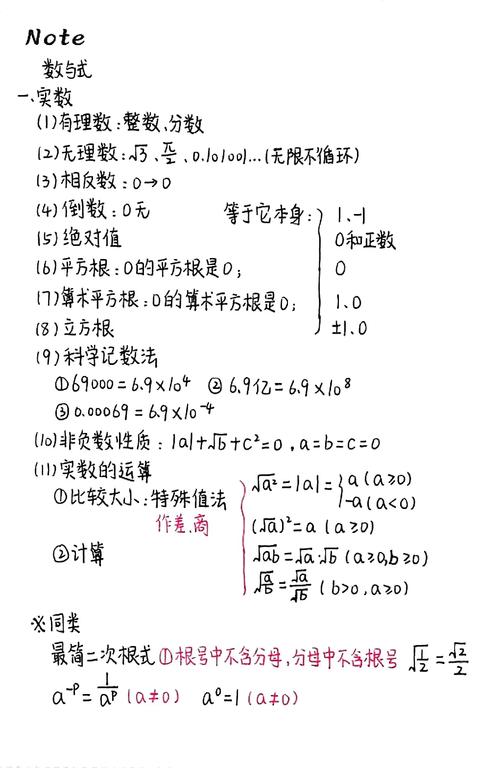

买一本活页笔记本,按“公式定理+典型例题+易错点”的格式整理,一元二次方程求根公式”板块,左侧写公式推导过程,右侧贴一道中考真题(2023年北京卷第15题),下方用黄色彩笔标注“注意判别式Δ≥0时才适用”,每周抽20分钟用思维导图串联章节关联,例如把平行四边形性质与三角形中位线定理连成知识链。

三、建立梯度训练系统

每天安排40分钟分阶段刷题:前10分钟做5道基础送分题(如有理数运算),中间20分钟攻克2道中等难度题(如函数应用题),最后10分钟尝试1道拓展题(带*号的课后思考题),重点记录解题卡壳点:是公式记忆模糊?还是解题思路断层?用手机录音复述解题过程,回放时能清晰暴露思维漏洞。

四、打造动态错题库

准备三色错题本:黑色抄原题,蓝色写标准解法,红色批注自己的错误原因。“因式分解时漏看负号(2024/3/5)”“辅助线添加位置错误(2024/4/12)”,每周末对错题进行二次筛选,完全掌握的题打√归档,反复出错的题用荧光笔标记,转化成新的专题训练。

五、搭建即时反馈机制

组建3人学习小组,每天互相出1道对方薄弱点的题目,用计时器限定15分钟解题,完成后立即交叉批改,重点讨论不同解法优劣,例如用代数法和几何法解同一道动点问题,比较哪种更高效,每月邀请数学老师做1次专题诊断,带着具体问题清单(不超过5个)寻求个性化指导。

考试前两周启动“仿真模考”:完全按照中考时间安排,连续做3套不同省份真题,用Excel表格统计各题型得分率,发现选择题正确率仅55%,立即回看对应章节的课堂笔记,考前一天不做新题,把错题本里的红色标记题快速过一遍。

数学提升从来不是直线上升的过程,某位学生用这个方法,从初二期末的42分到中考89分,关键是在第3个月遇到瓶颈期时,坚持多做了17套专项训练卷,当你把“听不懂”转化为“具体哪个步骤卡住”,把“粗心”细化为“符号处理习惯错误”,进步就会自然发生。

发表评论