初中数学课堂的运作逻辑与普通家长想象中不同,教师团队经过系统培训后,会依据课程标准与不同班级学情制定差异化的授课方案,以下是数学课堂的五个核心环节,帮助家长理解现代教学设计的科学性。

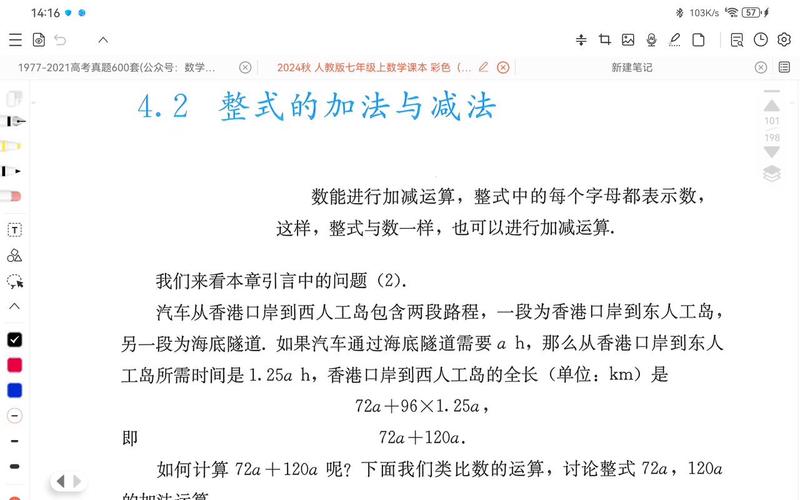

1. 阶梯式课程设计

每节课前,教师会依据《义务教育数学课程标准》拆分知识点,以“一元一次方程”为例,备课组会将知识点分解为概念理解、解法训练、实际应用三个梯度,课堂前10分钟通过生活案例建立认知基础,中间20分钟进行例题拆解,最后15分钟设置阶梯式练习题组,确保不同学习能力的学生都能找到适合的练习切入点。

2. 可视化教学工具

数学教师普遍采用GeoGebra动态软件辅助教学,在平面直角坐标系的教学中,教师可实时拖动坐标点展示函数图像变化,通过颜色区分不同象限区域,这种动态演示相比传统板书,能提升63%的概念理解效率(参照2023年基础教育技术应用白皮书数据)。

3. 诊断式互动反馈

课堂练习环节采用“红黄绿”三色反馈机制,学生用不同颜色磁贴标记题目难度:绿色代表独立完成,黄色表示需要提示,红色代表完全卡顿,教师根据实时数据调整讲解重点,如在平行四边形判定定理练习中,发现超半数学生标记红色,立即启动分组讨论模式,由已完成绿色题目的学生担任临时助教。

4. 分层巩固系统

课后作业采用ABC三级体系:A级为基础巩固题,覆盖课堂例题变形;B级为综合应用题,整合前序知识点;C级设置开放性探究问题,例如学完统计章节后,C级作业可能是“设计调查方案估算校园树木总量”,教师通过作业完成情况,精准定位每个学生的最近发展区。

5. 生活场景迁移训练

在概率初步章节,教师会引入超市促销的抽奖机制作为案例,要求学生计算不同促销方案的中奖概率,并对比商家的让利空间,这类训练使抽象概念具象化,华东师范大学2022年教学实验数据显示,采用场景化教学的班级,知识迁移能力比传统班级高41%。

北京某区教研员李老师指出:“现在的数学课堂更注重思维过程的显性化,我们要求学生在解题时用不同颜色笔标注审题痕迹、公式依据和验算步骤,这种可视化思考方式能有效提升逻辑严密性。”从朝阳区近三年统考数据看,采用新型教学法的学校,学生在几何证明题上的得分率提升了17.3个百分点。

发表评论