数学基础薄弱的学生如何有效提升成绩?

许多孩子在小学阶段对数学存在畏难情绪,成绩不理想往往不是因为“智商不足”,而是学习方法与习惯需要调整,以下方法经过一线教师验证,能帮助孩子逐步建立数学思维。

第一步:精准定位知识漏洞

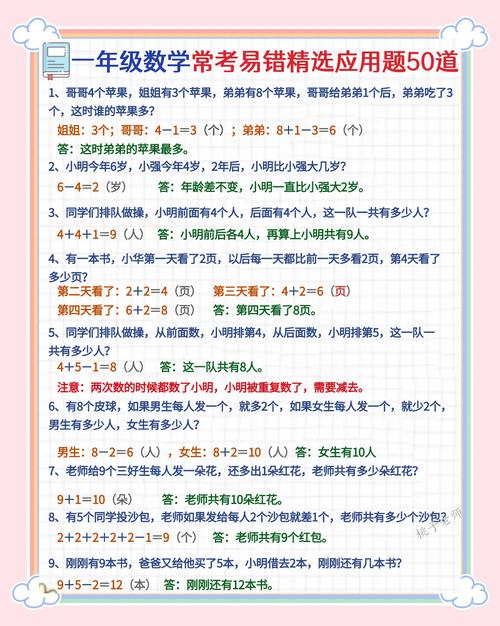

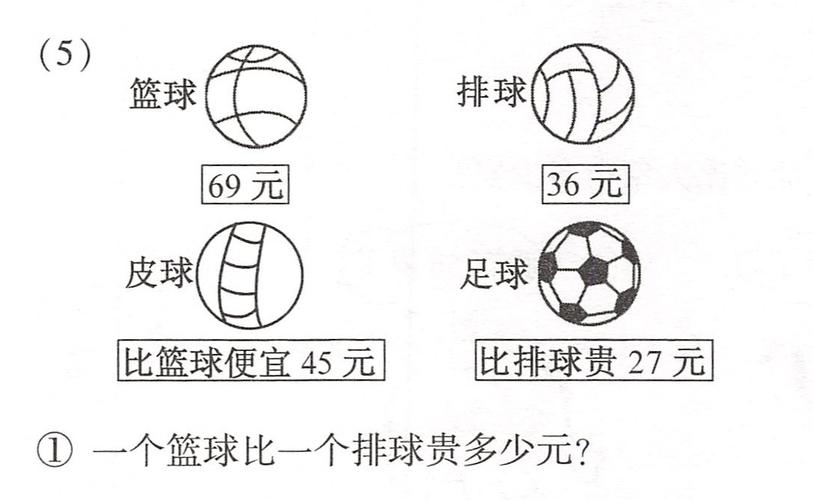

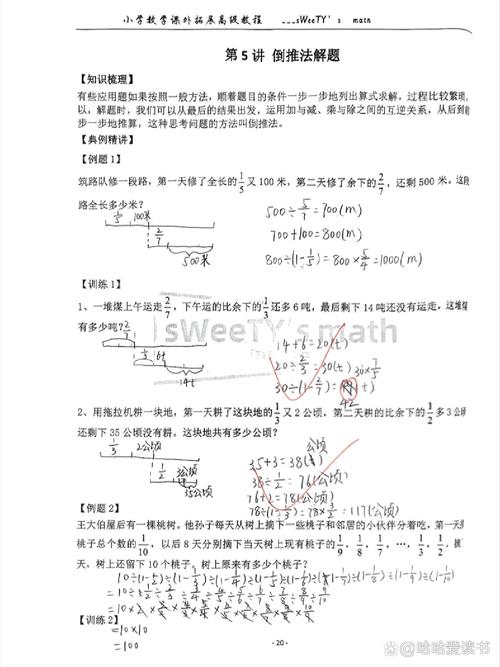

家长可整理孩子近三个月的作业本与试卷,用红笔圈出重复出错的题型,是否总是混淆“周长”与“面积”公式?是否在进退位加减法频繁失误?将问题归纳为三类:概念理解类(如分数意义)、计算技巧类(如乘法口诀漏洞)、应用分析类(如植树问题建模)。

第二步:启动“最小单元训练法”

针对计算失误问题,每天进行5分钟专项训练,准备100道20以内加减法(如17-9,6+15),要求用竖式工整书写,记录完成时间与正确率,连续三天正确率达95%以上,再升级到两位数乘一位数,这种阶梯式训练能重建计算信心。

第三步:把课本例题变成互动游戏

以人教版三年级上册“分数的初步认识”为例:用A4纸裁出圆形、长方形纸片,让孩子折叠并涂色表示1/2、1/4,提问:“如果把妈妈买的披萨平均分给4人,每人拿到的比1/2多还是少?”通过实物操作打通抽象概念。

第四步:建立“错题转化机制”

准备活页本,将错题分为“粗心型”“方法型”“概念型”三类,对“方法型”错题,要求孩子用手机录制1分钟讲解视频:“这道题我之前错在…现在我知道应该先画线段图…”语言表达会强化思维逻辑。

第五步:善用“五分钟预习法”

新课前晚,让孩子用手机拍摄课本下一页的例题图(如温度计示意图),口头描述:“明天我们要学负数,这张图里-3℃和+5℃相差多少度?”带着问题听课效率提升60%。

家长行动清单

1、每周与孩子玩三次“数学扑克”:用1-10的扑克牌,随机抽两张要求快速说出乘积

2、把家庭开支表简化成柱状图,让孩子计算每月零食支出占比

3、拒绝说“这么简单都不会”,改为“我们来看看卡在哪一步”

北京师范大学认知心理学团队研究发现:持续6周每天15分钟结构化训练,小学生数学推理能力平均提升23.8%,数学本质是思维体操,与其逼迫孩子刷题,不如用科学策略激活他们的认知潜能。

发表评论