数学是小学阶段的核心学科,但不少孩子在学习中会遇到理解困难、解题卡壳的情况,家长和老师如何帮助孩子突破这些难点?关键在于找准问题根源,采取科学的引导方式。

第一步:定位具体难点,避免笼统归因

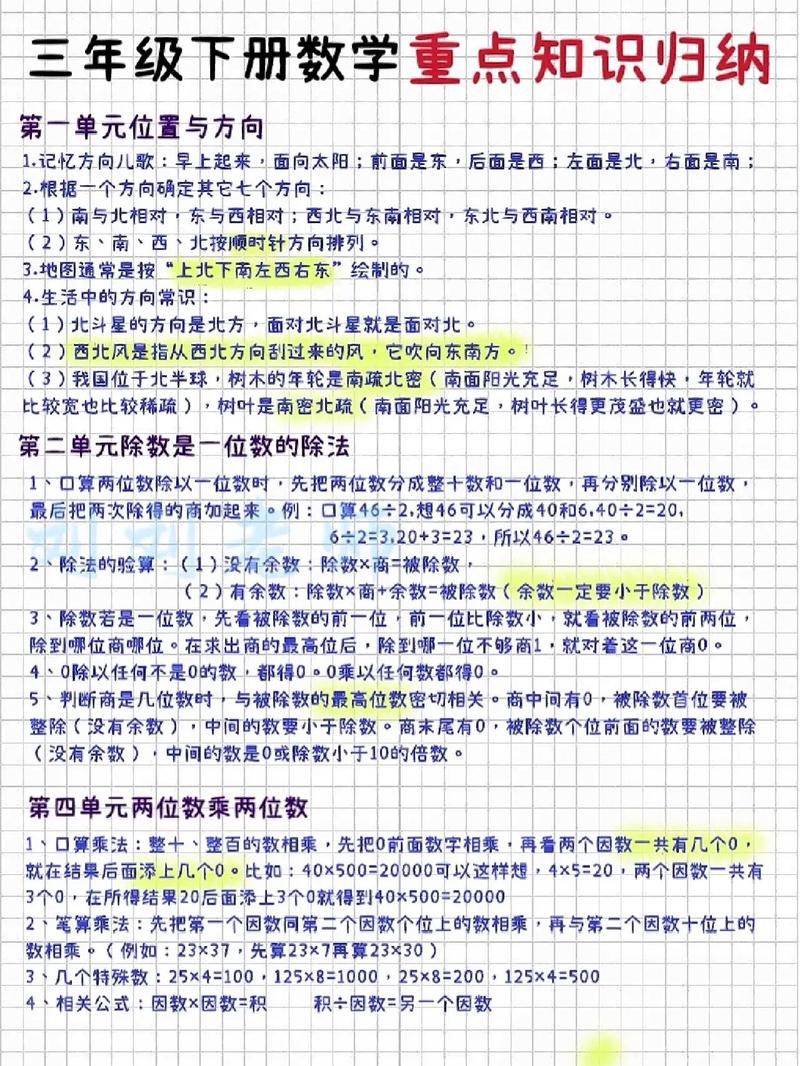

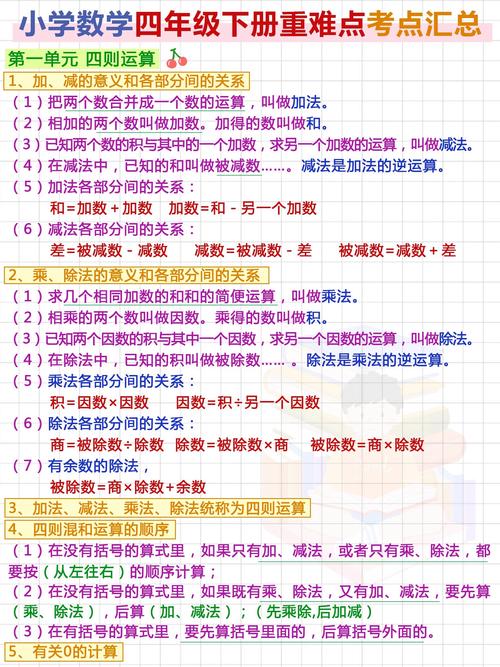

孩子数学学不好,往往被简单归为“不够努力”或“没天赋”,这种归因会掩盖真实问题,有的孩子乘法口诀不熟导致四则运算出错,有的则是应用题理解能力不足,家长需要观察孩子作业和试卷,记录常错题型,与老师沟通分析具体薄弱环节,某重点小学教师曾分享案例:一名五年级学生总在分数应用题失分,后发现是三年级时的单位“1”概念未吃透,补上基础后成绩显著提升。

第二步:用生活场景激活数学思维

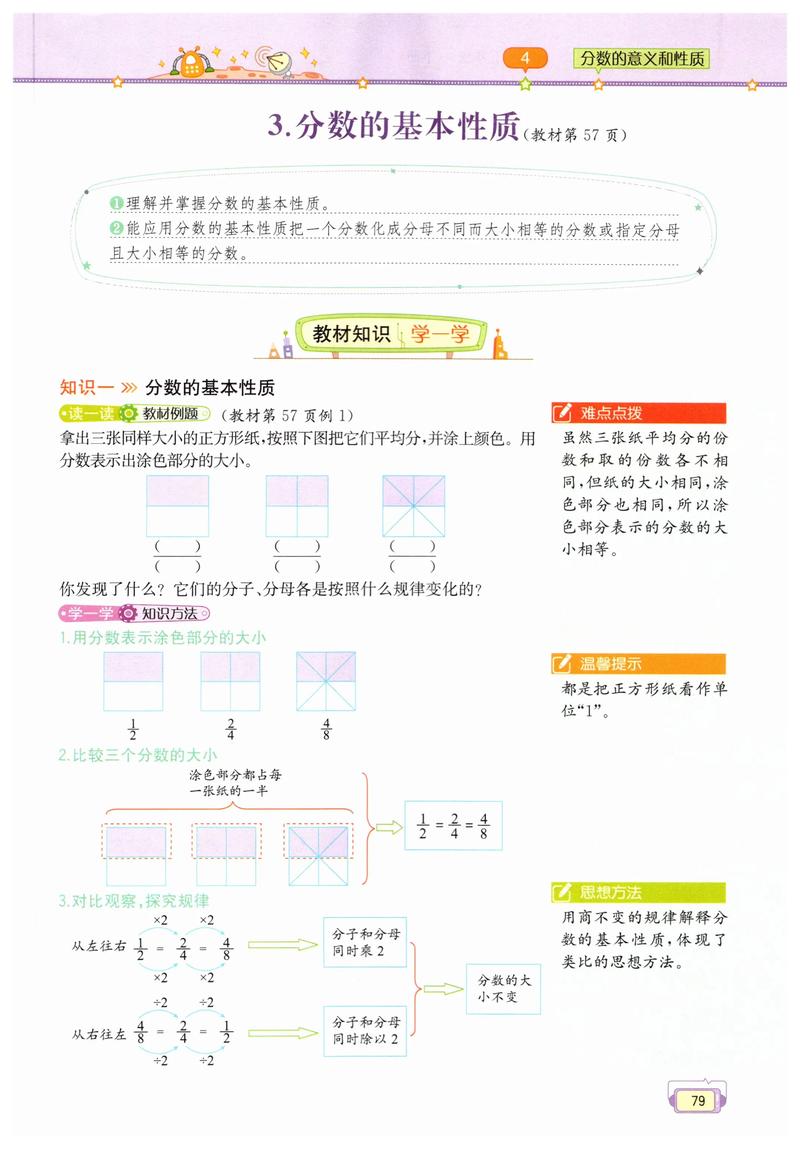

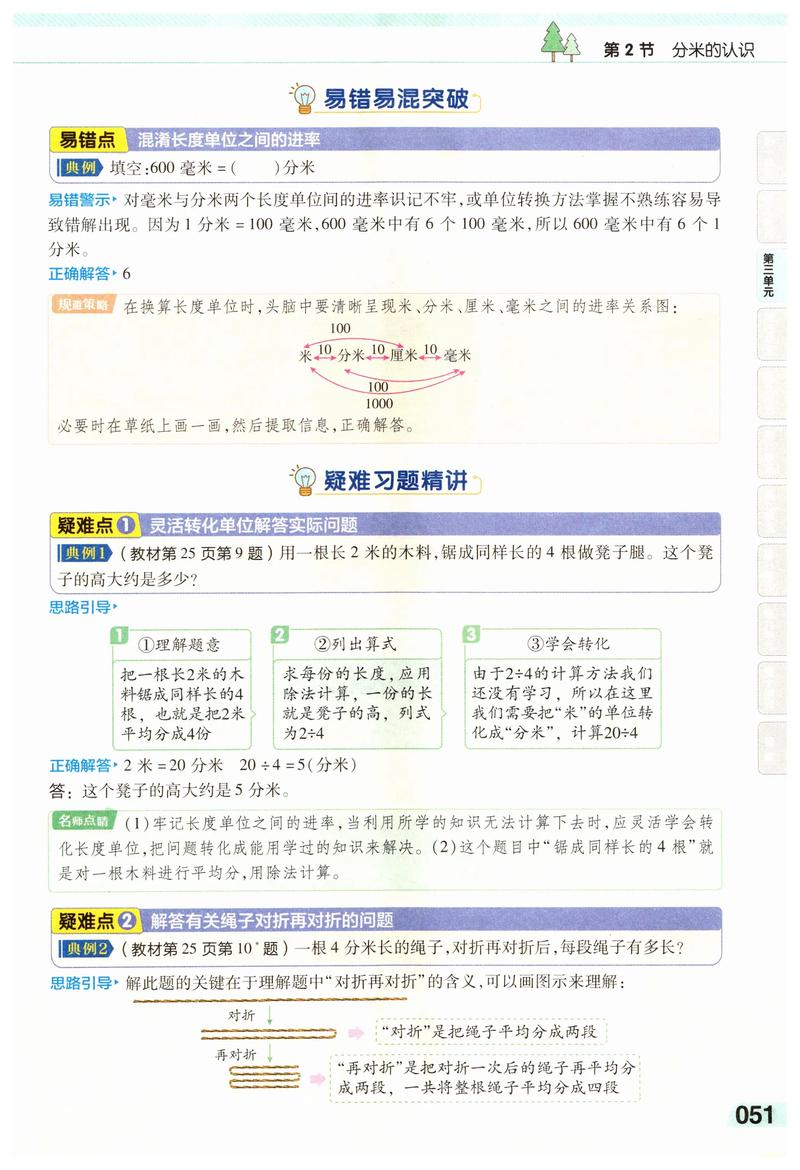

抽象概念是低年级学生的普遍障碍,将数学与生活结合能有效降低理解难度,比如认识钟表时,让孩子观察真实时钟的运转;学习长度单位时,用卷尺测量书桌、房间;超市购物时让孩子计算找零,北京师范大学课题组实验显示,每周进行3次生活数学实践的学生,空间想象能力测试得分提高27%。

三步解题法培养逻辑能力

面对复杂题目,教会孩子分步拆解:

1、提取关键数据:用红笔圈出已知条件

2、画图辅助:线段图、表格或简易模型

3、逆向验证:将答案代入原题检验

例如鸡兔同笼问题,先画动物简图标出腿数,再通过增减数量寻找规律,这种方法比死记公式更能培养数学思维。

建立动态反馈机制

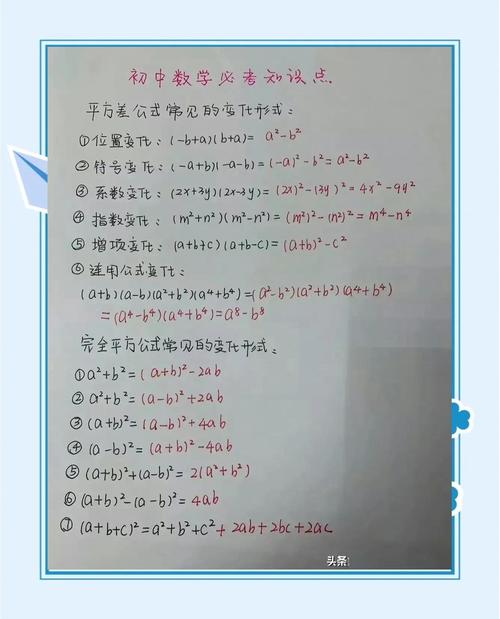

错误不是终点,而是改进的起点,建议准备两本笔记:

思维记录本:写下解题时的思考过程,暴露错误逻辑链

进步存折:记录每周掌握的新方法、做对的难题

海淀区某数学特级教师跟踪发现,持续记录分析错题的学生,半年内解题正确率平均提升41%。

工具赋能提升效率

善用现代学习工具但不过度依赖:

思维导图软件 整理知识脉络

可擦写草稿纸 随时修改思路

计时器 培养限时解题习惯

某在线教育平台数据显示,合理使用学习工具的学生,单位时间练习效率提升35%,且专注力持续时间延长18分钟。

数学能力的培养如同搭建积木,每一块基础都影响整体结构,家长要有“脚手架”意识——在孩子够不到时提供支撑,在掌握后适时撤除,当孩子说“我不会”时,不妨回应:“我们一起看看哪个台阶没踩稳。”这种陪伴式引导,往往比单纯说教更有力量。

发表评论