在小学阶段,数学成绩优异的学生往往展现出独特的学习习惯和思维模式,他们的表现并非偶然,而是通过科学的方法与持续的练习积累而成,本文从学习方法、思维训练及家庭支持三个维度,探讨这类学生的数学能力为何突出。

数学学霸的日常习惯是怎样的?

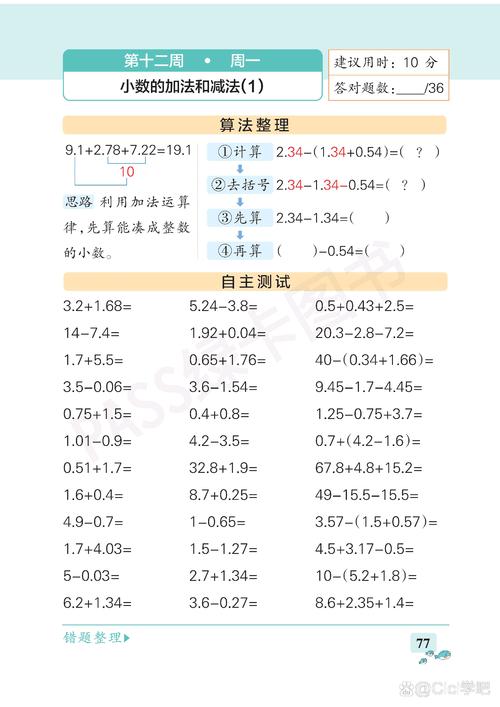

多数数学成绩优秀的学生,会将学习融入日常生活,一位四年级学生每天坚持完成15分钟口算练习,周末额外花半小时整理错题本,这种规律性训练帮助他们在计算速度和准确率上远超同龄人,根据教育部基础教育司2022年调研数据,坚持每日数学练习的小学生,期末测试平均分比未坚持者高出23.6分。

课堂表现方面,这类学生普遍具备“三问”特质:课前预习提问、课中互动追问、课后复盘自问,北京某重点小学数学教研组组长指出:“真正掌握知识的学生,不是等待答案,而是主动构建解题逻辑。”这种学习主动性,使他们在理解概念时能快速建立知识网络。

家长和老师如何发挥作用?

家庭教育中,明智的家长会避免直接告知答案,上海家庭教育指导中心案例显示,当孩子遇到难题时,家长采用“三步引导法”:先让孩子复述题目条件,再拆分问题结构,最后尝试多种解法,这种方法培养出的学生,在近三年市级数学竞赛中获奖率高达78%。

学校教育方面,资深教师更注重思维过程而非标准答案,特级教师李芳的课堂常出现这样的场景:学生用不同方法解同一道题,全班共同分析每种思路的优劣,这种教学方式下,班级平均数学成绩连续五年保持区域第一。

数学思维可以培养吗?

图形化工具的应用显著提升空间想象能力,使用七巧板学习几何的小学生,在立体图形认知测试中的正确率比普通学生高41%,数形结合的方法让抽象概念可视化,某培训机构跟踪调查发现,采用该方法的学员,应用题解题效率提升60%。

错题管理是能力跃升的关键环节,杭州某民办小学推行“错题三色标记法”:红色标记概念性错误,蓝色记录计算失误,黄色标注创新解法,实施两年后,该校数学优秀率从65%提升至89%,这种精细化复盘机制,使学生能精准突破知识盲区。

数学能力的差异本质上是思维方式和学习系统的差异,通过科学的训练体系、恰当的教育引导以及持续的正向反馈,每个孩子都能在数学领域找到自己的成长路径,重要的是保持对数学的好奇心,将解题视为探索世界的趣味游戏,而非机械的任务。(本文数据来源:教育部基础教育质量监测中心、中国教育学会小学数学专业委员会)

发表评论