数学作为初中阶段的核心学科,许多学生在学习过程中会遇到瓶颈,如何突破困境、实现成绩提升?关键在于建立科学的学习体系,以下是经过验证的实用方法,帮助学生构建数学思维框架。

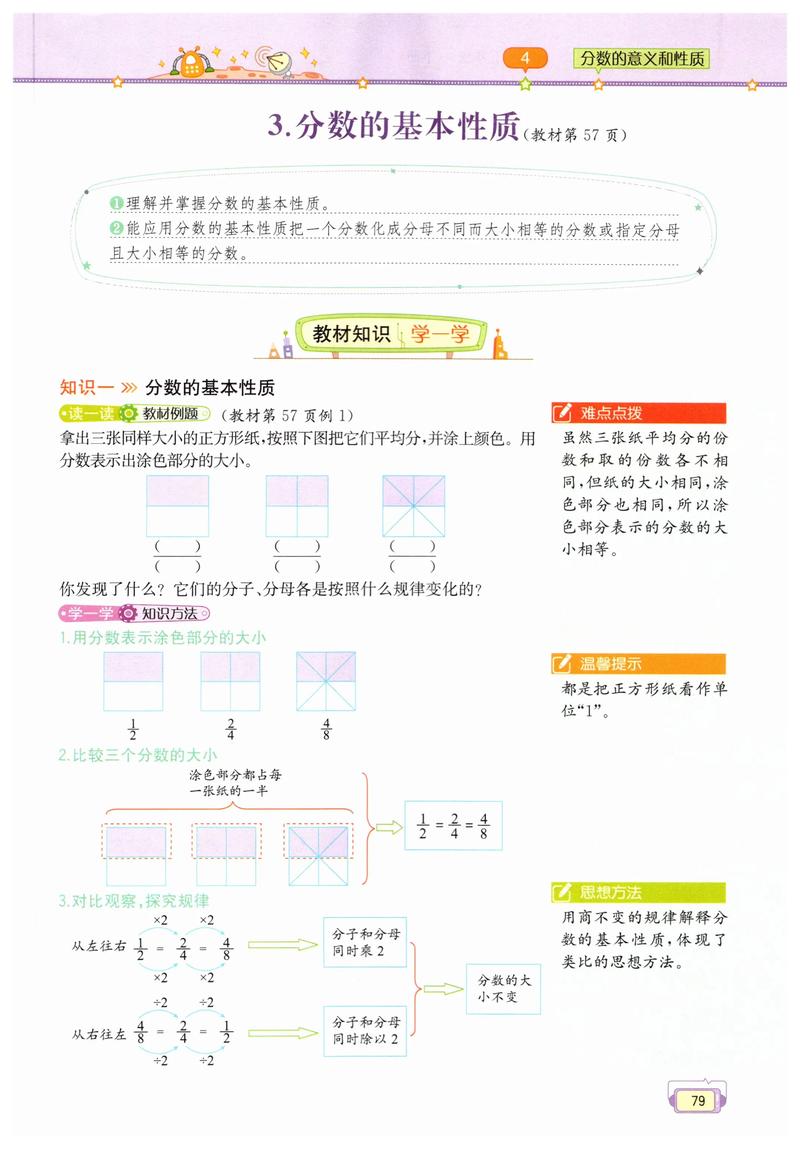

一、建立精准知识图谱

教材目录是最佳学习地图,每周末用半小时绘制单元知识点树状图,用不同颜色标注掌握程度。

- 绿色:能独立完成课后习题

- 黄色:需要提示才能解题

- 红色:完全无法理解概念

这种可视化操作能清晰暴露知识盲区,让复习方向更明确。

二、优化练习策略

盲目刷题效率低下,建议采用「三阶训练法」:

1、基础巩固:每天完成5道教材例题变形题(改变数字或条件)

2、思维拓展:每周攻克2道综合应用题(融合2-3个知识点)

3、实战模拟:每月进行限时真题训练(严格按考试时间操作)

重点记录每道错题的思维断点:是公式记忆错误、解题步骤混乱,还是题意理解偏差?

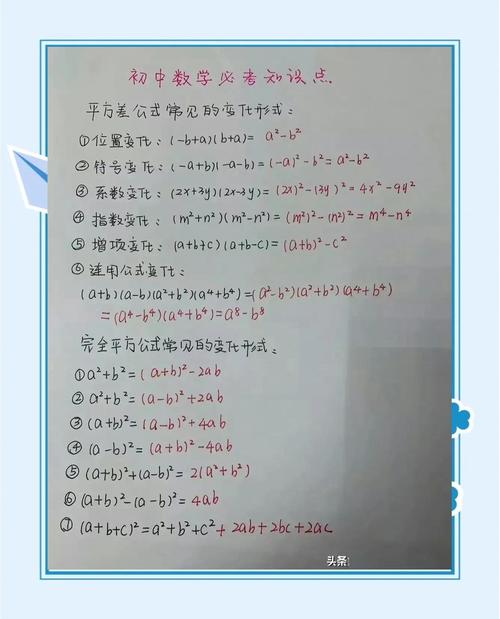

三、构建解题模型库

将典型题目分类归档:

- 几何证明题 → 标注辅助线添加规律

- 函数图像题 → 整理参数变化规律

- 方程应用题 → 建立等量关系模板

准备活页笔记本,每类题型预留扩展页,随时补充新遇到的解题思路,考试前重点复习自己整理的模型库,比泛泛复习更高效。

四、激活课堂参与度

课前完成「3分钟预演」:快速浏览新课内容,用便签写下3个预测问题,例如学习勾股定理前,可预设:

1、这定理适用于所有三角形吗?

2、古代数学家如何验证这个定理?

3、现实中有哪些应用场景?

带着问题听课,注意力集中度提升40%以上(根据教育心理学研究数据),课后立即用费曼技巧复述知识点:假设要向小学生讲解刚学的内容,该如何用最简单语言说明?

五、培养数学感知力

每周安排1小时进行「数学情景训练」:

- 超市购物时心算折扣价格

- 观察建筑物寻找几何图形

- 用统计图表分析家庭月度开支

这种生活化训练能强化数感,解决「课堂听懂但不会应用」的普遍问题,北京某重点中学实验班数据显示,坚持情景训练的学生,应用题得分率平均提升27%。

数学成绩的提升本质是思维模式的升级,当知识网络、解题策略、实践应用形成良性循环,量变必然引发质变,重要的是保持持续改进的心态——每次测试后,重点关注进步幅度而非绝对分数,用成长型思维看待每个小数点后的变化。

发表评论