初中数学学习过程中,许多学生常陷入“题海战术”,但成绩提升却不明显,如何高效做题,真正将知识转化为能力?以下分享几个关键方法,帮助学生跳出低效循环。

一、审题:抓住核心条件,避免“惯性思维”

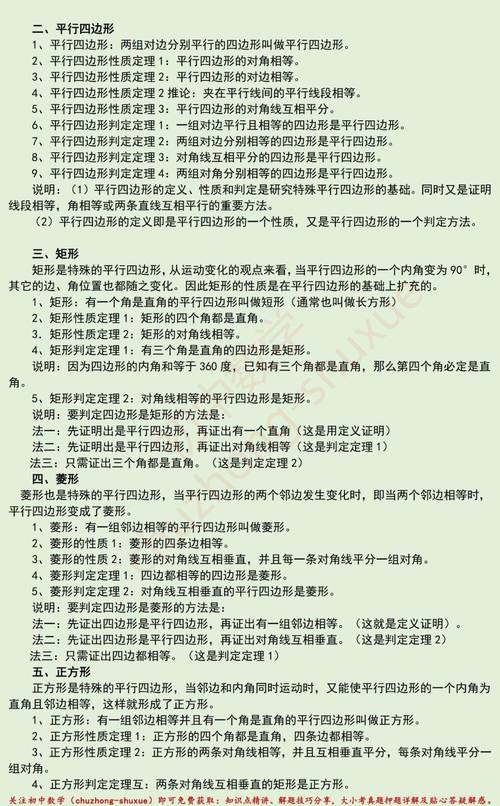

审题是解题的第一步,也是最容易出错的一环,遇到几何题时,先用笔圈出题目中的关键数据(如角度、边长、垂直或平行关系),同时标注隐含条件,若题目要求“证明四边形为菱形”,但图中未明确对角线是否垂直,此时需结合菱形的判定定理,从已知条件中推导,而非直接默认图形特征,代数题则需注意单位、取值范围等细节,分式方程”必须检验分母是否为零。

二、分步拆解:将复杂问题模块化

面对综合题时,切忌急于求成,以二次函数与几何结合题为例,可拆分为三个步骤:1. 通过函数解析式确定顶点坐标、对称轴;2. 分析几何图形(如三角形、矩形)的特殊点与函数图像的交点;3. 建立方程或不等式求解,每完成一个步骤立即检查,确保基础计算无误,避免错误累积。

三、错题本:精准定位薄弱环节

整理错题不是简单抄写,而是进行归因分析,某道概率题出错是因为“未区分放回与不放回抽样”,则需在错题旁标注对应的知识点,并补充2-3道同类题型强化练习,建议用不同颜色笔区分计算错误、概念理解偏差、解题方法缺失三类问题,针对性突破。

四、主动思考:培养“一题多解”意识

以解方程为例,除了常规的移项、合并同类项,可尝试代入法、图像法或逆向验证答案,解方程组时,若消元法计算繁琐,可观察系数特点是否适合整体代换,这种训练能增强思维灵活性,在考试中快速选择最优解法。

五、限时训练:模拟真实考场节奏

日常练习时,按题型设定时间(如选择题3分钟/题,解答题10-15分钟/题),若超时未解出,先记录当前思路,对照答案时重点关注卡壳环节,几何辅助线添加失败,往往是因为对模型特征不敏感,此时需专项训练“中点模型”“角平分线模型”等常考结构。

数学能力的提升,本质是思维习惯的养成,与其追求刷题数量,不如在每道题中深入理解条件与结论的逻辑关联,逐步建立自己的解题策略库,坚持三个月系统训练,会明显感受到分析速度和准确率的双重突破。

发表评论