数学竞赛是检验学生逻辑思维与解题能力的重要途径,但许多初中生在备赛时容易陷入盲目刷题或方法混乱的困境,如何高效提升数学竞赛水平?关键在于建立科学的学习框架,结合针对性训练与思维突破。

一、夯实基础:课本与竞赛题的桥梁

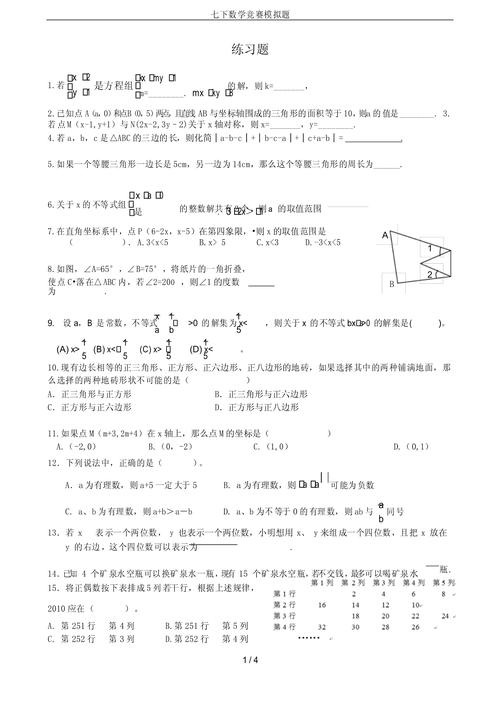

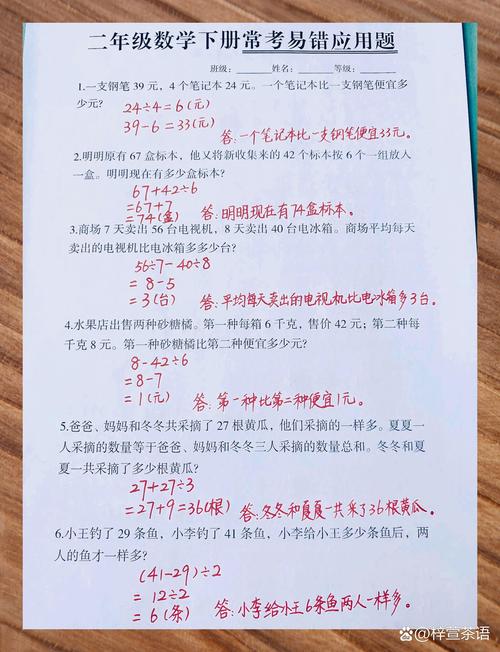

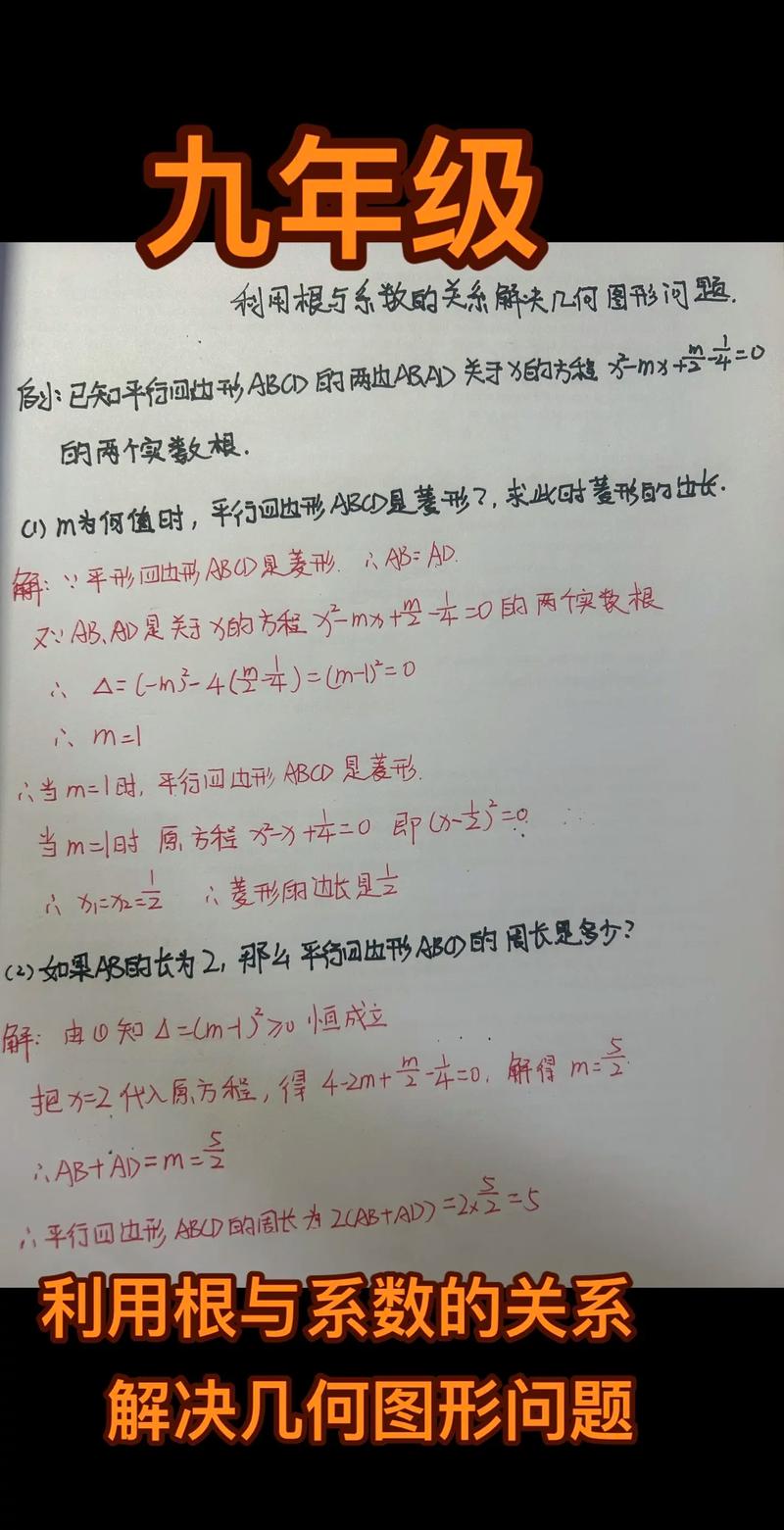

部分学生误以为竞赛题完全脱离课本,实则初中数学竞赛中60%以上的题目与教材知识点直接相关,代数恒等变形、几何辅助线构造等技巧,均以课本定理为基础延伸,建议每周抽出固定时间梳理课本章节,尝试用不同方法推导公式,并标注其潜在应用场景,勾股定理不仅能解决直角三角形边长问题,还能结合坐标系分析动态几何的最值。

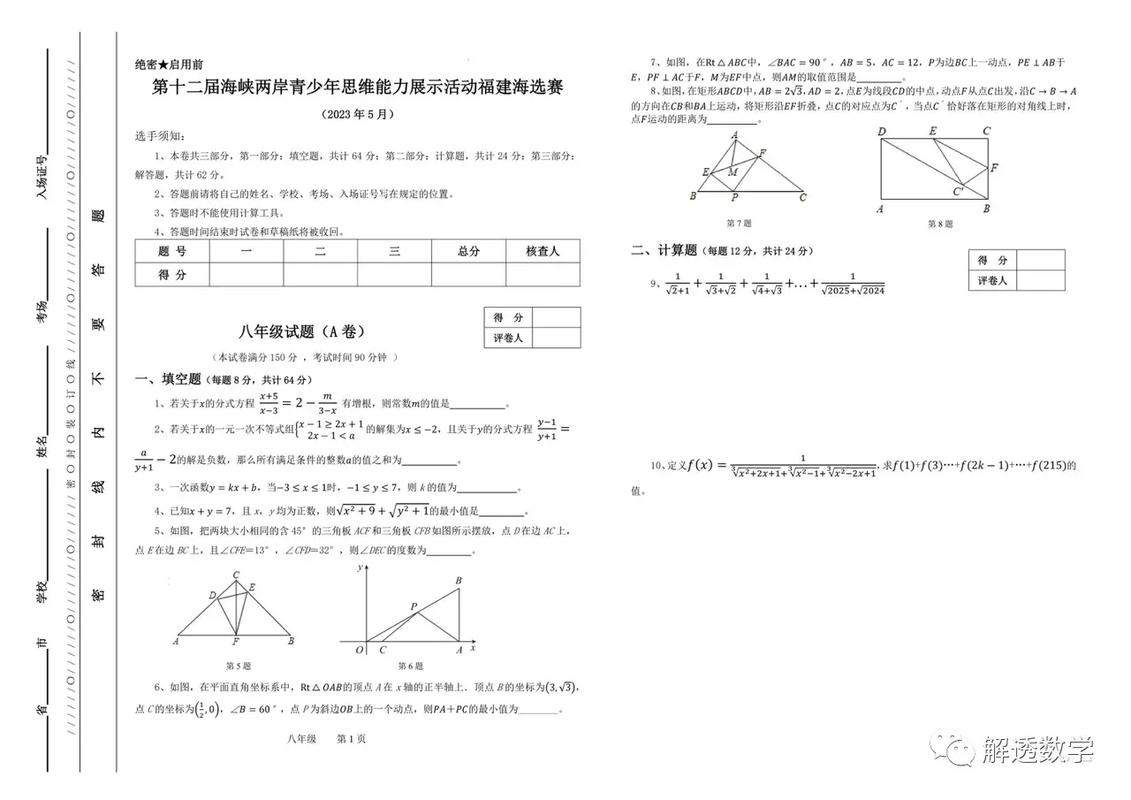

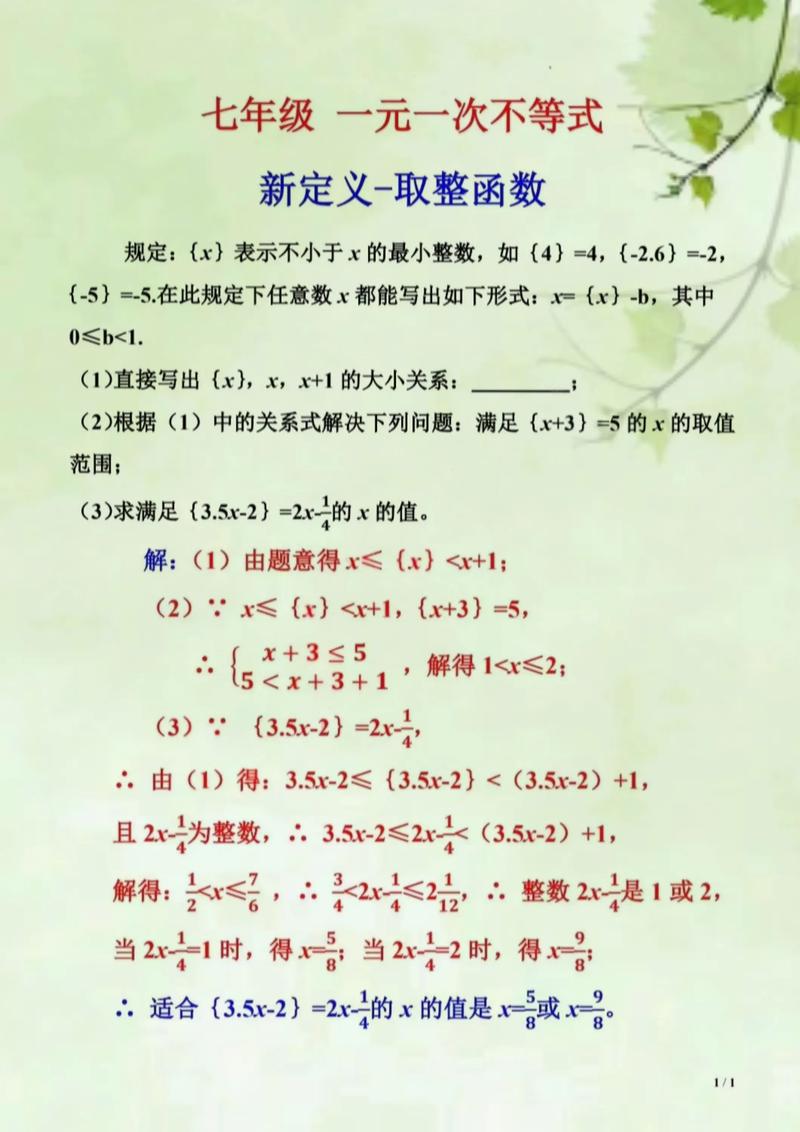

二、题型分类:建立解题模型库

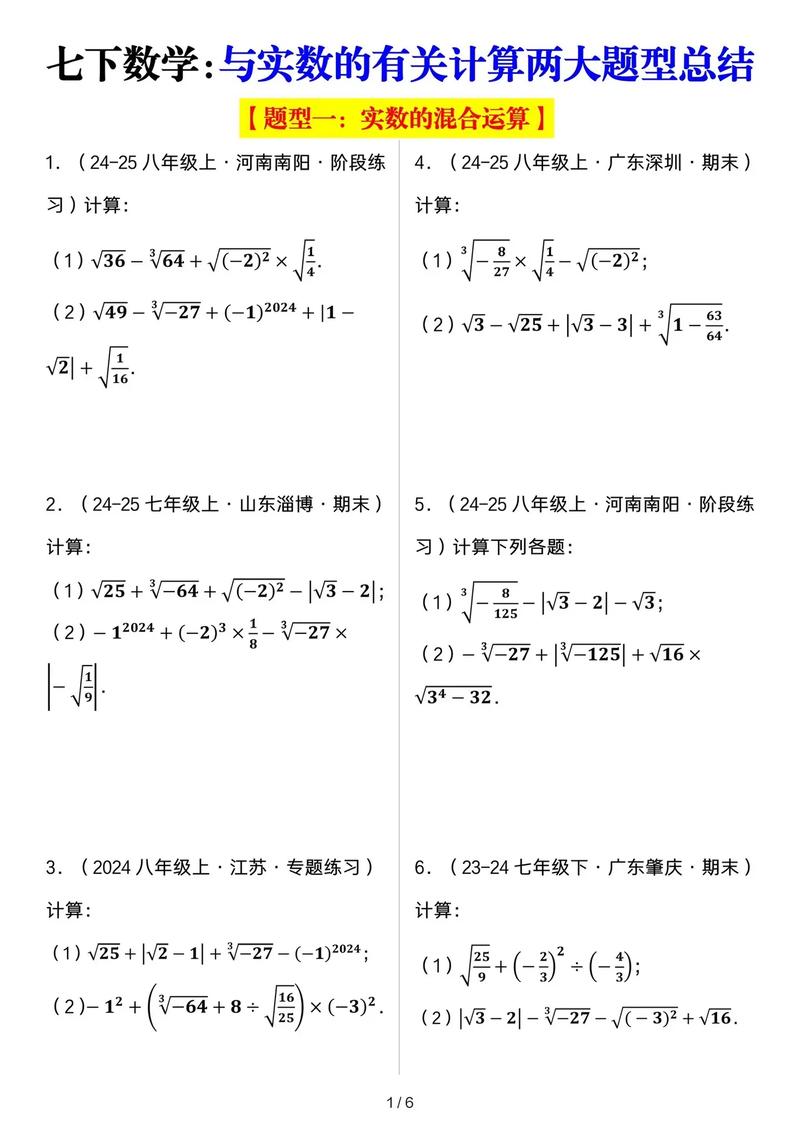

竞赛题虽灵活,但核心题型存在规律,根据近五年全国初中数学联赛真题统计,几何综合、数论初步、组合计数三大板块占比超过75%,可按照“知识点+解题策略”建立分类题库,几何题可细分为“旋转构造全等”“面积法求比例”等子类,每类整理10道典型题,提炼通用思路,一位获得省级一等奖的学生分享:“每攻克一个题型,我会用思维导图总结关键步骤,避免重复踩坑。”

三、思维强化:从模仿到创造

初期模仿经典解法是必要的,但进阶阶段需培养自主探究能力,推荐两种方法:

1、一题多解:对同一题目尝试至少三种解法,比较优劣,例如解方程时,除常规因式分解外,可考虑对称代换或数形结合。

2、命题改编:将已有题目条件与结论互换,或增减限制条件,如将整数解问题改为质数解,观察解法差异,南京某重点中学教练指出:“能自主编题的学生,往往对知识点关联性理解更深。”

四、实战模拟:时间管理与策略优化

竞赛通常限时120分钟完成20-25题,需合理分配时间,建议模拟测试时采用“三轮答题法”:

- 第一轮(40分钟):快速解答60%的基础题,确保正确率;

- 第二轮(50分钟):集中攻克30%的中等难度题,标注不确定步骤;

- 第三轮(30分钟):剩余时间专攻压轴题并检查。

数据显示,合理分配时间的学生平均得分可提高15%-20%。

五、心理建设:应对压力的具体方法

竞赛紧张情绪常导致发挥失常,可通过以下方法调节:

- 每日固定时段进行15分钟限时小题训练,培养节奏感;

- 建立错题本时,用红笔标注“思维断点”而非单纯记录错误答案;

- 赛前进行呼吸训练:深吸4秒、屏息4秒、慢呼6秒,重复5次。

曾有学生在分享经验时提到:“把竞赛看作与出题人的对话,专注题目本身而非结果,反而更容易突破瓶颈。”家长在此过程中应避免过度强调分数,转而关注孩子的思维成长。

数学竞赛如同攀登陡峭山峰,科学的路径规划比盲目冲刺更重要,坚持系统训练、保持独立思考,每个学生都能找到属于自己的解题节奏。

通过夯实基础、题型分类、思维强化和实战模拟四个环节,结合科学学习框架,逐步提升解题能力和应试技巧,注重心理建设,调整心态,克服焦虑,最终实现数学竞赛的优异成绩。