初中数学课教后记撰写指南

作为一线数学教师,教后记是教学过程中不可或缺的反思工具,它不仅帮助梳理课堂得失,更能为后续教学提供优化方向,以下从实践角度分享撰写教后记的核心方法,力求符合教师需求与专业标准。

一、聚焦课堂细节,记录关键事件

教后记的核心在于“真实”,建议从具体教学片段入手,避免泛泛而谈。

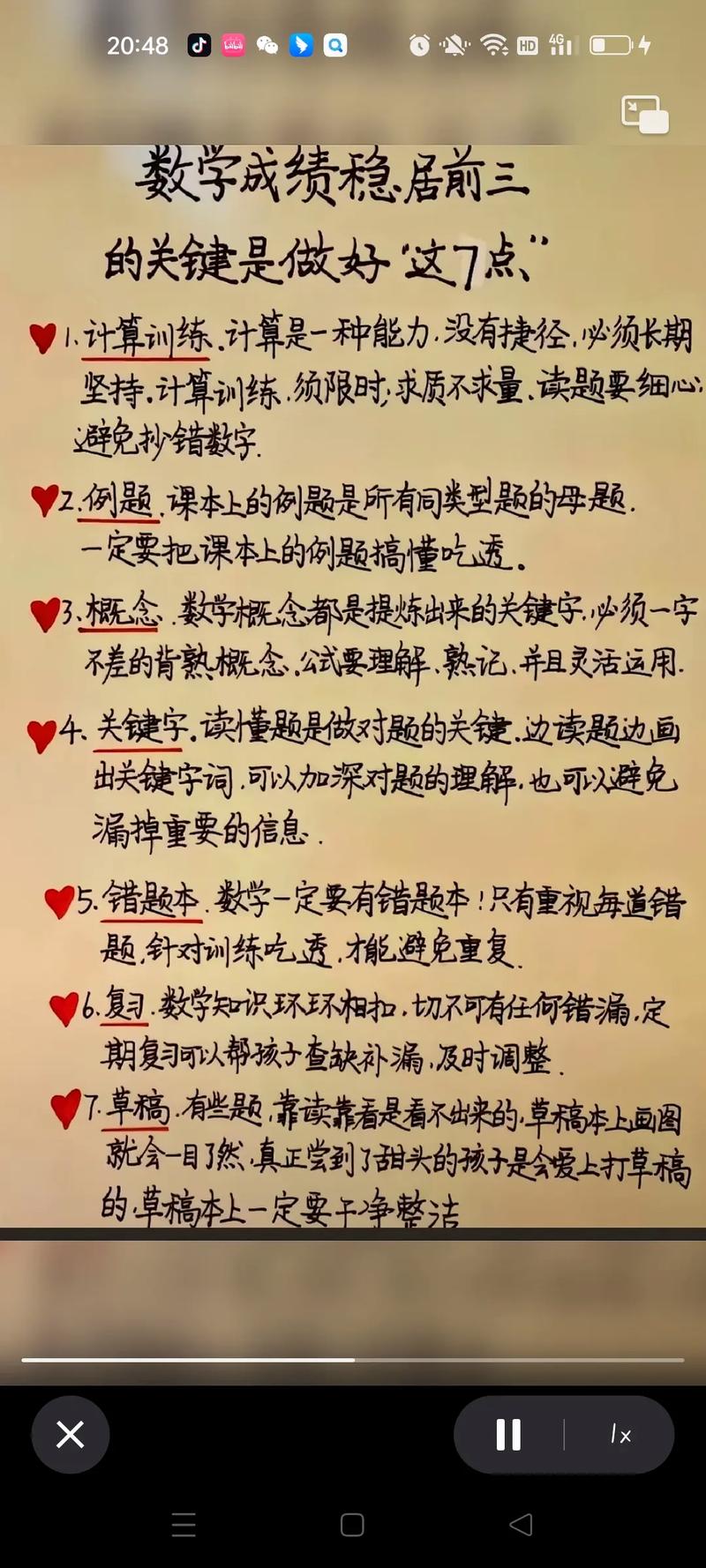

学生反应:记录课堂上学生的典型回答、疑问或错误案例,如“用配方法解方程时,超半数学生因符号问题出错”。

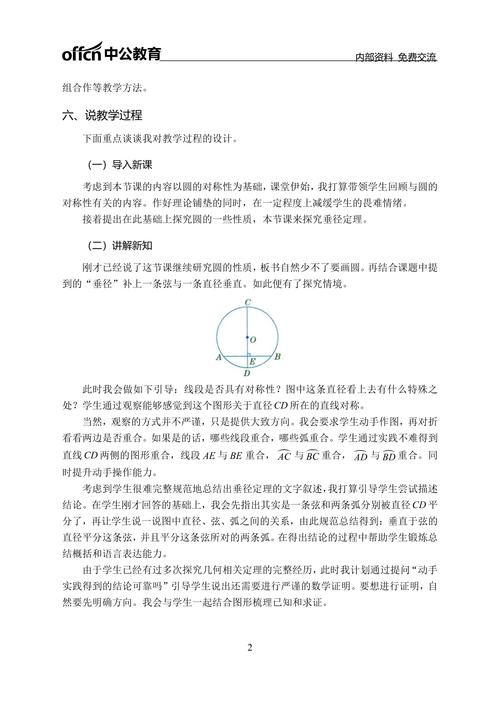

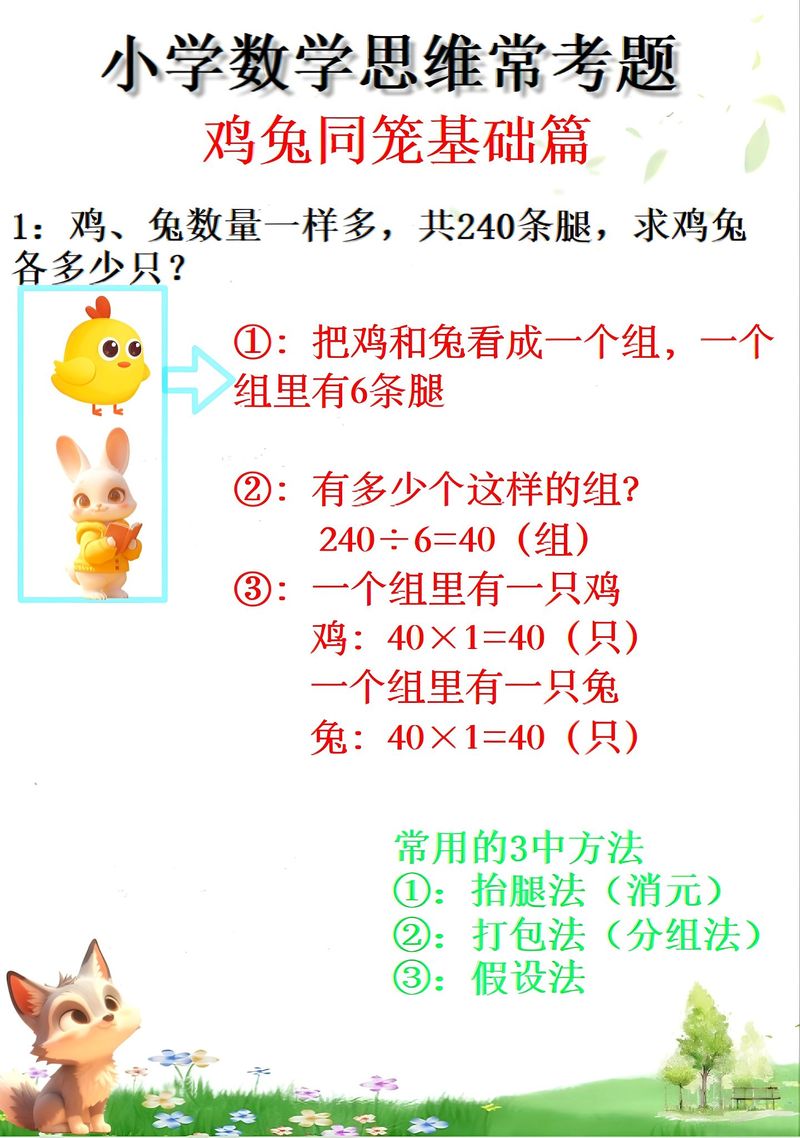

教学策略:描述采用的教具、互动形式或例题设计效果,几何画板动态演示成功吸引了后排学生的注意力”。

时间分配:复盘各环节用时是否合理,是否存在前松后紧的情况。

二、结合数据与现象,分析深层原因

脱离分析的记录仅是流水账,需将课堂现象与教学目标、学生学情关联:

目标达成度:对照备课预设,量化学生掌握情况,课后小测显示,85%的学生能独立完成分式化简,但应用类题目正确率仅50%”。

学情关联:结合班级特点反思设计合理性,如“小组讨论环节未达到预期,因学困生占比较高的班级更适合阶梯任务引导”。

理论支撑:引用教育学原理或课标要求(如《义务教育数学课程标准》),增强反思的专业性。

三、明确改进方案,避免空泛建议

有效的教后记需包含可落地的优化措施:

分层教学:针对错误率高的问题,设计巩固练习时划分基础题与变式题。

技术融合:若课堂互动不足,可尝试“随机点名软件”或“实时答题器”提升参与度。

资源调整:发现某类题型讲解效果差,可补充微课视频供学生课后自学。

四、遵循E-A-T原则,提升内容可信度

为满足搜索引擎优化需求,内容需体现专业性(Expertise)、权威性(Authoritativeness)、可信性(Trustworthiness):

引用权威资源:如教育部文件、知名教育期刊观点,增强说服力。

呈现实证案例:附上学生作业样本照片(隐去个人信息)、课堂数据图表。

持续更新迭代:定期整理教后记成系列专题,体现教学改进的连贯性。

个人观点

教后记的价值不在于篇幅长短,而在于能否形成“实践-反思-改进”的闭环,初期可从每周坚持写3篇开始,逐步养成即时记录习惯,建议使用表格模板(日期/课题/亮点/不足/对策)提高效率,教学能力的提升,正是藏在这些点滴积累的反思中。

发表评论