竞赛排名是初中数学学习中绕不开的话题,尤其对于参与过竞赛的学生和家长而言,排名往往承载着期待与焦虑,但如何看待排名,才能真正让它服务于学习目标,而非成为心理负担?本文从实际案例出发,探讨排名的意义与局限,并提供可操作的建议。

一、排名的本质是阶段性反馈,而非终极目标

数学竞赛的排名通常由题目难度、考生发挥、评分标准等多重因素决定,某次竞赛中,一道几何题的评分细则调整可能导致多名学生总分波动,直接影响最终名次,这说明排名并非绝对的能力标尺,更多反映的是某次考试中的“相对位置”,将排名视为学习成果的唯一标准,容易忽视知识漏洞的修补与思维能力的提升。

二、理性分析排名的参考维度

当看到排名时,建议从三个层面展开分析:

1、横向对比:关注同分数段学生的解题思路差异,而非单纯比较数字高低;

2、纵向追踪:对比个人历次竞赛成绩的进退趋势,判断学习方法是否有效;

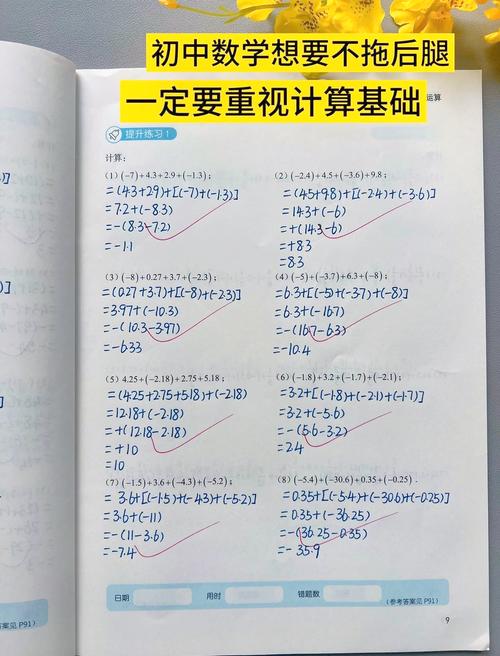

3、错题归因:统计错题类型(如代数运算失误、模型理解偏差),明确改进方向。

某培训机构曾对200名参赛学生进行跟踪调研,发现重视错题分析的学生,在后续竞赛中排名稳定性提高40%。

三、警惕“唯排名论”的认知误区

部分家长认为“排名靠前=数学天赋强”,这种观点忽略了两点事实:

- 初中竞赛内容与课内知识关联度高,系统训练比天赋更重要;

- 短期突击可能提升排名,但缺乏长期思维训练的学生,高中阶段易遇瓶颈。

教育专家王敏在《数学竞赛与核心素养》中指出:“竞赛的本质是激发探索欲,过度关注排名会削弱学生解决问题的内在动力。”

四、如何将排名转化为学习策略

1、建立个人能力图谱:将每次竞赛的失分点归类为计算能力、逻辑推理或创新思维等维度,量化薄弱环节;

2、设定过程性目标:本月专攻函数图像变换题型”,而非“下次进入前10名”;

3、结合课内进度调整:若学校正在教授相似知识点,可同步深化竞赛内容,形成叠加效应。

某重点中学教师分享案例:一名长期徘徊在30名左右的学生,通过针对性强化空间想象类题目,半年后不仅竞赛排名进入前5,课内立体几何得分率也从65%提升至92%。

五、当排名未达预期时的应对建议

- 区分“能力不足”与“临场失误”:计算错误占失分50%以上时,需加强限时训练;

- 关注“进步速度”而非绝对名次:从100名进步到60名的价值可能大于从20名到15名;

- 与教师深度沟通:请专业教师分析答卷,往往能发现自我评估中忽略的细节问题。

笔者接触过多个案例表明,合理看待排名的学生,在抗压能力、学习自主性方面表现更突出,与其纠结数字变化,不如将精力投入具体问题的解决——毕竟,真正的数学能力体现在面对陌生题型时,能否调动已有知识构建解决方案,竞赛只是成长路上的一个路标,而非终点。

发表评论