数学拓展训练的关键在于激发兴趣与培养思维

小学数学的学习不应局限于课本和习题册,而需要结合生活场景与思维训练,帮助孩子建立数学思维框架,以下方法适合家长与教师参考,为孩子设计系统性拓展方案。

1. 生活实践:数学与日常结合

将数学问题融入生活场景,是培养孩子应用能力的基础。

购物计算:让孩子参与家庭采购,计算商品折扣、比较单价、预估总价;

时间管理:用“倒推法”规划上学前的准备时间,理解分钟与小时的换算;

空间测量:用卷尺测量房间尺寸,计算面积或家具摆放位置。

通过实际任务,孩子能理解数学的实用性,减少对抽象概念的恐惧感。

2. 游戏化学习:提升逻辑与策略

数学游戏能让孩子在轻松氛围中锻炼逻辑推理能力,推荐两类经典形式:

数独与棋类:数独培养数字敏感度,象棋、围棋训练空间布局与策略思维;

编程启蒙:通过Scratch等工具设计简单数学游戏,如“数字迷宫”或“算式闯关”。

游戏规则需逐步进阶,避免难度过高挫伤积极性。

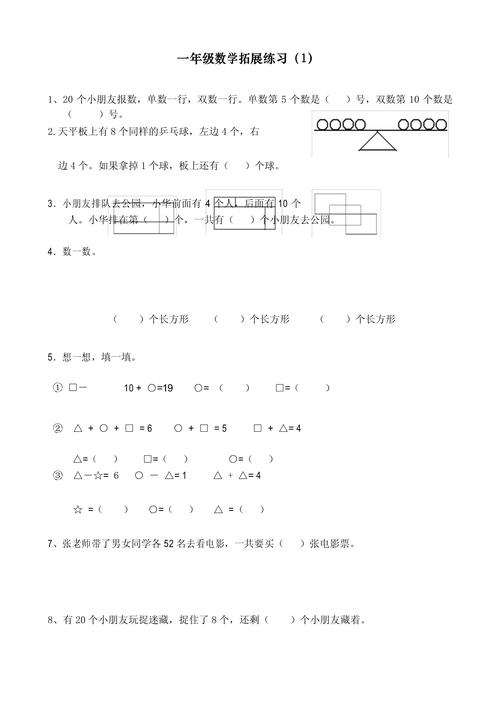

**3. 分层训练:因材施教

根据学生基础划分训练难度,避免“一刀切”:

基础层:强化计算准确率,如每日5分钟口算,配合错题归类;

进阶层:接触奥数基础题,例如鸡兔同笼、等差数列,注重解题思路而非答案;

拔高层:尝试开放性题目,如“用不同方法验证24×15的结果”。

教师或家长需定期观察进展,动态调整任务难度。

4. 跨学科整合:打破知识壁垒

数学与科学、艺术等学科结合,能拓宽思维维度:

科学实验:记录植物生长高度并绘制折线图,理解数据可视化;

艺术设计:用几何图形创作对称图案,认识轴对称与旋转概念;

阅读拓展:共读《汉声数学图画书》等绘本,用故事解释分数、概率等知识。

5. 家庭互动:创造数学对话环境

家长可通过简单活动营造数学氛围:

每周数学话题:讨论“为什么车轮是圆的”“如何公平分配蛋糕”;

家庭竞赛:限时挑战数独、24点游戏,适当给予奖励;

数学日记:鼓励孩子记录生活中发现的数学问题,如“超市标签如何排版更清晰”。

6. 思维可视化:工具辅助理解

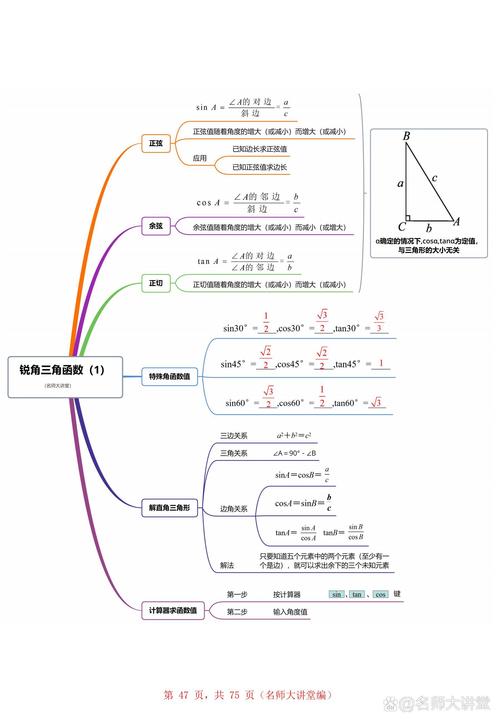

借助工具将抽象概念具象化:

数形结合:用积木演示分数加减,用磁力片搭建立体图形;

思维导图:整理单元知识点,用颜色区分公式与例题;

错题卡:将易错题分类整理,标注关键解题步骤与易错点。

个人观点

数学拓展并非盲目刷题,而是通过多元化的输入与输出,让孩子体验解决问题的成就感,重点在于保护好奇心,允许试错,避免用“标准答案”限制思维,教育者需保持耐心,将数学视为长期思维训练,而非短期分数冲刺。

发表评论