高中数学作为基础教育的重要学科,其内容设计既注重知识体系的完整性,也强调逻辑思维的培养,本文将从知识框架与核心素养两个维度解析现行高中数学课程的主要内容。

知识框架的构建

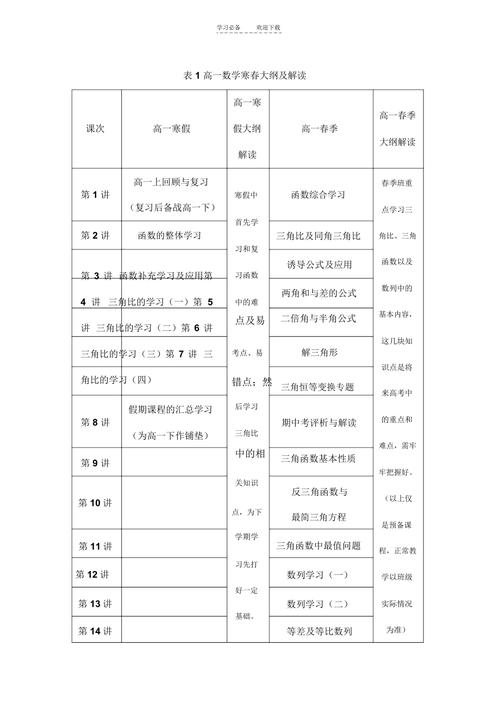

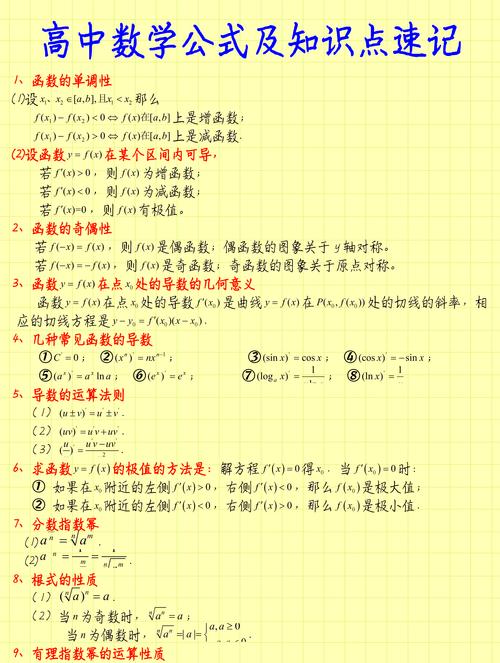

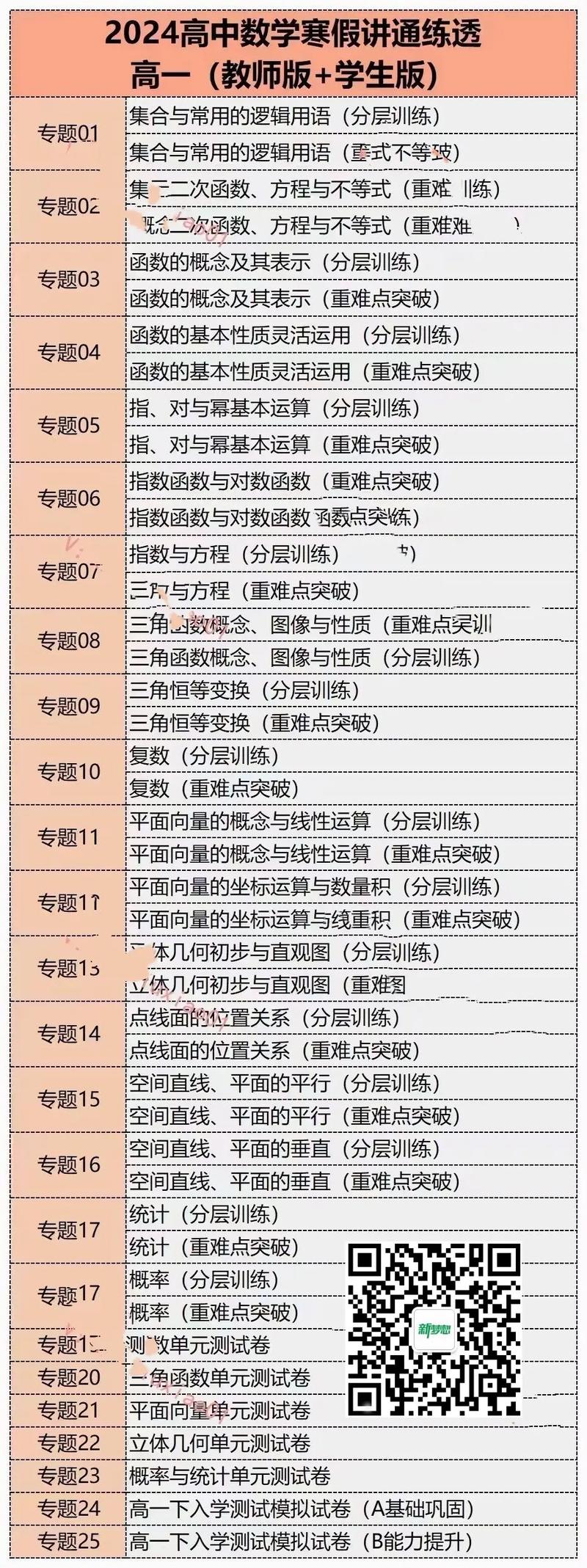

以《普通高中数学课程标准》为纲,形成三大基础模块与若干拓展板块,必修课程包含预备知识、函数概念与应用、几何与代数基础、概率统计入门四大单元,选择性必修课程在此基础上深化,涵盖空间向量与立体几何、数列与数学归纳法、导数及其应用等进阶内容,选修部分则根据学生发展方向设置数学建模、数学文化等特色课程。

核心素养的培养路径

1、抽象思维的阶梯训练

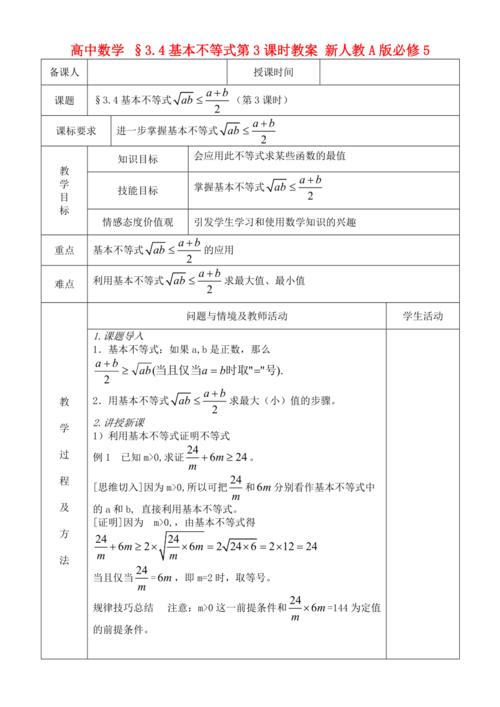

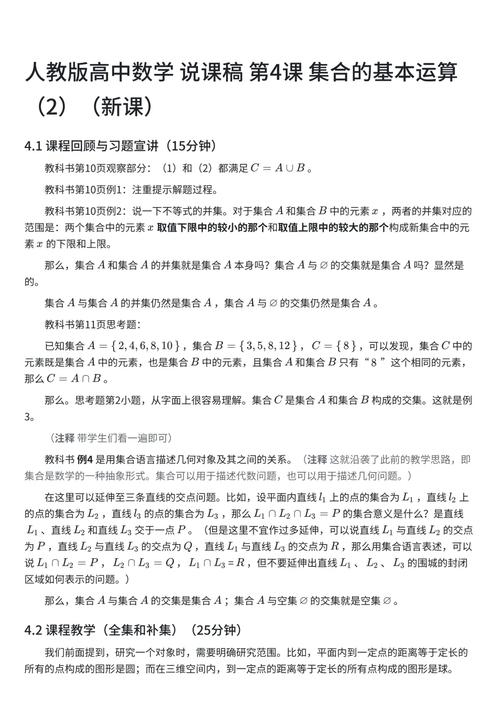

从集合语言到函数符号的演变,课程通过"数→式→函数→微积分"的递进体系,培养学生用数学语言描述现实问题的能力,例如利用二次函数模型分析抛物线运动轨迹,借助导数工具解决最优解问题。

2、空间观念的具象化培养

立体几何单元采用"直观感知→操作确认→思辨论证"的教学路径,学生通过三视图还原几何体结构,运用空间向量计算二面角,在三维坐标系中建立空间想象与代数表达的联结。

3、数据分析的实践导向

概率统计模块突破传统计算训练,强调真实情境下的数据处理能力,从抽样调查方案设计到回归分析应用,学生需完成完整的数据收集、整理、分析流程,形成基于证据的决策思维。

4、运算能力的现代转型

在保留必要的手工计算训练基础上,课程引入计算器与数学软件的应用,例如借助GeoGebra验证几何猜想,使用Excel处理大型数据集,培养适应数字时代的运算素养。

课程实施的现实考量

现行教材采用螺旋式编排,重要概念如函数思想贯穿整个学习周期,建议学习者在预习阶段建立知识地图,标注各章节的逻辑关联;复习时构建思维导图,将零散知识点整合为有机网络,对于课业压力较大的学生,可重点突破函数与几何两大核心板块,这两个领域占高考考查内容的62%以上。

数学教育研究者王教授指出:"当代数学课程的价值不仅在于公式记忆,更在于培养结构化思维与问题解决策略。"这种观点在近年高考命题趋势中得到印证,2023年全国卷中有41%的题目涉及跨章节知识综合运用,对于教育工作者而言,如何在知识传授与思维训练间取得平衡,仍是需要持续探索的课题。

发表评论