小学数学观察记录怎么写

观察记录是小学数学教学中的重要工具,既能帮助教师了解学生的学习过程,也能让家长更直观地发现孩子的思维特点,如何撰写一份有价值的小学数学观察记录?以下从目标设定、内容框架到实践技巧,提供具体方法。

**明确观察目的:聚焦核心能力

观察记录并非流水账,需围绕数学核心素养展开,低年级重点记录“数感培养”或“操作能力”,中高年级可侧重“逻辑推理”或“问题解决策略”,根据《义务教育数学课程标准》,建议结合教材单元目标设计观察点。

案例:学生在“认识钟表”课堂中,是否能将抽象时间概念与实际生活场景结合?

清晰的观察目标能避免记录过于笼统,提升后续分析的针对性。

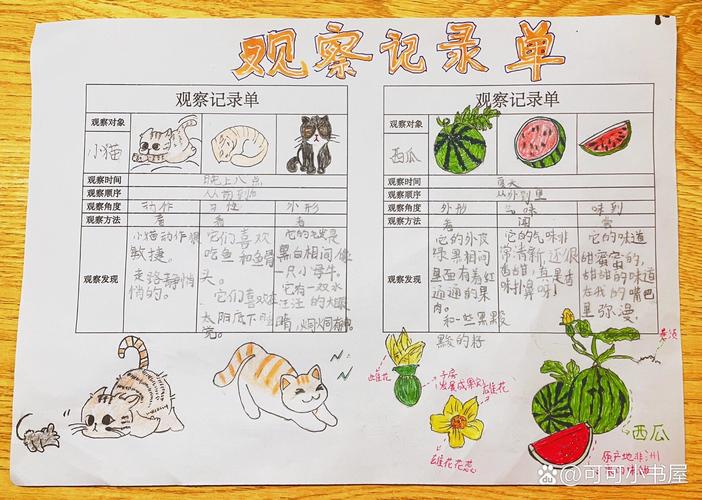

一份规范的观察记录需包含以下要素:

1、学生行为描述

- 用具体语言还原学生的操作或表达,避免主观评价。

- 例:“学生A用积木拼搭出长方体后,用手指逐一数出12条棱,并询问:‘每个顶点连接的棱数量一样吗?’”

2、关键问题分析

- 结合行为,分析学生的思维路径。“通过数棱动作,可判断学生处于‘具象-半抽象’过渡阶段。”

3、教学反馈建议

- 根据观察结果提出改进策略。“建议提供更多立体图形实物,强化空间想象力。”

**提升记录可信度的技巧

1、多维度证据收集

- 结合课堂笔记、学生作品、视频片段等,交叉验证观察结论,某学生口述解题思路时出现矛盾,可对比其草稿纸上的演算步骤。

2、时间抽样法

- 对重点观察对象进行5-10分钟的持续记录,捕捉典型行为片段,而非碎片化信息。

3、避免“贴标签”式描述

- 将“学生B计算能力差”改为“学生B在20以内减法中,需借助手指逐一减数,错误率为40%”。

**常见误区与优化方案

误区1:记录过于简略

- 问题:“学生C掌握了乘法口诀。”

- 优化:“学生C能独立完成7×8=56,但当被问‘如何用加法验证结果’时,耗时2分钟才写出7个8相加。”

误区2:忽视非言语信息

- 学生的表情、手势往往反映思维状态。“学生D解题时反复擦拭草稿,眉头紧皱,最终放弃书写。”

从观察到应用:让记录真正服务于教学

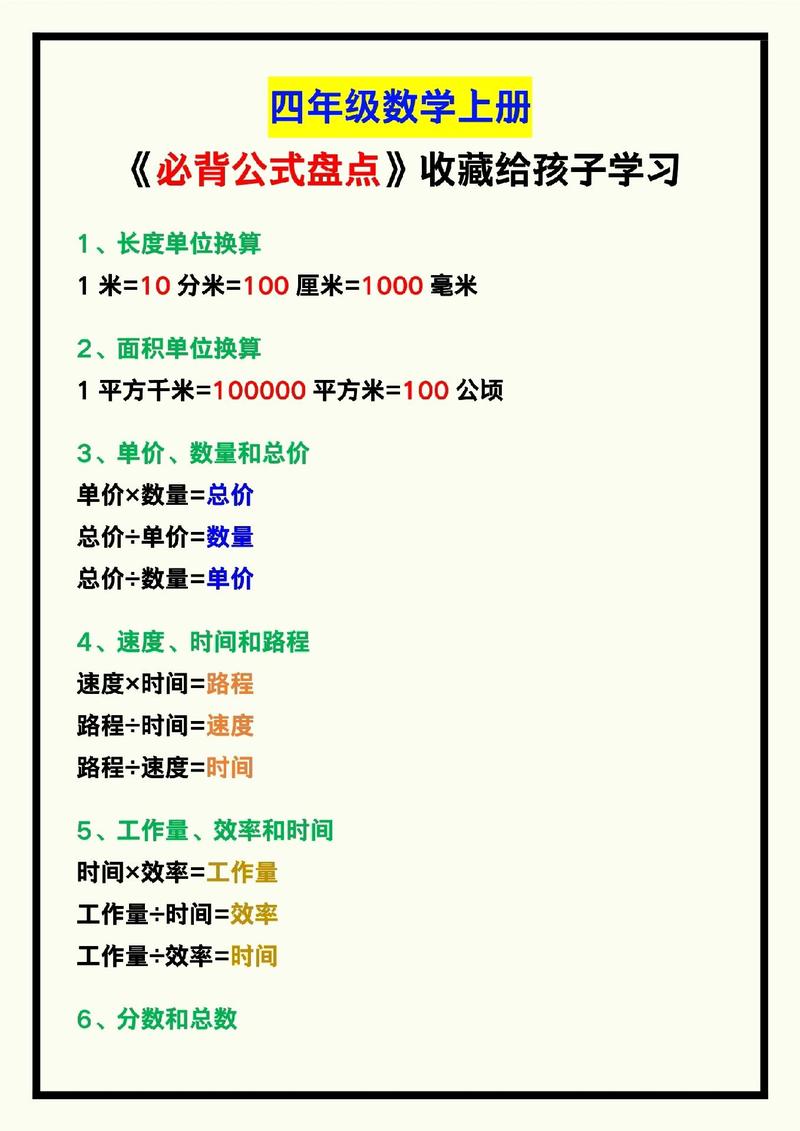

定期整理观察记录,可发现班级共性问题和个体差异,若多数学生在“单位换算”任务中混淆进率,需调整教学设计;针对个别学生计算速度慢的问题,可设计分层练习。

作为一线教师,我认为观察记录的价值在于“看见思维”,与其追求完美格式,不如保持持续记录的习惯,用真实案例积累教学智慧,数学教育不仅是知识传递,更是思维火花的点燃——而观察,正是捕捉这些瞬间的最佳工具。

发表评论