数学是小学阶段最关键的学科之一,它不仅训练逻辑思维,更是未来学习理科的基础,对于家长和孩子而言,掌握正确的学习方法能让数学学习事半功倍,以下是结合一线教师经验和教育研究总结的实用建议。

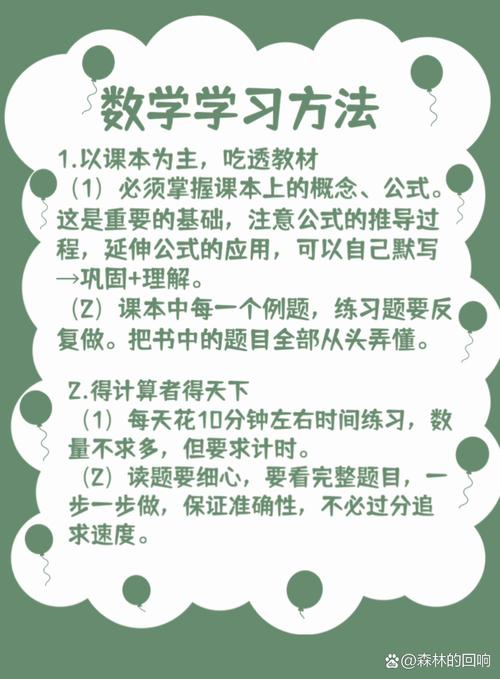

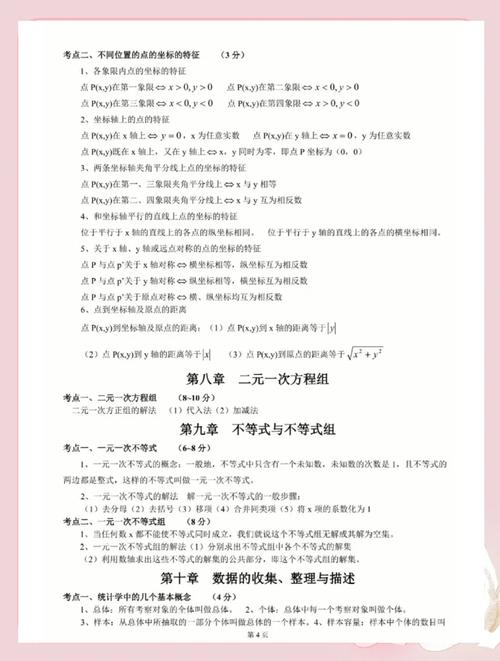

扎实基础是关键

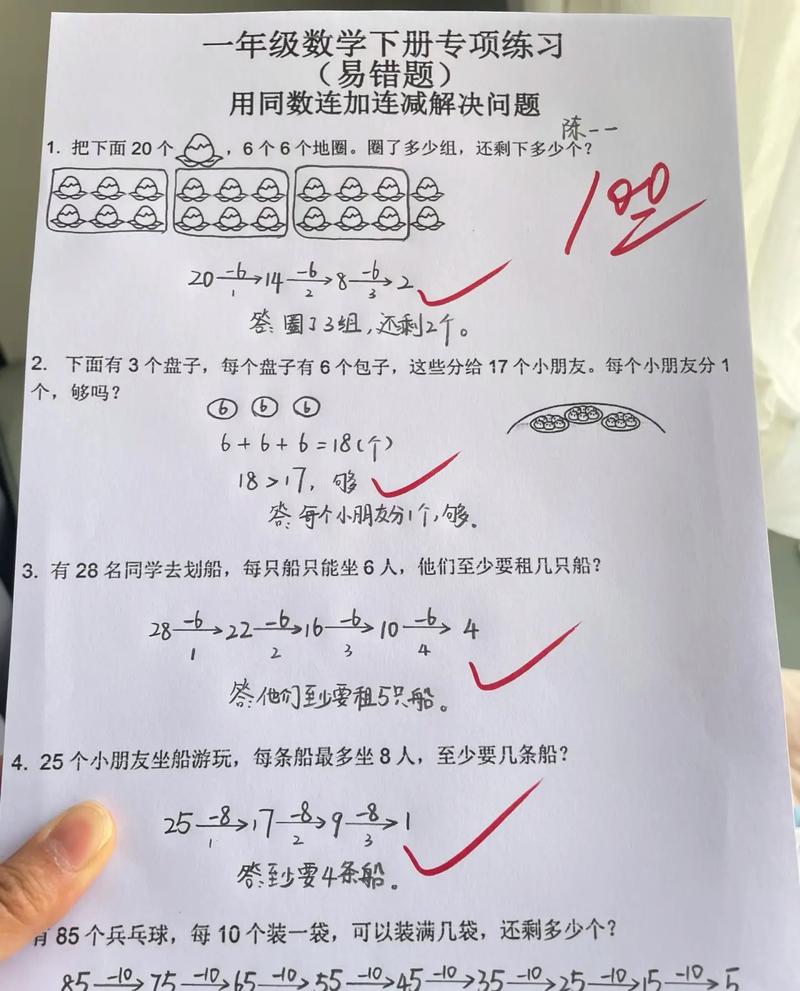

小学数学知识点环环相扣,比如加减法不熟练会影响乘除运算,单位换算错误可能导致应用题全盘出错,建议每天花10分钟复习课本例题,确保每个概念彻底理解,学习分数时,用切苹果、分蛋糕的实物操作帮助孩子建立直观认知,教育部《小学数学课程标准》明确指出:“基础运算能力需通过反复练习与生活化场景结合来巩固。”

用兴趣点燃动力

许多孩子排斥数学是因为觉得“枯燥”,不妨将知识点融入游戏:用扑克牌玩“24点”练速算,通过七巧板理解几何图形,或设计“家庭超市”让孩子扮演收银员计算找零,一位北京海淀区数学特级教师曾分享:“当孩子发现数学能解决真实问题时,他们会主动追问‘为什么’。”引导孩子计算春游路程所需时间,或统计一个月家庭用电量。

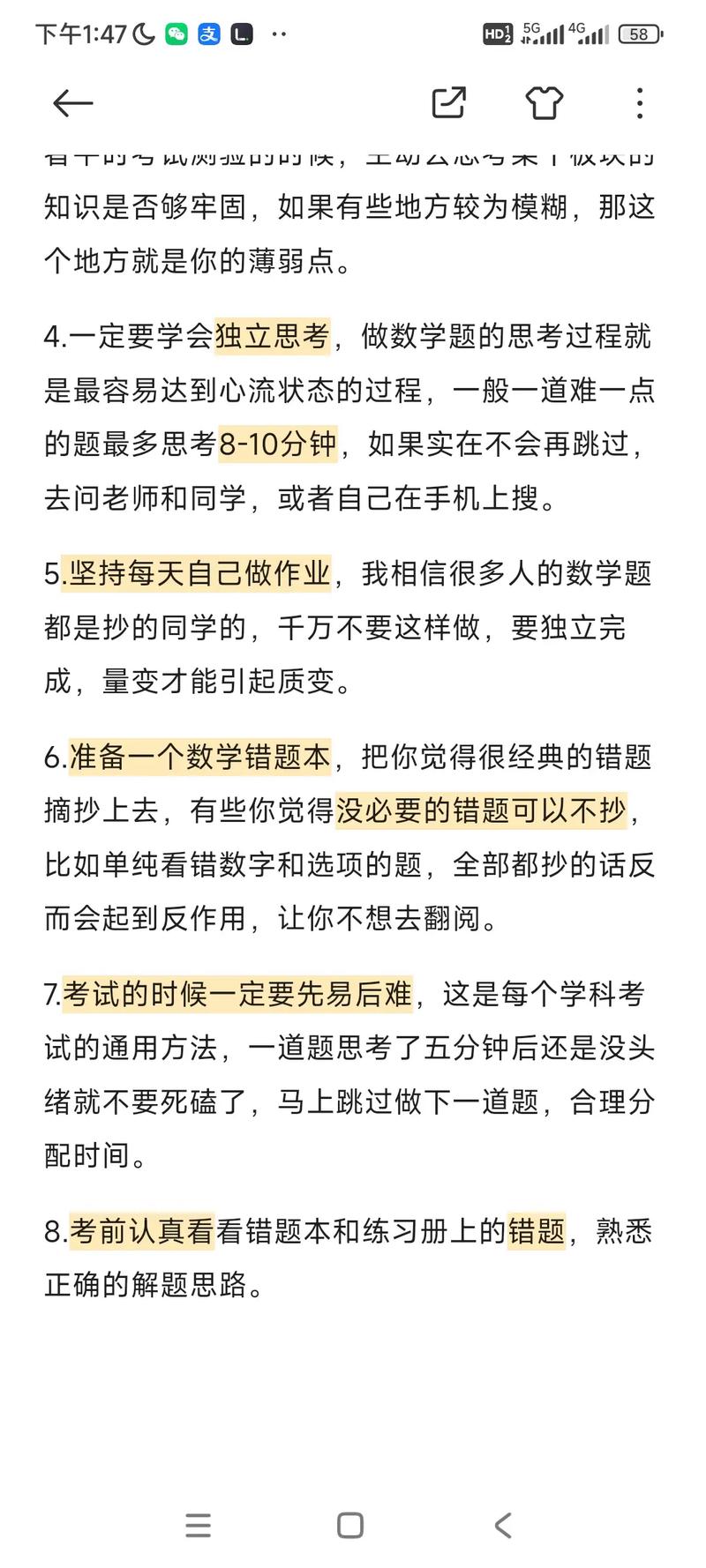

培养高效学习习惯

预习时让孩子用红笔圈出看不懂的公式,课堂上重点听讲;建立错题本时不要简单抄写,而是用三种颜色区分错误原因(计算失误用蓝色、概念不清用红色、粗心大意用绿色),每周固定20分钟做错题重练,比盲目刷题更有效,实验数据显示,坚持错题分析的学生在单元测试中平均提分15%。

将知识融入生活场景

测量房间面积时让孩子担任“小小工程师”,记录数据并计算地砖数量;旅行前共同制定预算表,学习小数加减法;养蚕宝宝时记录每天体长变化,绘制成长曲线图,上海某重点小学的实践案例表明,参与过生活化数学项目的学生,解决问题能力比普通班高出40%。

家长的角色:引导而非替代

避免不停纠正孩子解题过程,而是多问“你是怎么想到这个方法的?”当孩子卡壳时,用问题引导思考:“如果把这个数字换成5,结果会变化吗?”周末可以和孩子一起观看数学纪录片《被数学选中的人》,讨论片中科学家的思考方式,重要的是传递一个观念:犯错是发现新思路的机会,而不是失败。

数学学习没有捷径,但科学的方法能减少弯路,与其焦虑成绩,不如关注孩子是否养成独立思考的习惯——这才是真正支撑未来学习的核心能力。(个人观点)

发表评论