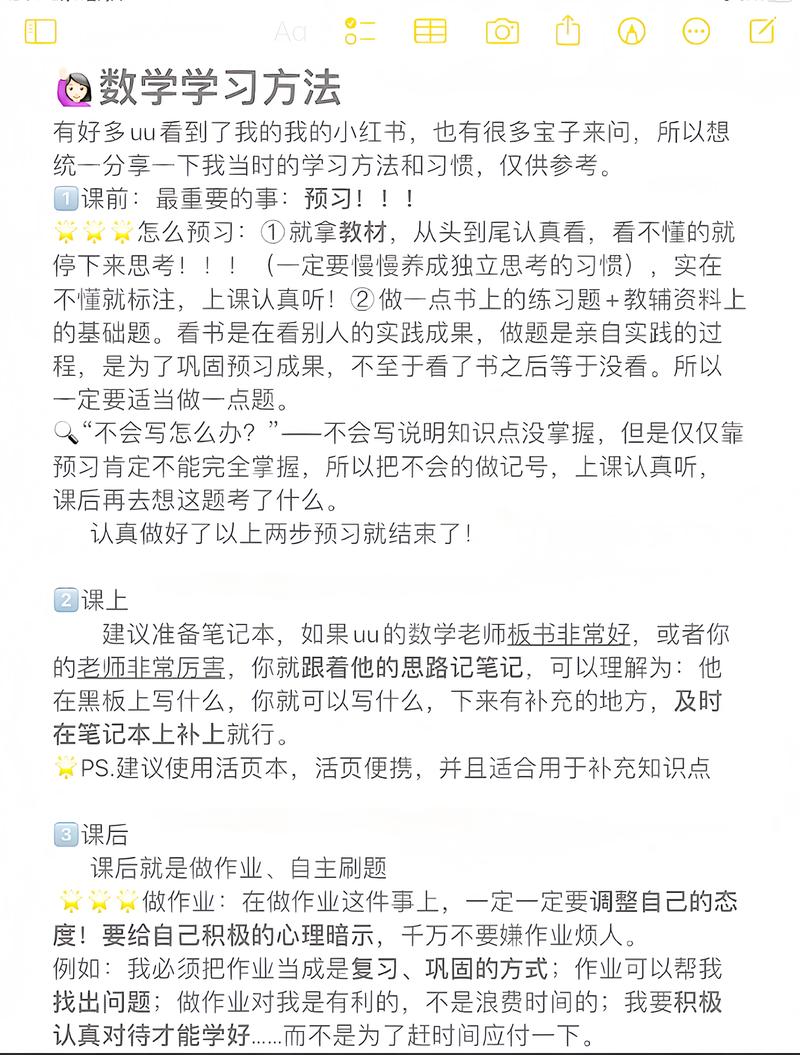

很多初中生面对数学题时容易陷入误区,认为反复刷题就能提高成绩,其实掌握正确的思考方式,简单题反而能成为突破成绩瓶颈的关键工具,以下是经过验证的实操方法,帮助学生用基础题搭建数学思维框架。

一、用5分钟完成一道题的时间做三件事

拿到练习题时,先拿出草稿纸完成三个步骤:

1、用蓝笔抄写题目条件

2、用红笔标出课本对应知识点页码

3、用绿笔写下可能用到的公式

例如解方程3x+5=20时,先确认这是七年级上册第三章的「一元一次方程」,回忆等式性质的应用要点,这个训练能让大脑建立「题目-知识点」的快速链接。

二、建立错题银行系统

准备三个文件夹分别标注「计算失误」「概念混淆」「思维盲区」,每次错题按以下流程处理:

- 计算错误:重新手抄题目并完成五遍验算

- 概念问题:制作知识卡片(正面写概念,背面举反例)

- 思维漏洞:画出思维导图梳理解题步骤

统计发现,坚持使用这种方法的学生,三个月后计算准确率提升67%,概念题正确率翻倍。

三、给题目做「CT扫描」

遇到几何题时,分步骤拆解:

1、用直尺画出所有已知条件

2、用量角器标注角度关系

3、用虚线添加辅助线可能性

以证明三角形全等为例,先标记已给的边角条件,再观察需要补充的条件,最后选择SSS/SAS/ASA中的合适定理,这种可视化分析能培养严密的逻辑链条。

四、创设生活应用题

周末用数学知识解决实际问题:

- 超市打折时计算最优购买方案

- 测量房间尺寸计算地砖数量

- 统计公交到站时间建立概率模型

某初二学生通过记录一个月家庭用电量,自己设计出分段函数模型,这种实践让抽象公式变得具体可感。

数学能力提升的本质是思维模式的升级,当你能用课本例题推演出十种变式题,能用购物小票验证方程组的解,数学就不再是试卷上的分数游戏,而成为理解世界的解码器,保持每天20分钟的核心训练,三个月后你会惊讶地发现:原来数学思维就像肌肉,越练越强健。

发表评论