听课评课是教师专业成长的重要环节,尤其对于初中数学教师而言,如何科学有效地观察课堂、分析教学行为,直接影响教学质量的提升,以下从实践角度分享几点思路。

课前准备决定听课深度

带着明确目标进入课堂,效果完全不同,若重点观察“学生探究能力培养”,需提前了解授课内容与课标要求的关系,翻阅教材对应章节,对照《义务教育数学课程标准》中“综合与实践”领域的目标,预设教师可能采用的情境设计或问题链引导方式,熟悉授课班级学情,了解学生已有知识储备,便于在课堂中捕捉生成性资源。

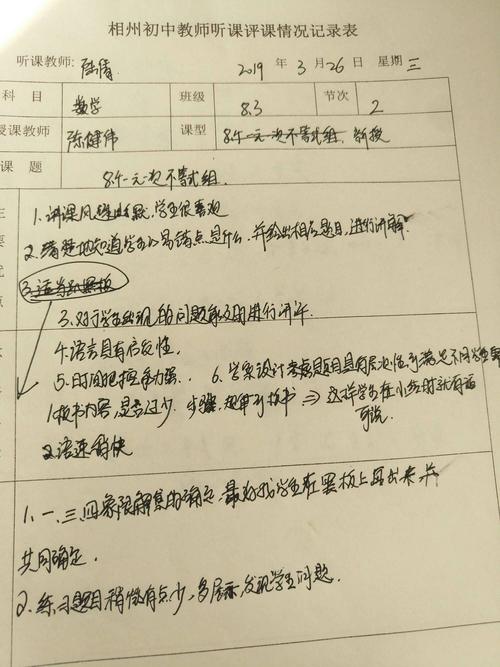

课堂观察需兼顾多维度

数学课堂的核心在于思维发展,记录教师提出的关键问题时,同步观察学生反应:有多少学生主动参与讨论?出现认知冲突时,教师是直接纠正还是搭建阶梯引导自主发现?例如函数概念教学中,有经验的教师会通过生活实例(如气温变化图)创设认知冲突,而非直接抛出定义,同时注意教学节奏的合理性,重点环节是否预留充足思考时间,课堂练习是否体现分层设计。

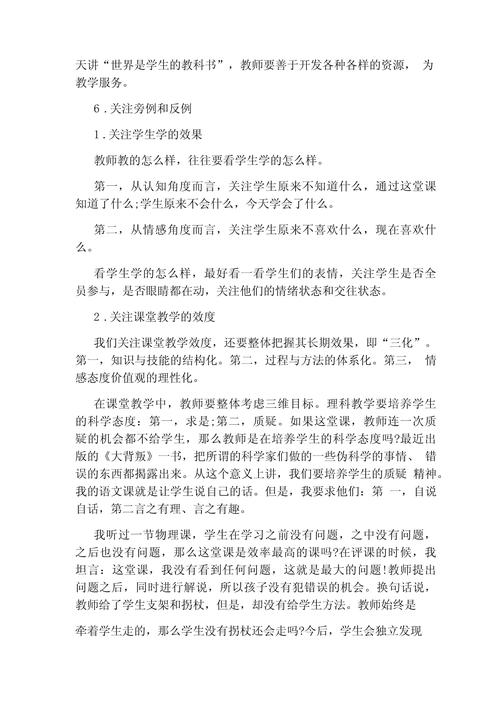

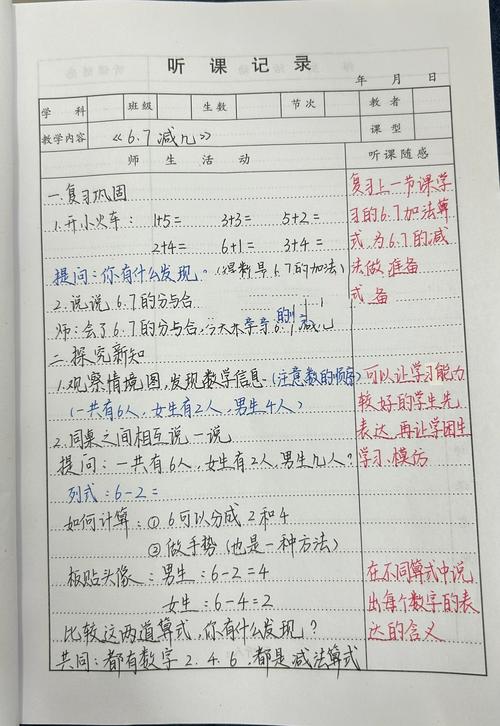

评课应聚焦数学本质

评课不是简单罗列优点与建议,需紧扣数学学科特性,分析教学目标是否准确对应“四基”(基础知识、基本技能、基本思想、基本活动经验),教学环节是否有效渗透逻辑推理、数学建模等核心素养,例如在评析《平行四边形判定》一课时,需关注教师是否引导学生经历“猜想-验证-归纳”的完整过程,而非直接告知定理,建议结合具体教学片段,用“当…时,学生可能…”的句式进行推演,增强说服力。

提升评课专业性的三个路径

1、建立学科认知框架:系统学习数学教育理论,如范希尔几何思维水平理论,为分析学生思维障碍提供依据

2、积累典型课例库:分类整理优秀教学设计,比较不同教法对课堂生成的影响

3、实践反思循环:定期录制自己的课堂,对照评课建议进行行为改进,形成个性化教学策略

数学教育的价值在于帮助学生形成理性思维,听课评课的本质,是教师通过专业对话实现共同成长,当我们将视角从“评价一节课”转向“理解教与学的互动过程”,会发现每个课堂都是研究学生认知规律的鲜活样本。(本文观点基于十二年初中数学教研实践,部分案例选自人教版教材实施过程)

发表评论