数学是初中阶段的核心学科,也是许多学生感到困惑的领域,想要真正掌握这门学科,不能依赖死记硬背,而需要建立系统的学习逻辑,以下是结合教学经验与实践验证的方法,帮助学生突破瓶颈。

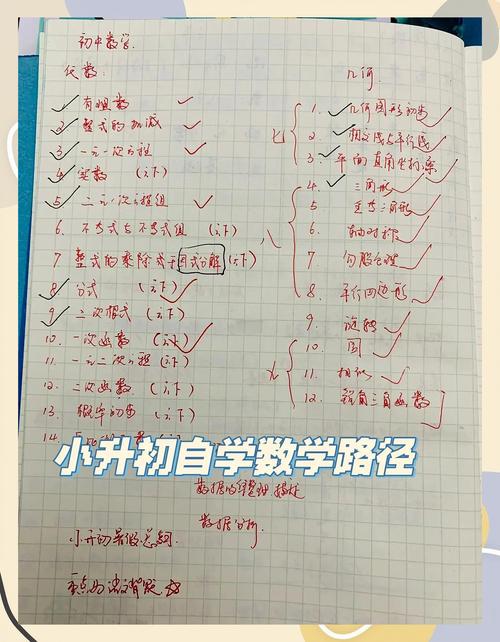

一、从课本出发,吃透基础概念

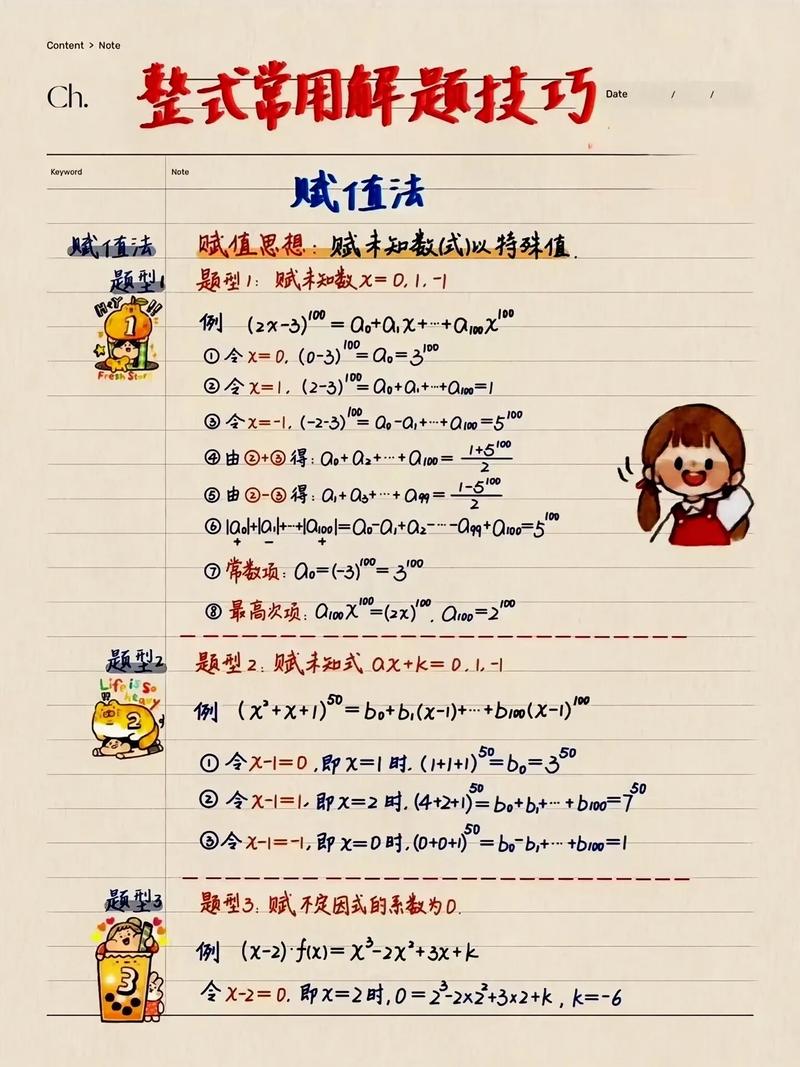

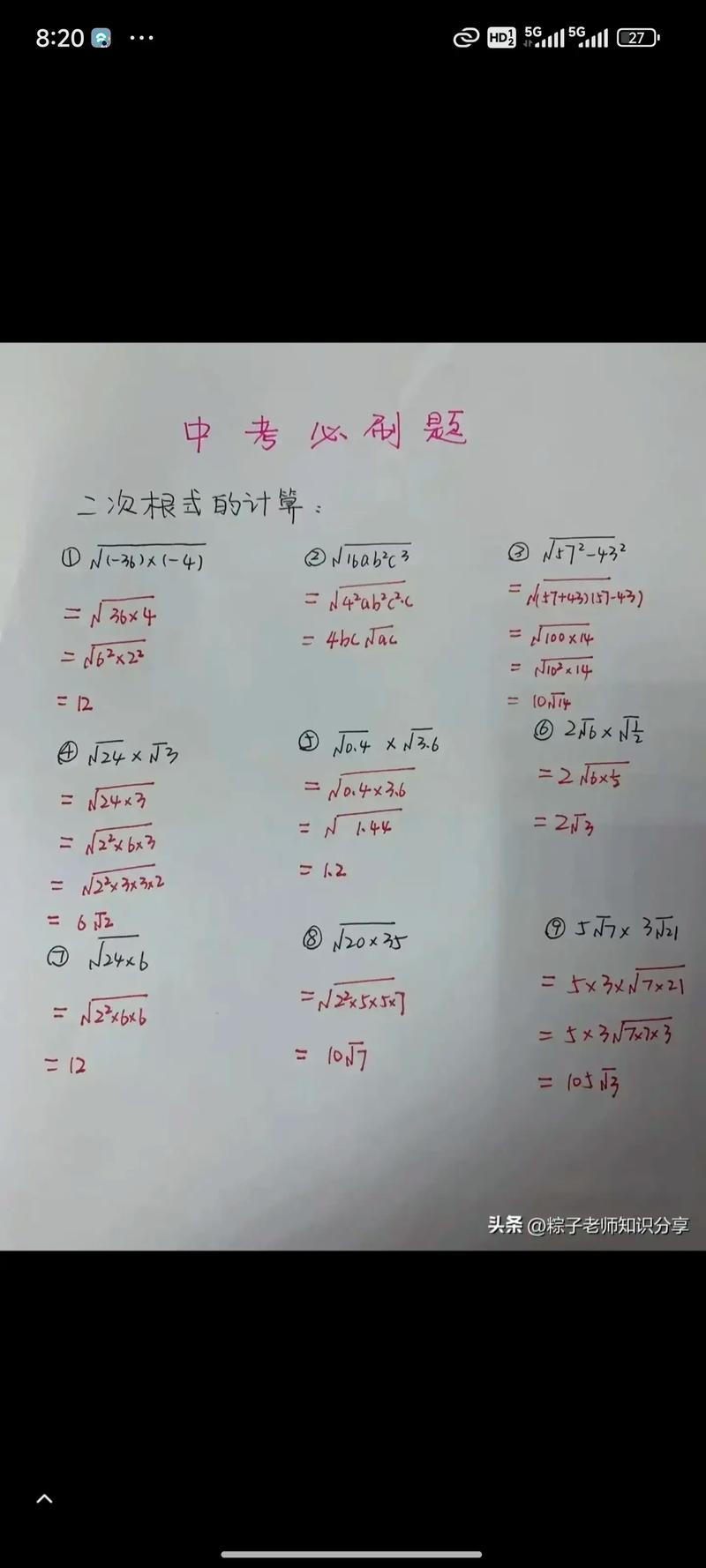

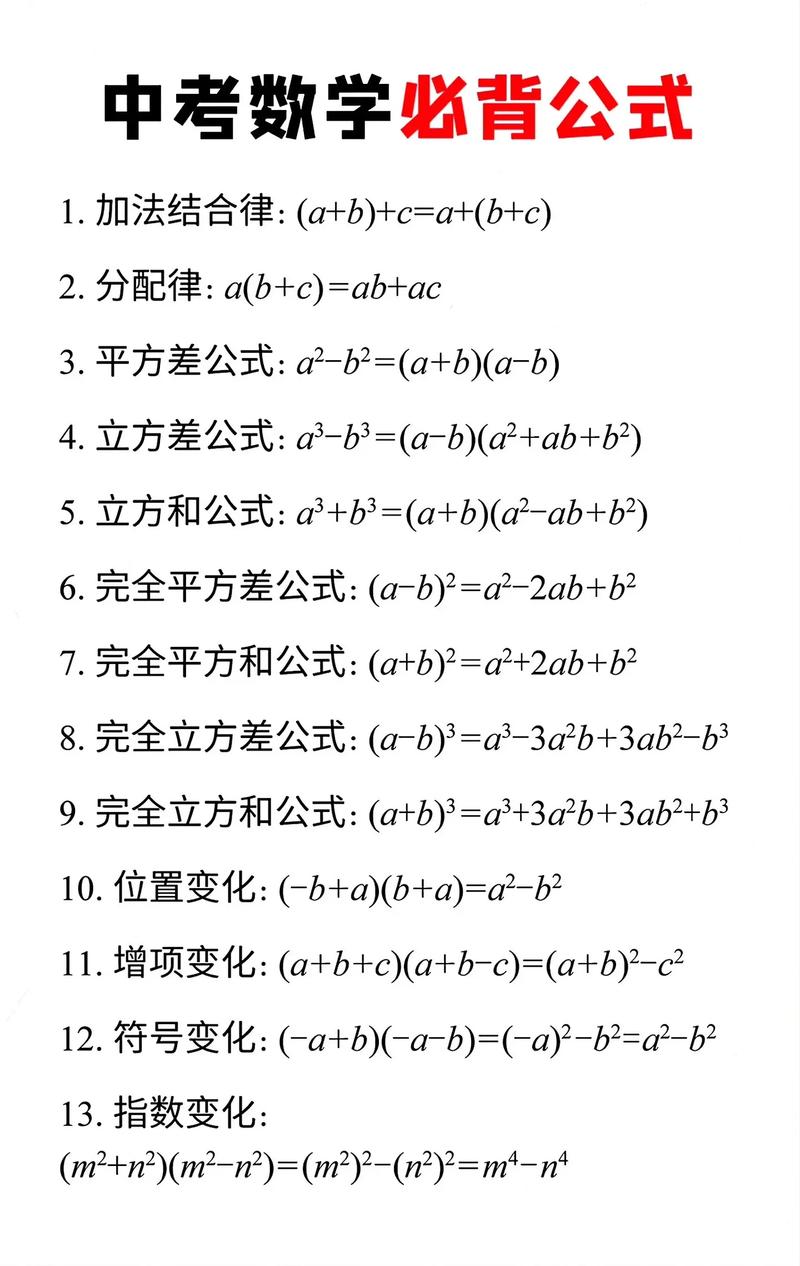

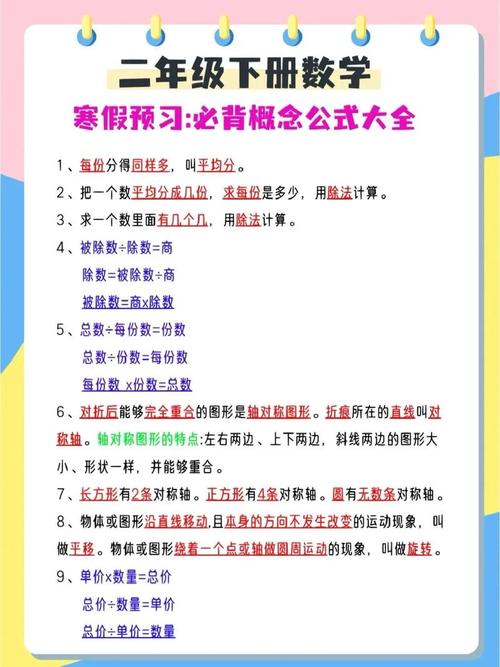

初中数学的知识点环环相扣,比如代数中的方程与函数、几何中的三角形性质与勾股定理,建议每天花15分钟精读课本定义,用白纸重新推导公式,学习“完全平方公式”时,尝试用图形面积法(画正方形分割)理解其来源,而非直接背诵结果。

二、建立“问题-方法”对应库

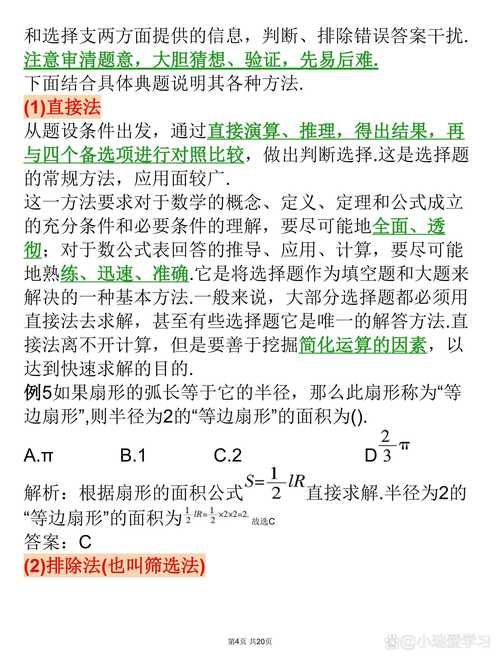

遇到不会的题目时,先记录错题类型(如“一元二次方程应用题”“圆与切线证明”),再归类解题思路。

●几何题:先标出已知条件,联想定理(如相似三角形对应边成比例);

●代数题:明确变量关系,通过画表格或线段图辅助分析。

每周整理一次错题本,用不同颜色笔标注关键步骤。

三、刻意练习,拒绝无效刷题

盲目做题效率低下,建议选择与当前学习进度匹配的习题,按难度分层突破。

1、基础巩固题:确保课本例题100%正确;

2、能力提升题:重点练习中考真题中的中档题;

3、思维拓展题:每周挑战1-2道综合压轴题,训练逻辑串联能力。

做完题后立即对照答案,分析每一步是否合理,而非只看结果。

四、用“费曼技巧”检验理解深度

尝试向同学或家长讲解当天学到的知识点,如果过程中卡壳,说明这部分理解不透彻,讲解“二次函数图像性质”时,能否清晰说明开口方向、顶点坐标与系数a、b、c的关系?通过输出倒逼输入,能快速发现知识漏洞。

五、调整心态,避免“数学恐惧症”

许多学生遇到难题时会自我否定,数学思维的提升需要时间,建议设定短期目标(如“本周熟练解分式方程”),每完成一项就打勾记录,遇到卡点时,先深呼吸,拆解问题:已知什么?需要求什么?哪些方法可能适用?

数学能力的提升本质是思维习惯的养成,一位带过十年毕业班的教师曾分享:真正拉开差距的并非智商,而是每日坚持的“小习惯”——课前5分钟预习标注疑问、课堂主动提问、课后立即复习,坚持三个月,多数学生能明显感受到进步。

发表评论