数学预习总被当作形式化的任务?高质量的预习能显著提升课堂吸收率,关键在于掌握科学方法,以下五个步骤帮助初中生构建高效的数学预习体系。

一、建立知识坐标轴

预习前用5分钟绘制单元知识树状图,标注已掌握内容与未知领域,例如预习《二次函数》时,先在纸上画出"函数基础→一次函数→二次函数"的主干,延伸出顶点式、图像特征等分支,这种可视化操作能快速定位认知缺口,预习时集中攻克关键节点。

二、20分钟黄金预习法

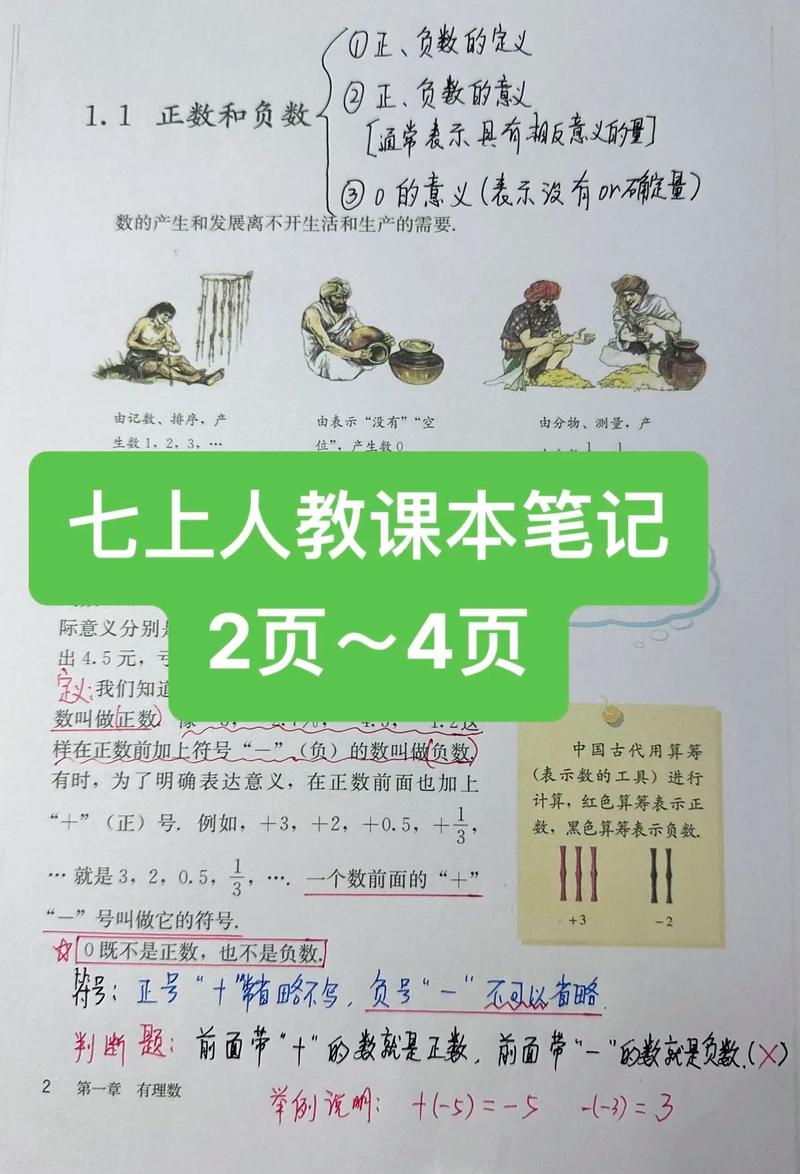

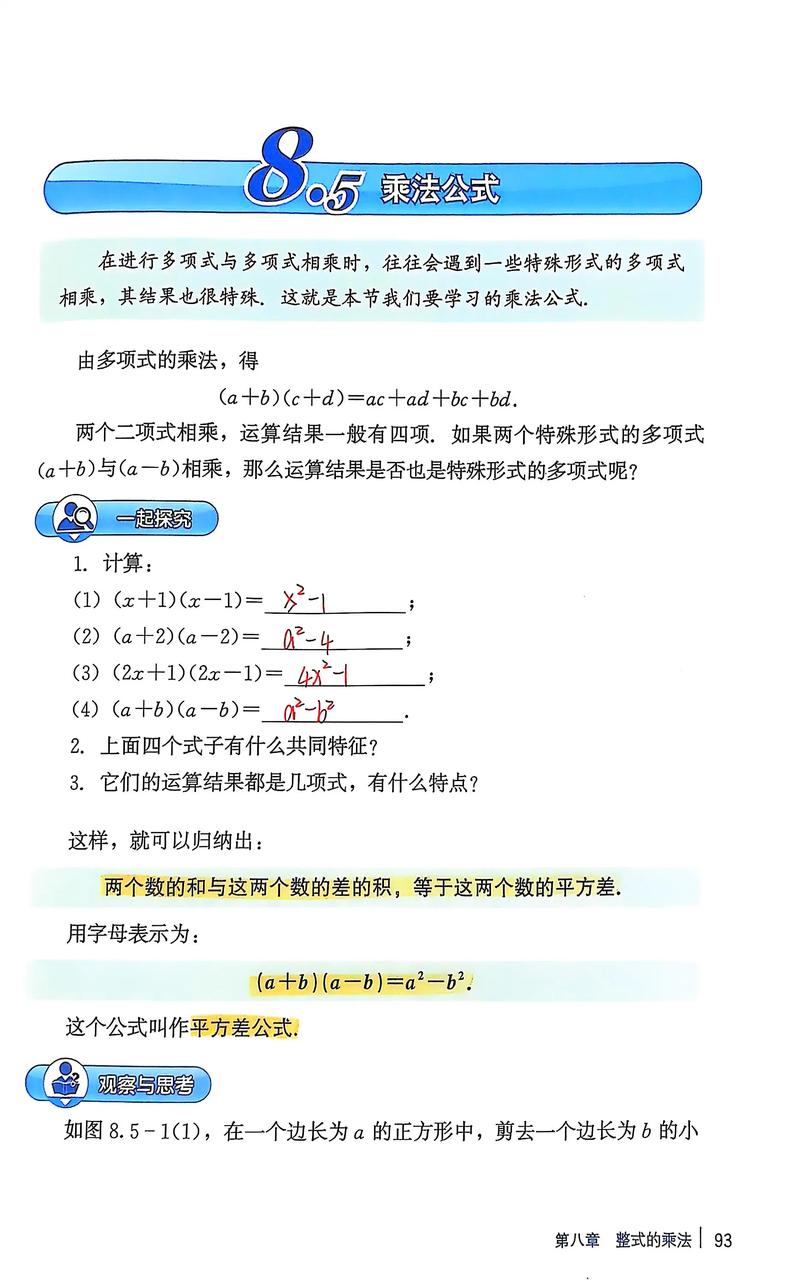

将预习时间控制在15-20分钟,遵循"3-5-12"节奏:用3分钟速读教材黑体字和例题结论,5分钟精读概念推导过程,最后12分钟完成1-2道基础题型,重点记录三个问题:公式的适用条件?例题的解题步骤逻辑?自己卡壳的具体环节?

三、错位思维训练

刻意制造认知冲突能强化理解,预习《全等三角形判定》时,可尝试推翻教材定理:如果两个三角形满足SSA条件,是否必然全等?通过动手画图验证,这种主动质疑的过程能加深对"边角位置关系"核心要点的记忆。

四、搭建问题脚手架

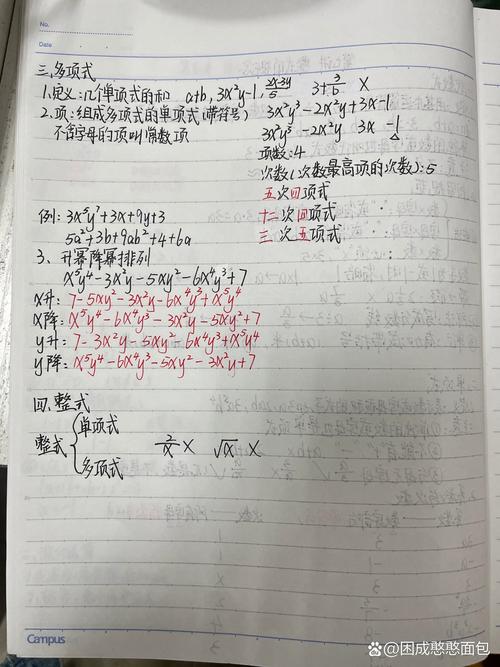

预习笔记本应分为三栏:左侧抄录教材关键定理,中间记录自己的理解(用蓝笔),右侧预留课堂补充区(用红笔),例如预习勾股定理时,左侧写公式,中间推导地板砖铺设的实例,课堂听讲后在右侧补充老师提到的测量金字塔高度的应用。

五、建立预习反馈机制

每周制作预习效果监测表,量化四个维度:课堂听懂率(百分比)、提问次数、作业完成速度、错题重现率,数据对比能直观反映预习质量,及时调整方法,某初二学生实施两个月后,课堂主动提问频次提升300%,证明有效预习能激活学习主动性。

数学预习不是简单的提前翻书,而是搭建思维脚手架的过程,坚持用科学方法训练,三个月后多数学生能实现课堂效率翻倍,重点中学教师调研显示,持续进行结构化预习的学生,在几何证明题上的思路清晰度比普通学生高出47%。

发表评论